「音の可視化」をテーマにしたインタラクティブアート作品『oToMR – Tactus』。ARグラスを装着すると、現実世界に光のグラフィックスが現れ、手をのばして触れると音の大きさや音色が変化します。仲田梨緒さんと宇枝礼央さんはともに2007年生まれの高校生のユニット。仲田さんは10歳から映像制作を、12歳からプログラミングとCGを、宇枝さんはプログラミングをそれぞれ10歳から始めています。このプロジェクトでは「環境音」と「脳が認知する音」の関係性をテーマに表現を探ります。2024年秋に個展を開催するという目標に向けて制作を進めていますが、最終面談では展示に向けた進捗の報告と作品の方向性について議論されました。

アドバイザー:西川美穂子(東京都現代美術館学芸員)/森まさあき(アニメーション作家/東京造形大学名誉教授)

最終面談:2024年1月22日(月)

鑑賞体験のストーリーを設計する

多くの人に作品を伝えるために

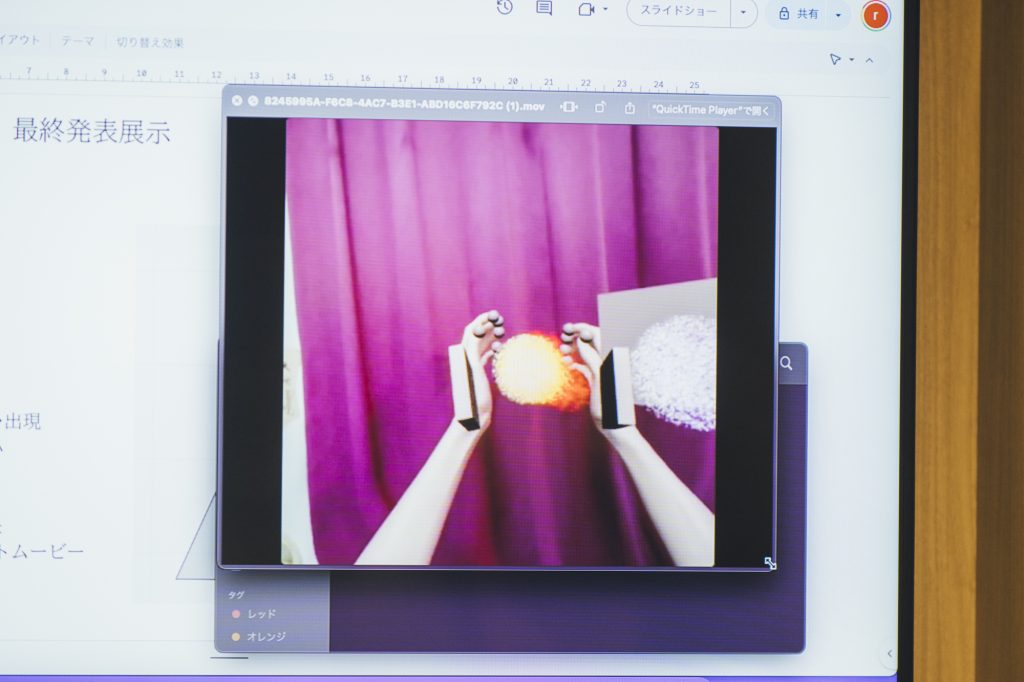

今秋に開催を目指す個展に向け、作品を制作している仲田梨緒さんと宇枝礼央さん。はじめに制作中の光のグラフィックスを紹介し、手の触れ方で音の大きさや音階(高低)を操作できることを説明しました。個展では、VR用とAR用のゴーグルを1台ずつ使用し、双方の特徴に対応した作品を準備する予定です。触覚にも働きかけるハプティックグローブの使用も検討中。視覚、聴覚、触覚に働きかける作品を制作しています。

中間面談の際に試作を体験したアドバイザーの森まさあきさんは、展示をするときは、体験している人だけではなく、それを見ている人にも何が起こっているのかを伝えることをすすめます。仲田さんは「成果プレゼンテーション展で用意したい」と、モニターなどにゴーグル内の映像を投影することを検討しています。

また光のグラフィックスの形状については、森さんは粒状の集合体を採用していた中間面談の際の試作を振り返り、「いくつかの球体が集まった複合体だったので、触るといかようにも形状が変わるのがよかった。生物のようで癖があり面白い」と続けました。「生物」という点で宇枝さんから制作中のグラフィックスも紹介。スライムのような形状にアドバイザーの二人は「ビニール風船のようにふにゃふにゃしていて不思議」と興味深く見ました。

エンタメにならないように

続いて体験時間の話題に移りました。「面白いからずっと体験を続けてしまう人もいると思う。時間を決めて、体験者に終わりを知らせることも大事。暗くなったり真っ白になったり、光の球が消えたりなどの終わり方を考えてみて」と森さんから提案がありました。仲田さんと宇枝さんも始まり方と中間の盛り上がり、そして最後に向けた展開というようにストーリーを構想していますが、西川美穂子さんからは「能動的に関われる作品なので、体験のなかでストーリー的な盛り上がりが必要とは限らないかも。体験者のアクションによって結果が変わることも面白いのでは」という意見がありました。

西川さんの意見を受けて、宇枝さんは「分岐をつくるのは面白くなりそう。例えば体験者のアクションに合わせてエンディングが破壊的だったり、やさしかったり」とアイデアをふくらませました。ただ、体験を面白いものにしたい一方で「ゲームのようなエンターテインメント性が強くなるのは避けたい」と仲田さんはもどかしさを語ります。

森さんは中間面談での試作体験を思い出し、未完の作品ではあるものの「体験した人はみんな光の球を操作できること自体を面白がっていた。まずはエラーなどがなく、きちんとインタラクションの体験を届けることが重要。ストーリーやアクションの種類を追加するなどはそのあとで考えてもいいかも」と話しました。

初めての展覧会

公の場で自ら制作した作品を展示する経験は初めてという二人。2月に迫る成果発表イベントでも来場者にいかに満足して帰ってもらえるか、作品の体験以外にも何か用意したほうがいいのかを悩んでいます。「作品がきちんと伝われば十分。優先順位をつけて取り組んでみて」とアドバイザーの二人。「今やりたいことを入れるとエンタメによってしまうかも」と仲田さんが懸念することも、「成果プレゼンテーション展は人に見せるチャンスと考えて、あまり反応を気にしすぎずやりたいことはやってみてほしい」と森さんはいいます。「本作は自分たちの感覚を起点にした作品。二人の考えるイメージや世界が見えたら、体験する側にも伝わると思う」と西川さん。そして「お客さんの反応も参考にして展示の経験を作品にフィードバックしてほしい。きっと気づくことがあると思う」と森さんは二人の挑戦を後押ししました。

TO BE CONTINUED…

来秋の個展に向けて制作を継続する