「音の取り扱いとDIYによる自由」をテーマに、自作装置の制作や楽器による展示、演奏を国内外で行うアーティスト、すずえりさん。2022年頃から継続する可視光通信システムを用いたプロジェクトをさらに展開し、誰でも演奏可能な楽器の制作と、レーザープロジェクター等を組み合わせて音とデータでグラフィックを描くという新たなインスタレーションの制作という二つのプランの実現を目指します。面談にはそれぞれのプロトタイプを持参し仕組みを紹介。他者の演奏に求めるものや、プロダクト視点からのブラッシュアップの必要性、グラフィックという要素が持つメッセージの扱い方についてなど、さまざまな観点でアドバイザーとディスカッションを交わしました。

アドバイザー:庄野祐輔(編集者/キュレーター/デザイナー)、原久子(大阪電気通信大学総合情報学部教授)

初回面談:2025年9月29日(月)

可視光通信システムを用いた二つのプラン

音を光で伝える可視光通信

すずえりさんが継続的に取り組む可視光通信は、音の情報を光で伝える仕組みです。電球などの光源の電圧部分に音声信号を重ね合わせ、その光を太陽電池などで受信。受信した信号をアンプを通してスピーカーで出力すれば、音を聞くことができるのです。すずえりさんはこの仕組みを活用し、インスタレーション展示やライブパフォーマンス、論文発表などを行ってきました。「遅延や混線、ノイズ、グリッジなど、可視光通信によって引き起こされるエラーを音楽に取り入れたい」と話します。

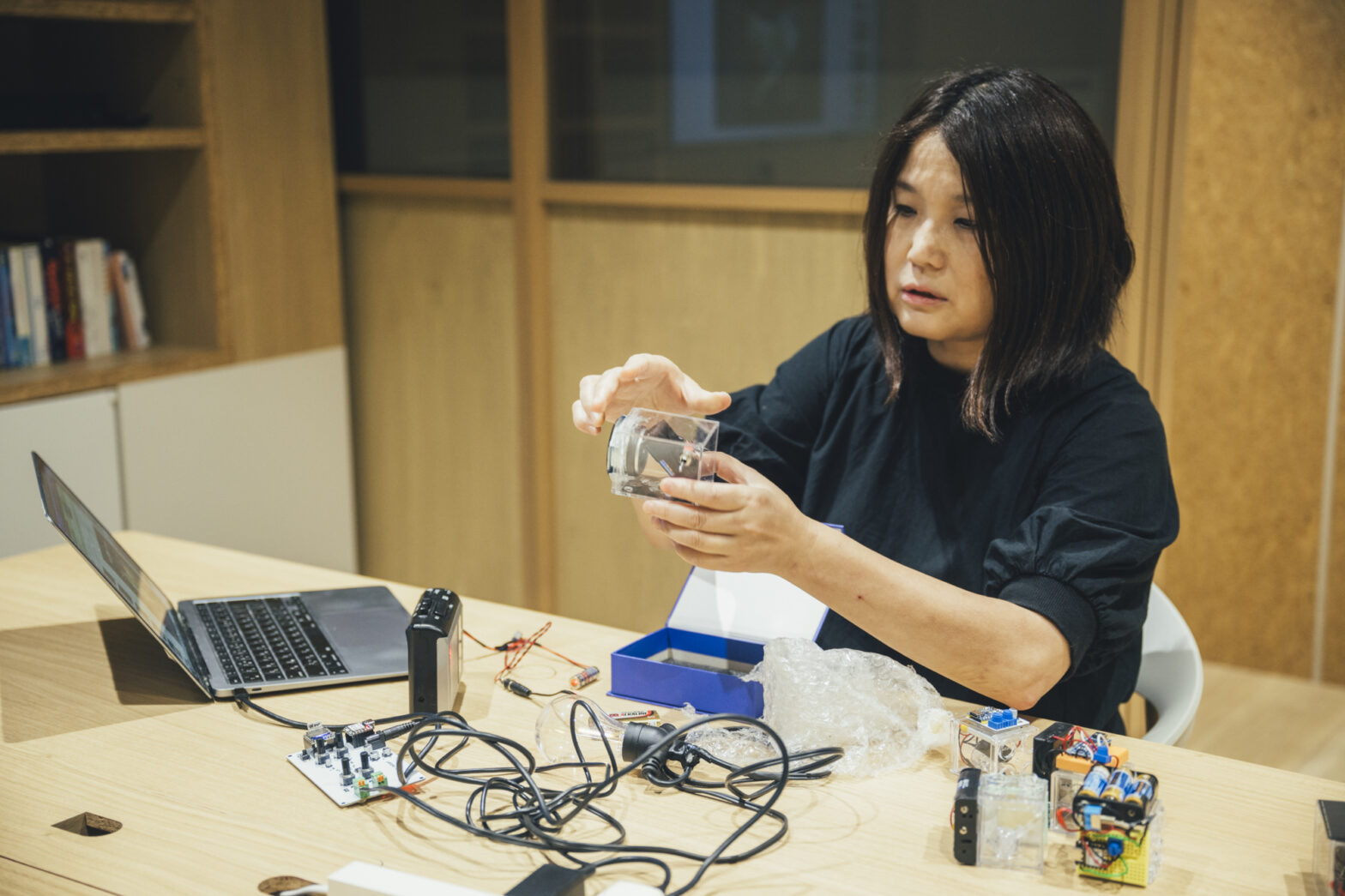

今回の支援期間を通して、すずえりさんは新たな二つの展開を想定しています。一つは『OP-Tone』と名付けたシンセサイザーをつくること。自身のライブでの使用はもちろん、電子楽器を扱うアーティストをはじめさまざまな人が使える楽器として提示することを目指しています。

「音声信号は、組み合わせることで音にモジュレーション(変調)を引き起こすことができる」とすずえりさん。持参したキューブ型のプロトタイプを操作し、サイン波や矩形波、音楽、ラジオの音源など、さまざまな音声信号の組み合わせによって起こる変化を実演しました。

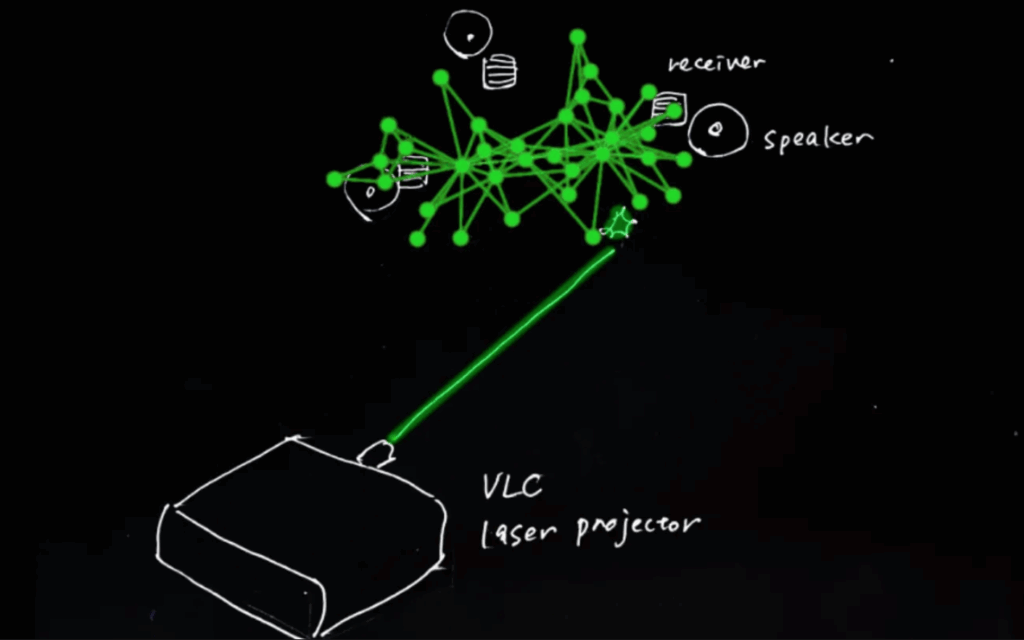

もう一つの展開として検討しているのは、レーザープロジェクターによって音声信号を送信しながら、レーザーの軌跡でグラフィックを描くというインスタレーションのプランです。その背景には、2019年初頭の民主化運動の中で見られたレーザーを用いたデモが、ネットミームとなりチリの民主化運動に伝播したというエピソードがあるといいます。「ネット上での情報伝播の相関をリサーチし、それをレーザーによるグラフィックで可視化したい」とすずえりさん。このプランの実現にはすずえりさんにとって専門外のスキルも必要なため、協力者を得ながら進めたいと話しました。

人によって異なる使い方ができる楽器

アウトプットの方法の一つとして、ライブパフォーマンスが印象的なすずえりさん。アドバイザーの庄野祐輔さんは『OP-Tone』について、「すずえりさんが演奏するのが一番だと思うが」と前置きし、他のアーティストに演奏を求める意図を尋ねました。「イギリスのサウンドアーティスト、デヴィッド・トゥープがちょうど来日していたので、楽器を見せてコメントをもらったら、サイン波のキューブのみほしい、と言ってきた。色々あった方がいいと思っていたから、意外な反応で興味深かった」とすずえりさん。人それぞれの異なる使い方に期待していると話しました。アドバイザーの原久子さんは「成果発表は展示に限らず、トークやパフォーマンスも可能。さまざまな人による演奏の映像も上映しながら、すずえりさんのライブも会場で見られると嬉しい」と期待を寄せるとともに、「この楽器に込めた意図が伝わる形態など、使う人を意識してデバイスのデザインも考えてみるといい」と補足しました。

メッセージ性と仕組みの面白さ

すずえりさんの制作背景の説明について、庄野さんは「アウトプットしたいものが先にあるのではなく、デバイスの仕組みの持つ特性がメッセージとして立ち上がっている点が良い」と評価しつつも、「レーザーを用いたプランは描きたいものが先行している印象がある」と指摘しました。

「2019年、大規模なプロテストが始まる前から親しかった人たちが、プロテストが始まると、そのフロントラインに立っていたこともあり、レーザーは気になっていた」とすずえりさん。その後、チリに招かれた時には現地で出会った人から「レーザーでドローンを落とした」という話を聞いたと言います。このプランは海外で起きている運動に着想を得ながらも、自身の経験と地続きであることを語り「かき消されてしまいがちなプロテストの声や、影響の連鎖を可視化したい」と話します。「メッセージの強さとのバランスを測ることで、鑑賞者が仕組みの面白さにも目を向けられる」「周囲を危険に晒すような直接的な発言をせずとも、表現ができるのがビジュアルアートの強み」など、アドバイザーの両氏は「グラフィックの内容」と「仕組みの面白さ」、そのバランスを考えることの重要性を説きました。

→NEXT STEP

各専門家にも協力を仰ぎながら、ハードウェア面の課題を解決し制作を進める