広島県出身の西原美彩さんは、広島の各地に伝わる民俗芸能、神楽をモチーフとしたアニメーション作品を制作しています。本プロジェクトでは県南西部に伝わる十二神祇神楽の演目「八つ花の舞」をモチーフに、5分の短編アニメーション作品『やつはな』を制作します。民俗芸能の新たな鑑賞体験を創出し、地域文化の普及と振興の一助となることを目指します。

独特な絵づくりが魅力の西原さんの作品ですが、今回のモチーフに含まれる、剣術や戦闘とも捉えられるシーンを描くには、少し異なるアプローチも必要なようです。また日本独自の文化を表現する上では、海外の視聴者を考慮することも重要です。アドバイザーから様々な視点がもたらされ、ディスカッションが交わされました。

アドバイザー:原久子(大阪電気通信大学総合情報学部教授)、モンノカヅエ(映像作家/XRクリエイター/TOCHKA)

初回面談:2025年9月22日(月)

地域に伝わる民俗芸能をアニメーション作品に

神楽をモチーフにしたアニメーション

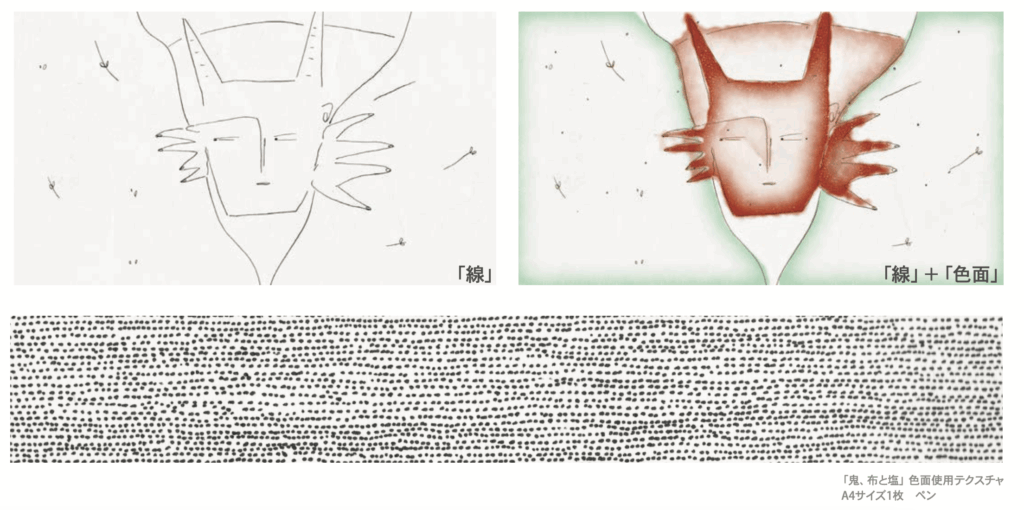

広島県にはその全域に神楽の風習が残り、現在も各地の神事においてさまざまな演目が奉納されています。出身地に脈々と伝わる神楽の文化に興味を持った西原さんは、県内5つの地域に伝わるそれぞれの神楽をモチーフにアニメーション作品を制作することを決め、2022年には芸北地域(県北西部)に伝わる芸北神楽をモチーフにした作品『鬼、布と塩』を発表。本プロジェクトで同シリーズの2作目に着手します。

「広島では神楽が今も積極的に舞われているものの、人口減少や少子化によって継承が困難になるといった問題も抱えている。アニメーションを通して、さまざまな神楽の魅力を現代の人たちに伝えられたら」と西原さん。『やつはな』のベースとなる神楽の演目「八つ花の舞」について紹介し、絵コンテやロトスコープで制作した15秒ほどのテストピースを共有。制作の進捗を報告しました。

剣術・戦闘シーンをどう描く?

「八つ花の舞」は、末の弟五郎との財産配分をめぐる合戦に向け、4人の兄が武術の鍛錬に励む舞です。互いの刀を持ち合い輪になって舞う姿が花が開くように見えることから八つ花といわれ(*1)、西原さんも「その場面が一番魅力的」と話します。『やつはな』でも、4人の舞は一番の見せ場になる予定です。

「演目を動画で見たが、刀を持って踊る場面が戦闘シーンのようでかっこいい」とアドバイザーのモンノカヅエさん。一方で、それらを迫力のある剣術や戦闘のシーンとしてアニメーションで描く場合には、難易度が上がると言います。「ロトスコープで実写をそのままトレースしても迫力は出ないため、間のコマを抜くなど工夫が必要。剣術の上手い下手を刀の重量感で表現するといった手法もある」と、剣術や戦闘の表現には独特の考え方があることを示し、リサーチを促しました。

加えてモンノさんからは、「早めに見せ場を設ける」「日本の伝統芸能をわかりやすく伝えるために、共通するメタファーやメッセージを設ける」など、海外の映画祭等での発表を意識したさまざまなアドバイスが提示されました。過去作を振り返り、「前作の『鬼、布と塩』も、日本と海外で随分反応が異なった」と西原さん。海外への伝え方は本人としても課題のようです。

※1 参考:広島県民文化センター ひろしま神楽定期公演2024

https://www.rccbc.co.jp/event/kagura/ja/pdf/63b606cc40a3788f07052399fe3cd2867537a570.pdf

音と動きで表現

「絵コンテからはまだ見えてこないが、西原さんの作品には独特のテイストがある」とアドバイザーの原久子さん。西原さんのアニメーションは、線で情景を描写しながら、心情など目に見えないものを面で表現し重ねる手法が特徴的です。アドバイザー両氏とも絵づくりに期待を抱く一方で、モンノさんは西原さんの過去作について「音がよくなかったのが残念」と言及。音のつくり方の改良を促しつつ、「今回はセリフをできるだけ減らし、動きと音で表現してほしい」と音の重要性を示唆しました。「音を自分でやり切るには、限界を感じた」と西原さん。今回は音の専門家に協力を仰ぐことに決め、やりとりをすでに始めていると言います。「音を信頼できる方に任せられる分、自分はアニメーションに専念してよりクオリティを上げられたら」と話す西原さんに、原さんは「しっかりコミュニケーションをとって、イメージを共有しながら進めて」と後押ししました。

映画館を借りて実験

また原さんは、計画書に記載のあるシネマ尾道での上映会について「『八つ花の舞』を奉納する阿刀明神社があるエリアとは離れた場所での実施となるが」と、その意図について尋ねました。西原さんとしては、完成発表ではなく制作途中の実験的な上映として計画していたようです。「色面がもたらす効果などを大きな画面で一度見てみたい」と話す西原さん。アドバイザーの両氏は、音の効果も含め、さまざまな実験の場として有効活用するよう促しました。完成後は阿刀明神社の周辺エリアでの上映会も実施したいと話す西原さんに、原さんからは「神楽の関係者や、研究者などの専門家を招いてトークなども開催できるといい」と発表の場を豊かにするアドバイスがありました。

→NEXT STEP

制作を進めながら、10月に開催される神楽奉納を取材