映像・音楽・物語を融合させた作品づくりを得意とするインディーゲームクリエイターの葉山賢英さん。並行世界への転送をテーマにした今作『HEIMA』では、芸術的な映像表現と物語性を追求していきます。初回面談では、制作途中の画面をデモンストレーションしながら、ゲームの内容をアドバイザーと共有し、ゲームにプレーヤーを引き込むための物語の構成やキャラクター設定などについて意見を交わしました。

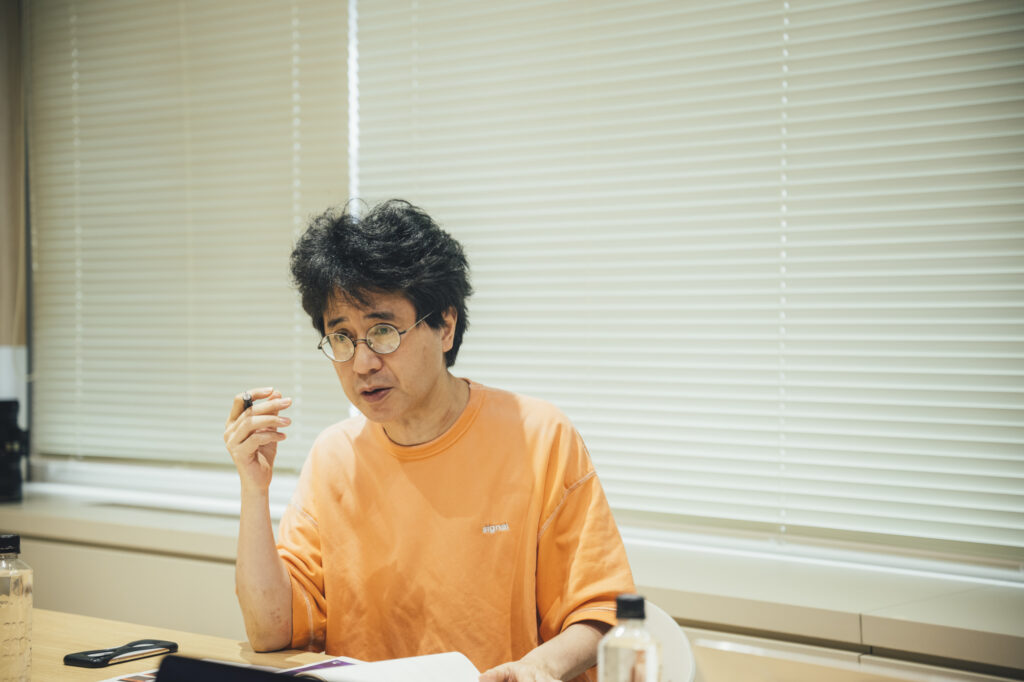

アドバイザー:米光一成(ゲーム作家)/織田笑里(404 Not Found ジェネラルマネージャー/チョコとマシュマロ合同会社代表)

初回面談:2025年9月19日(金)

プレーヤーの感情を揺さぶる物語のつくり方

作品にキャッチコピーをつけるなら

本ゲーム『HEIMA』は、主人公が並行世界を旅しながら兄を探す物語です。葉山賢英さんは、直近の作業で物語や設定などの細部を検討してきました。「兄が所属していたKDM社は、並行世界に行ける技術を利用して他の並行世界の技術や資源を乗っ取ろうとしていた。それを知った兄は、それぞれの並行世界にある入り口を閉じようとしていたところ、KDM社から追われて行方をくらます」と、その設定を話します。

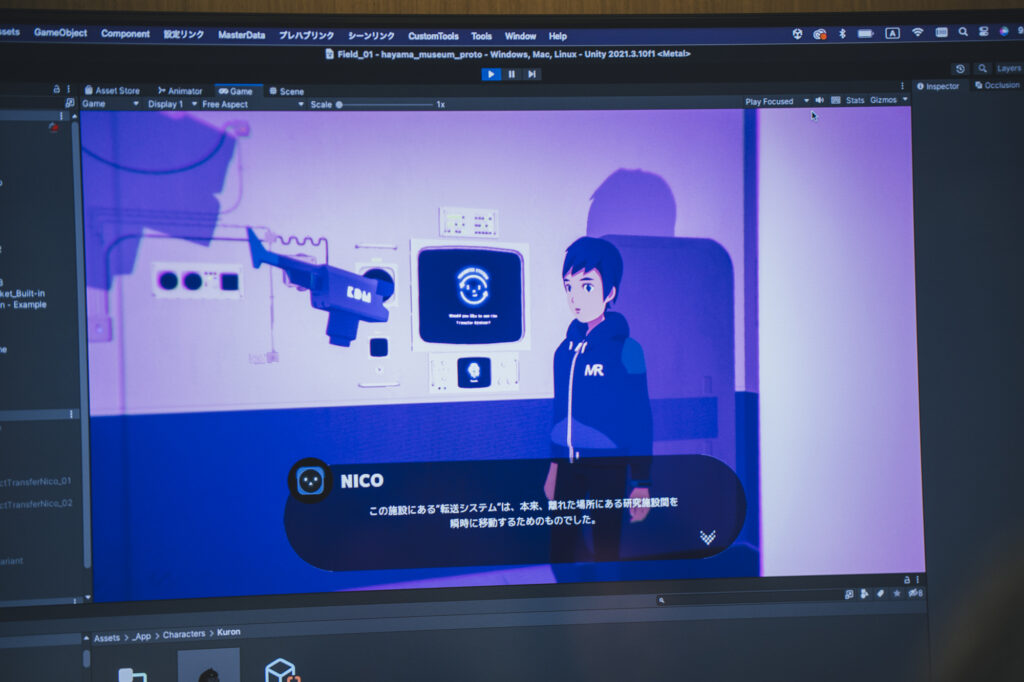

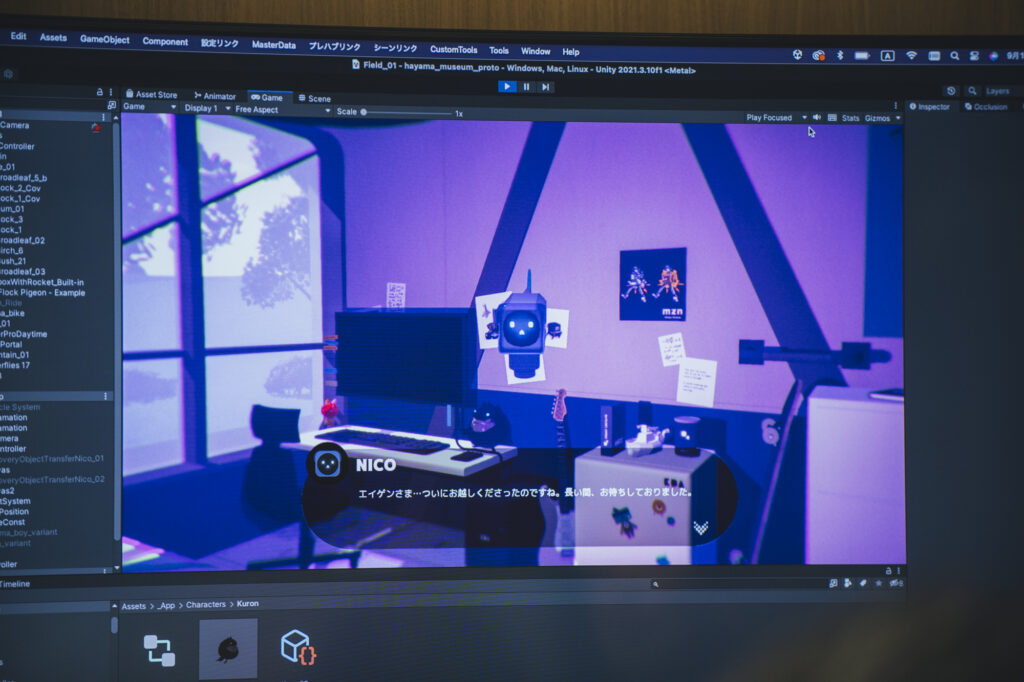

ゲームイベントなどで公開する体験版は、クライマックスの兄と再会する直前からスタートしたいと話しました。どういうゲームかを提示した上で、過去に戻り本格的に物語が始まるという流れにする予定です。「それぞれの並行世界を旅して、兄を助けたあとには、自分ではない姿になっているというエンディングを考えています。転送を繰り返して生じる歪みやプレーヤーの選択などでラストが変わるようにして、ハッピーエンドだけど少し不思議な余韻を残したい」と話しました。ゲームのプログラムは外注する予定で、今はUnity(ゲーム開発向け統合エンジン)で転送のシステムや地形などを検討しています。試作のデモンストレーションを行い、ビジュアルについて説明しました。

アドバイザーの織田笑里さんは、並行世界に行ける転送装置のシステムやエンディングのあり方などについて葉山さんに質問しながら、今後このゲームを作り込んでいくにあたって気を付けたい視点などを伝えました。

アドバイザーの米光一成さんは、90年代後半のSFのような雰囲気のある画面づくりが魅力だと伝えつつ、このゲームの面白さを一言で伝える言葉は何か尋ねます。そして「ゲームをやりたくなるような、最初に伝える部分をもっと絞っていくと良いのでは」とアドバイスしました。

葉山さんは、物語の面白みや並行世界に転送する際のパズル要素を強調したいと話しました。デザインやゲームシステム、音楽などこだわっている部分は幅広くありつつも、導入としてもっと何かにフォーカスして訴えていけるよう検討していきたいと話しました。

プレーヤーを引き込む構成

織田さんは、主人公の旅の理由を深掘りします。「兄と再会して謎が解けてよかったということ以上に、旅した本人が何を得たのか。例えば兄を探しているつもりが自分探しの旅になっていたなど、予想していなかった結末になることも検討してみるとゲームがより味わい深くなるのでは」と話します。

葉山さんは、兄弟の関係における兄は常に追いかける存在であり、兄弟のさまざまな思い出は良いことも悪いこともあるとし、兄を探す旅の途中で自分と向き合っていくことも面白いと考えます。

「その憧れている兄が、『もしかしたら陰謀の中心にいるかもしれない』と疑わしく思うような展開があっても面白いのでは」と織田さんは提案します。「最近のドラマや映画では勧善懲悪の展開があまり見られず、良い人に複雑な感情があったり裏では人の道に外れていたりして、逆に、悪い人が実はもっと大きな正義のためにやっていたりすることもある。KDM社や主人公、兄のそれぞれが正義と悪で揺れていたら、プレーヤーは気になって次に進みたいと思うのではないか」と話しました。葉山さんもそれに同調し、真相を知りたくなるような物語上の魅力を加えたいと話しました。

物語の構成の参考として、米光さんからはシド・フィールドの三幕構成などの古典的な脚本の構成が、織田さんからは新海誠の感情曲線が紹介されました。

ロボットの定義

織田さんは、作中に登場するサポートロボットについてもコメント。AIが発達している今、ロボットが何でもできる存在だと捉えられてしまう可能性もあるため、何ができて何ができないのかを示し、プレーヤーに寄り添う愛嬌のあるロボットだと印象付けることで、このロボットが愛されるキャラクターになるのではないかと伝えました

葉山さんは、今後、物語や並行世界の設定、キャラクターの設定などを深め、作品の完成度を高めていきたいと話しました。

→NEXT STEP

物語や設定を再検討しながら、アニメーションやプログラム、音楽の実制作を進める