映像作家の橋本麦はこれまで、ジェネラティヴ・アートやコマ撮り、実写作品からCGIなど、作品ごとに手法を変え、「制作のためのツールからつくる」ことでさまざまな映像技法開発に取り組んできました。今回の企画『Niu』は、クリエイターが自身の作家性や目的にかなった形で制作ツールをハックできる、高い自己改造性を備えたデザインツールを探求するオープンソースプロジェクトです。

アドバイザー:森まさあき(アニメーション作家/東京造形大学名誉教授)/山本加奈(編集/ライター/プロデューサー)

既存のアプリケーションを超えた表現

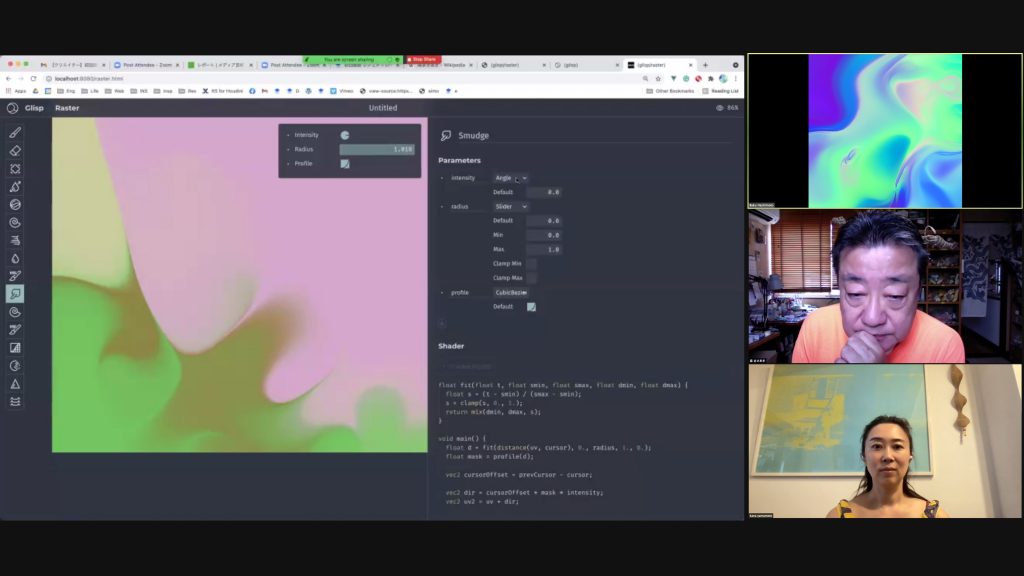

橋本麦(以下、橋本):今回の企画は、作品をつくるためのツールを自作するためのフレームワークをつくるプロジェクトです。多くのクリエイターが活用するPhotoshopやIllustratorなどの既存のアプリケーション(以下、アプリ)よりも抽象性の高い、ユーザーが求めているスタイルに合った機能を実装するための機能を持つ、二段構えのツールをつくることができたらと思って取り組んでいます。同様のコンセプトで開発したプロトタイプがあるので、その操作画面などをお見せします。

―プロトタイプの操作画面を共有します。

橋本:画面の左がアートボード、右側に表示されているのがプログラムです。Photoshopなどと同様に、ブラシやグラデーションなどのツールがあり、一つのアートボード上に色々な効果を重ねることができます。しかし、これらの機能はアプリにビルトインされているものではなく、このアプリの機能をつかってその場で自作したものです。

また、描いた図柄をベースに、アニメーションもできます。描いた図柄がカーソルに引っ張られるような効果や、図柄がマーブル模様のように溶け出す効果など、カーソルの動きをダイレクトにグラフィックに反映させることができます。アプリの機能とプログラミング言語をシームレスに連携させることで、アーティストがより気軽にツールの機能を自作できるようになるのではないかと考え、実験を重ねています。

今回の面談でご相談したかったのは、プロジェクトやアプリの魅力をどう伝えていくといいのか、というところです。審査の際にも、グラフィックデザイナーなどとコラボレーションして、アプリを用いてデモ映像をつくってもらうと良い、といったアドバイスをいただいたのですが、そういった伝え方や展開のさせ方についてご相談できればと思います。

山本加奈(以下、山本):そもそもなぜこういった独自のアプリ開発をすることになったのか、もう少しお話いただけますか。実際に自作のアプリを使って制作した映像なども見てみたいです。

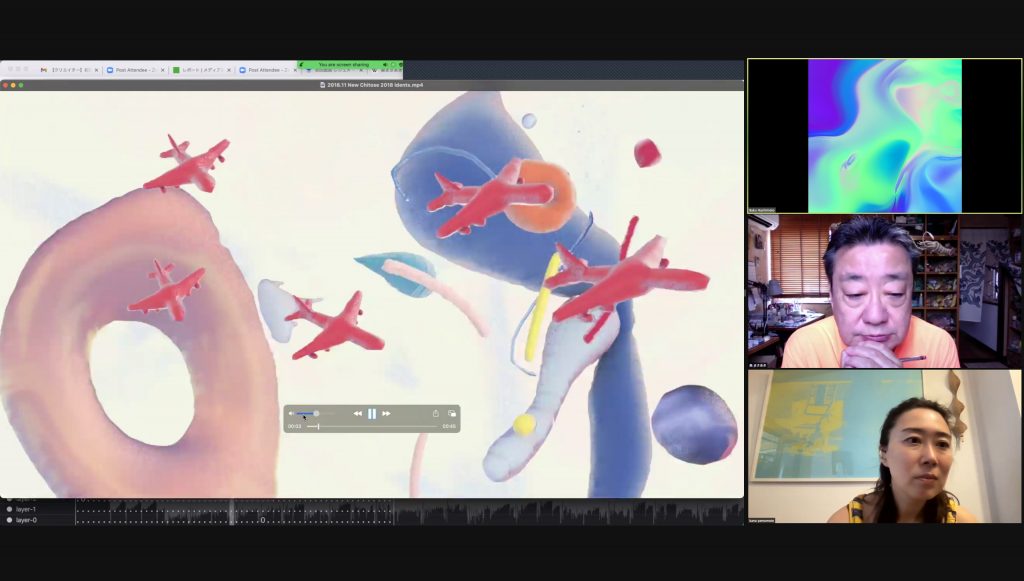

橋本:ツールの自作は過去の制作でも度々行っていました。本プロジェクトに繋がるきっかけは、3年前「第5回新千歳空港国際アニメーション映画祭」のオープニング映像(https://baku89.com/work/cts)を手掛けた際に開発したアニメーションツールです。Flashなどの既存アプリでは望むような効果や出力が難しかったので、ブラシツールや送り描き機能を一からつくりました。

―画面共有し、完成作品を再生します。

橋本:また、描いたものを別アプリで立体化したかったので、3D化したり書き出したりしやすいフォーマットで描けるブラシをプログラミングでつくりました。そうすることで、3DCGでありながらも一コマずつ手描きしたような、歪さや手づくり感のある映像に仕上げることができました。

自身の制作スタイルとして、作品ごとに手法からつくってしまいがちなのですが、既存のアプリは単目的に特化しすぎていて、その都度アプリをハッキングするところからスタートすることにストレスを感じていました。

コンピュータはさまざまなメディアを内包したメタメディアですが、画材としてのコンピュータも同様に歴史上のさまざまな画材をシミュレートできるメタツールと言えます。しかし、物理的制約がないがゆえの、アナログの真似には収まらない可能性はまだ秘められていると思います。そんな中で、例えばPhotoshopが写真現像のメタファーに留まっている現状はとても惜しいと感じています。

「サピア=ウォーフの仮説」という、人の思考のあり方は用いる言語体系に強く影響されるという説があります。例えば、雪や氷を表現する言葉を50以上持つイヌイットは、その分野に関する解像度が非常に高く、逆に、多くの言葉を持たない私たちはそれらの細かな差異を意識したり表現したりすることができません。用途が限定されたツールも同じように、ユーザーの創造や工夫、発想の選択肢を無意識に狭め、視野狭窄状態に陥らせているのではないかと思います。

ただ、それは仕方のないことでもあって、大切なのは、ユーザーがそれを認識することです。ツールによる制約に気づかず、そこでできることを表現の全てと考え使い続けると、作品が均一化していく危険性があります。それはモーショングラフィックスや3DCG、さまざまなジャンルに対して感じていることです。このプロジェクトは、そういった危惧に対する啓発のような面もあります。

その点、プログラミングをやっていると、本来はこんなこともあんなこともできるという、アプリによる制限を超えた選択肢が俯瞰できるようになります。「Photoshopってこんなことしかできなかったのか」と感じてもらえるようなアプリを開発したいです。

山本:既存のツールを使わざるを得ない状況による作品の均一化に疑問を持ってこのプロジェクトに取り組んでいらっしゃる。私はそこに「アート」を感じています。

ツールの魅力をどう伝えるか?

森まさあき(以下、森):魅力の伝え方については、やはり、アプリの開発と同時並行で、このツールを使ってできることが伝わるような、クオリティの高い映像作品を制作し、メイキングも含めて見せていく必要があるでしょうね。

山本:そうですね、そこに多様性が見えれば、間接的にアプリにも興味がいくのではないでしょうか。あとは、制作過程そのものをオープンにできるといいかもしれません。

橋本:つくれる作品の具体的なイメージを見せる必要があるというのはごもっともです。ただ、アプリ開発にとても時間がかかり……Rubyというプログラム言語を開発したまつもとゆきひろさんによると、「Hello, world.」と画面に表示するまでに、半年かかったそうです。

今回の開発は、ベクターベースのお絵描きアプリに絞り、来年の3月までに、簡単なgifアニメ程度はつくれるようにしたいと考えています。

制作過程については、Twitterで進捗をポストしているのですが、難解な技術面のことばかり書いているので、視覚的なアウトプットも合わせてポストする習慣をつけるといいのかなと思いました。

山本:うまくルール付けをして、コツコツと、その日の成果を形にしてポストできるといいですよね。可能性が増えていく様子が可視化できます。

橋本:数年に一度そういったポストを試みるものの、歩幅を大きくとってしまいがちなのか、続けられなくなってしまって。「デイリーコーディング」を提唱する高尾俊介さんのNFT作品『generativemasks』が最近話題になりましたが、高尾さんは、前の日のスケッチに少しずつ手を加える、日々の継続的な積み重ねを意識されていると感じます。見習いたいです。

CGをリアルなマテリアルに置き換える クオリティを担保するための逆転の発想

森:先ほどの映画祭のオープニング映像、クレイアニメのような質感でしたが、見た目を変えることもできるのでしょうか。

橋本:見た目はどんな風にも変えられます。

森:どうとでもなるが故に、アピールの仕方が難しいというのもあるかもしれませんね。引き出しの多さをアピールするには複数の作品をつくる必要がありますが、そのすべてにある程度のクオリティを持たせるとなると、短期間ではなかなか難しそうです。

橋本:クオリティを保つために、今、仕事で試している新しいアニメーションの手法が生かせるかもしれません。工作機械のフライス盤を使って、ストップモーション映像をつくるというものです。フライス盤を制御するためのソフトをハックしてアニメーション制作に対応させ、CGでつくった造形を、フライス盤で実際のマテリアルを加工することで再現し、その工程を撮影するというものです。物質を使ったレンダリングのような作業ですね。CGで完結してしまうとクオリティの差が目立ちますが、一度リアルな物質に置き換えると、かえって味が出ていいかもしれません。

森:物質に落とし込むのは面白いと思います。ただ、その出来上がりがキレイすぎると、かえって「だったらCGでいいじゃん」と言われてしまう。そうならないラインの見極めも大事です。

山本:開発段階では、アプリはプログラムがわかる人しか使えないのでしょうか。

橋本:そうですね。開発手順としても、どうしてもボトムアップにならざるを得えない部分があります。まずはアプリの基盤となるプログラミング言語の仕様を確定させてから、ペンツールなどのグラフィック操作機能を実装していくので、使い勝手の面白さが伝わる段階までまだ時間がかかると思います。しかし、次回の面談までには、簡易的にでもプログラミングとお絵かき機能とが統合されている状態まで進められたらと考えています。

森:一般の人にとってはまだまだプログラミングは手の出しにくいイメージだと思います。門戸は広げた方がいいので、そういった簡易的な機能はあらかじめ実装されていた方がいいでしょうね。

自分のつくりたいものをつくれる道具を、オープンソースでつくるというその情熱に、若さとパワーを感じています。とても期待していますので、頑張ってください。

―次回面談では、簡易的な機能が実装された状態を共有予定です。