現在ドイツ・ベルリンにて活動する映像作家の小林颯さん。コロナ禍の2021年12月より日本への帰国ができなくなり、自身が在外邦人として括られることを改めて自覚しました。本プロジェクトでは、在外邦人のためのマスク型の投影装置をはじめ、ベルリン在住・アジア出身の作家との対話、詩、エッセイフィルムの制作を通じて、エクソフォニー(母語の外に出た状態)の中で生活する在外邦人のイメージを探ります。

アドバイザー:森田菜絵(企画・プロデューサー/株式会社マアルト)/山川冬樹(美術家/ホーメイ歌手)

翻訳のプロセス

小林颯(以下、小林):四川出身・ベルリン在住の詩人、廖亦武(Liao Yiwu)さんのインタビューの翻訳と、それを元にした詩の制作、そしてエッセイフィルムの制作をしています。先週、留学先のベルリン芸術大学にてインスタレーションとして展示を行いました。

―参加者全員でインタビュー映像とベルリンでの展示の様子を見ました。

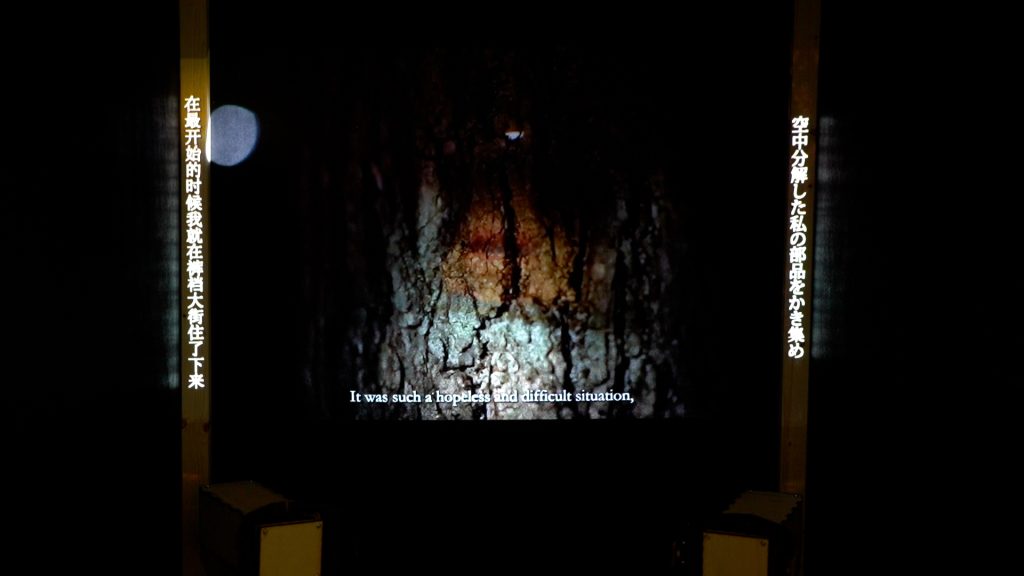

小林:大学の展示では、映像の投影面が中にある箱の外壁に原稿を掲示して、翻訳のプロセスを示しました。箱の内側にインタビュー映像を投影、両脇の垂木に日本語・中国語の字幕が映されるようになっています。その下に、詩の朗読の映像を投影しました。

山川冬樹(以下、山川):インタビューした方は、どのような方なのですか。

小林:廖さんは15回におよぶ亡命の末、ベルリンにたどり着きました。過激な表現により中国当局に規制され、現在は本国には帰れない状態です。

山川:民主化運動を詩で扇動してきた方なのですね。何年頃に中国を出たのですか。

小林:天安門事件(1989年)の時はまだ中国にいたそうですが、ベルリンに来て10年とおっしゃっていました。

山川:通訳をされたご友人はネイティブな中国人なのですよね。訛りが強くて聞き取りづらそうでしたが、質問方法や翻訳のプロセスを教えてください。

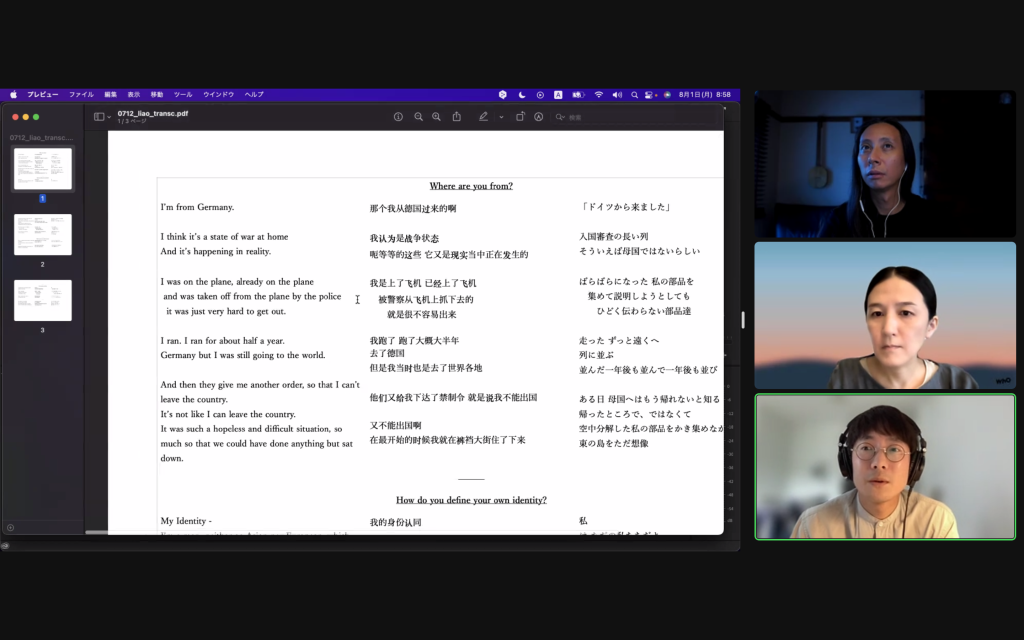

小林:インタビュー内容は、廖さんの小説や亡命の体験についてです。廖さんは中国語しか話せないので、僕が英語で質問を考え、それを湖南出身の友人が中国語に訳してお聞きし、廖さんのお話を友人がかいつまんで英語に翻訳して僕に伝えます。翻訳は、インタビュー映像をAdobe Premiere Pro(動画編集ソフト)の自動文字起こし機能で中国語テキストに変換し、DeepL(*1)で英訳。それをもとに、誤訳やニュアンスが違うものを友人と話し合いながら修正します。その中国語・英語原稿を僕が日本語に翻訳しました。彼が凄惨な体験を淡々と話している様子を、中国語のわからない自分は見ていることしかできない。そのアンバランスさ、翻訳の面白さを映像や展示にどう反映するかが気になっています。

山川:誤訳することを期待して、あえて機械で翻訳したのでしょうか。

小林:期待していたわけではないのですが、あまりにも長いので便利なツールとして使用しました。自動翻訳も完璧ではないので、詩的な文章ができてしまうこともありますが、むしろ残しておいたほうが面白いのではと話していました。

山川:どのタイミングで詩になるのでしょうか。散文から韻文に変換するプロセスがあるのでしょうか。

小林:自動翻訳してから、武漢の現実、亡命の経験、彼の小説とその虚構など、自分が在外邦人として生きるにあたって共感できる部分をピックアップして章立てしていきました。

山川:企画書を見て、小林さんは詩的な感性がある方だと感じました。東京藝術大学の修了制作『灯すための装置』は、移動する投影機を使って空間の中にイリュージョンをつくり出す作品で、面白く拝見しました。これまでも詩的な要素はあったけれど、文脈的には使ってなかったですね。

*1 DeepL……無料のニューラル機械翻訳サービス。人工知能技術を使用し自動翻訳を行う。

パーソナルな経験を超えて

森田菜絵(以下、森田):小林さんが在外邦人の立場になって独り言が増えたことや伝わらなさを感じたことと、廖さんのインタビューにおける翻訳のズレ、中国語しか話せないことによる伝わらなさとは、リンクしていますか。小林さんの戸惑いと、15年にわたり続いてきた廖さんの歴史や抵抗、その両方を伝えたいのでしょうか。

小林:当初の趣旨から変化しているところはありますが、在外邦人であることからブレてはいないと思います。自分、廖さん、友人はみなそれぞれ理由があってアジアからベルリンに来ています。パーソナルな体験を語り、3人のリンクする部分と違う部分がどこかを探りたいですが、今回はパーソナルでありながら、そこを越えたいと思っています。

山川:詩だけで構築する方向性もありですが、映像作品として楽しめるようにナレーションがあったほうが観客は受け取りやすいですね。エッセイのようにストーリーテリングするのであれば、詩は装置を通して語られ、インタビュー映像では文脈をナレーションで説明する。文脈に依存する形式でない映像の場合は、構造を通じて読み解けるようにする。エッセイフィルムなので、映像を通してストーリーを語っていくほうが近い印象を受けました。

森田:見せていただいた大学の展示では、箱の外に文を張り出し、中に映像が流れている構造でしたよね。詩の朗読の映像で、誰が話しているのかわからない、さまざまな言語が混然としているなかで、小林さんが「早く日本語で喋れってんだよ」と言ったのは、その“混然さ”を最も表していて効果的でしたね。あまり整理されていない良さだと思いました。

世界を批評するマスク

森田:この育成支援プログラムの最後に予定されている展示の会場も、同じく留学先の大学でしょうか。

小林:まだ未定で、漠然としています。大学での展示も試作のつもりでした。

森田:現時点で考えていることはありますか。もちろん、まだまとめる段階ではないと思いますし、制作のなかで見えてくるものもあると思うのですが。

小林:現在は、リサーチを通して自分の中で起こった変化をエッセイとして書き進めています。これから、詩にまつわる装置のプロトタイプ、装置と詩による映像の試作を進めたいと考えています。中間面談までにオンライン展示をしたいです。

山川:箱の内部に映像が映るのが印象的ですよね。箱の内部と外部という構造を意識すると何か開けるかもしれません。映像とデバイスをうまく組み合わせて構成できれば良いですね。

小林:そうですね。撮影した映像や装置をどう組み込めるか考えていけたらと思います。

山川:コロナをきっかけに始まったプロジェクトなので、投影機器がマスクに見えることが大事だと思いました。装置を三脚に設置して木の幹や柱に話しかけるのでは、あまりマスクには見えません。それこそペストのマスクを付けてベルリンの雑踏を歩きながら語ると、イメージが強まるのではないでしょうか。

森田:鑑賞内容には、装置に口をつけるのも含まれますか。

山川:同じ装置に複数の人が口をつけるのはハードルが高いですが、自分の言葉が作品に混入していくイマジネーションも湧いてきそうです。

小林:企画書の段階では考えていました。装置に口を近付けると、カメラ・オブスクラの機構により自分の口が投影される仕組みです。

山川:エッセイフィルムの代表的な作品、クリス・マルケルの『サン・ソレイユ』(1983)は、世界に対する批評でもあります。マルケルは世界中を飛び回り、エクソフォニー(母語の外に出た状態)の、ある種の孤独のなかで異邦人の視点から批評してきました。小林さんの場合は、マスクという自作のデバイスで、いかに世界をアフレコするか。その時に廖さんの存在がどう生きてくるのか。小林さんの世界に対する批評の視点が大事だと思います。

森田:これからのリサーチによるところが大きそうですね。

山川:今後も廖さんとの対話は続けていくのですか。そうすれば廖さんとの関係も深まっていき、そのプロセスを作品に反映していけるでしょう。

小林:続けていきたいと思っています。

―次回の面談に向けて、エッセイの執筆や装置の試作、展示形態の構想を練る予定です。