現在ドイツ・ベルリンにて活動する映像作家の小林颯さん。コロナ禍の2021年12月より日本への帰国ができなくなり、自身が在外邦人として括られることを改めて自覚しました。本プロジェクトでは、在外邦人のためのマスク型の投影装置をはじめ、ベルリン在住・アジア出身の作家との対話、詩、エッセイフィルムの制作を通じて、エクソフォニー(母語の外に出た状態)の中で生活する在外邦人のイメージを探ります。

アドバイザー:森田菜絵(企画・プロデューサー/株式会社マアルト)/山川冬樹(美術家/ホーメイ歌手)

対象を絞る

―中間面談では、小林颯さんとアドバイザーの山川冬樹さんがオンラインで参加しました。

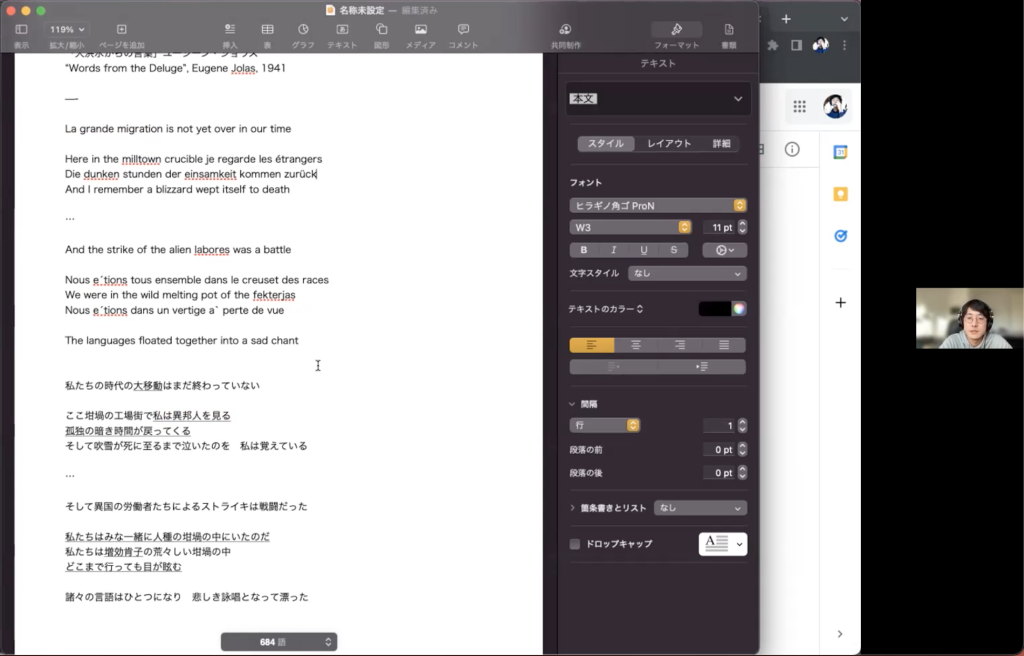

小林颯(以下、小林):大学が夏季休暇で使えなかったので、制作よりはエッセイを進めていました。執筆にあたり、ヴァルター・ベンヤミンやジャック・デリダの翻訳研究などを参照し、自分の制作と翻訳の関連を調べました。関心をもったのは、ベンヤミンの「事物の言語」という概念と、編集者で詩人のユージン・ジョラスによる多言語詩です。ベンヤミンは、翻訳は1対1の言語対応ではなく、ふたつの言語の差異から言語をつくるものであると述べ、とくに直接的に言語に訳せない物質性を翻訳したものを「事物の言語」と称しています。僕の実践では、詩人の廖亦武(Liao Yiwu)さんへのインタビューにおけるニュアンス、訛り、仕草などに相当するでしょう。ジョラスは、多くの言語を用いて移民が工業地帯に向かう様子を書き、彼らのアイデンティティを表現しました。ジョラスの多言語詩は、言語が1行ごとに変わるスタイルから、ある単語だけ別の言語に変わるスタイルへと変化し、言語や動詞自体にフォーカスが移っているように感じました。こうしてリサーチを進めましたが、まだそこから具体的なキーワードは見つけられていません。「ドイツにいるアジア移民」から、どのように対象を絞っていくかが課題です。

山川冬樹(以下、山川):リサーチするなかで無数に紐付いて出てきた事象を、どのように絞っていくか、どこに楔(くさび)を打てばいいのか悩んでいるのですね。在外邦人は日本人を指すので、「世界に点在する日本人たち」という括りが考えられます。対象をアジア人とするなら「ベルリン在住のアジア人」という括りになると思います。

小林:このプログラムへの企画応募時は日本への渡航を止められて、自分が在外邦人であると自覚できました。しかし、渡航が緩和された今も同じ気持ちかと言うとそうではありません。

山川:世界の状況は変化しつつも、小林さんが異国にいて継続的にエクソフォニーの状態にあるという、アイデンティティへの問いかけは変わっていないと思います。

小林:インタビューの対象も、中国から亡命した廖さんと、ベルリン在住でさまざまな言語に囲まれている小説家・詩人の多和田葉子さんとで揺らいでいます。翻訳についての哲学や多言語詩を調べたことが影響したのか、現在は多和田さんのほうに親近感を感じています。

山川:本を読むのも大切ですが、自分の体験とすり合わせながら進めると良いでしょう。本に傾倒しすぎるとステイトメントで完結してしまい、作品がおざなりになってしまうかもしれません。

作品を誰に捧げるか

山川:ベルリンでの最終的なアウトプットは、どのくらい重要になるでしょうか。作家がコロナ禍で異国に居住する日本人であるという個人性を鑑賞者が知った上でみるのか、固有のストーリーを持たせずに作品に落とし込むのか。小林さんのプランには一人称的な印象があります。モノローグの性質が強い作品であれば、自身の内面や環境の変化を柔軟に取り込んでいくほうが良いですし、ベルリンという場所性は重要になるでしょう。

小林:最近は、誰に対して作品をつくっているのだろう、と思うことがあります。日本にいたときは通っていた美大の教授に向けて制作していましたが、ベルリンでは状況が異なります。

山川:プレゼンテーションという意味では鑑賞者ですが、作品を誰に捧げるかは大事です。まずは、世界各地で孤独に生きている在外邦人たち。邦人ではありませんが廖さんもそのひとりだと思います。そういった孤独への共感は言語的な疎外に限らない、何らかのアイデンティティの問題とも関係するのではないでしょうか。

小林:自分の作品の傾向として、自分に関わる出来事を自分の視点でつくることが多かったです。それにジレンマを感じて、より広く在外邦人の視点で語れないか、たくさんの「私」が密集した状態で「在外邦人」として語れないかと考えるようになりました。

山川:それならば、哲学のアプローチから普遍性へ向かう方法がひとつ。もうひとつは、社会的なネットワークをつくる方法があります。この装置に自分の独白を録画(録音)して送ってもらう、声で文通をするための装置として使うことも考えられますね。孤独を抱える人同士の声が、文通というネットワークでつながるのは面白そうです。展示では、この装置が複数置かれ、それぞれの声が空間に響いて会話しながら、アンサンブルになる。モノローグからオムニローグになることで、自己完結から離れながらも個人性は保たれるでしょう。

距離を越えて声をつなげる

山川:あらためて企画書の手書きの文章を読み返すと、初期衝動が表れていますね。

小林:航空券の新規予約ができなくなったときに書いた文章ですね。

山川:「叫び」とあるけれど、資料映像だとささやいている。そのギャップが重要だと思います。叫びたいけれど叫べない思いを、ささやきとして装置に吐き出していると言えます。

小林:声には、個人の声や社会の声など、さまざまな捉え様があると思います。山川さんは「声」という言葉から何を考えますか。

山川:自分の実践から導き出した考えや、自分なりの声の哲学はあります。一般的に声は自己同一性を補完してくれるものと思いがちですが、実際にはそれはいくらでも分解できてしまうものです。即物的に言えば、声は声帯を震わす振動であり、今は声帯を震わせずにSNSを介してみんな声を発している気になっている時代のように思います。

私は東日本大震災のときに『原「パ」ツお悩み相談室』というパフォーマンスをしました。震災時には地域や家族の中でも意見が分かれ、人と人との関係が引き裂かれました。自分の言いたいこと、まとまりきっていない思いを言えないフラストレーションがあった。それを、振動を伴わない電子の声で発信するのではなく、実際に声帯を震わせて外に出すことが必要だと思いました。

小林:ありがとうございます。いろいろと、やりたいことが出てきました。

山川:小林さんのつくる装置は、ペストマスクをモチーフにされていますが、それは遠く離れている人に声を届けるための装置や、声を放つ銃のようにも見えます。声を受け止める装置としてだけでなく、プロジェクションを通して別の場所にいる誰かに声を投げかけるものとして、重要な機能を果たすのではないでしょうか。

小林:実は他にもつくってみたい装置もあります。孤独を抱える人に渡して語ってもらいたいです。

山川:遠く距離を隔てた場所にいる孤独な個人同士が、大きな声で叫びあうのではなく小さな声でささやきあう。現在ある個人同士の隔りや距離感はコロナ禍や戦争、経済的な困難から拡大したものであり、歴史的に重要だと思います。人間が距離を越えようとするエネルギーそのものが美しいものです。この作品にも、そういう美しさがあると思います。

小林:距離を隔てる、距離を越える。すごく心に刺さる言葉ですね。

—最終面談に向けて、インタビューの対象や展示の構想を検討する予定です。

ご都合により、中間面談をご欠席されたアドバイザーの森田菜絵さんより、後日テキストにてアドバイスをいただきました。

小林さんが今回の作品を構想するきっかけとなったできごとから少し時間も経って規制も緩みつつある中、感じる気持ちや興味の対象も変化してきているとのこと。それは自然なことで、無理に当時の感覚にこだわる必要はないと思います。ただ、小林さんの感性が、いまの(ある意味歴史的な)社会状況の中において敏感にとらえた違和感、それに対する応答のプロセスを作品化していくことはきっと何らかの普遍性を持ち得ると思いますし、特にこれからの日本の若い人たちが外に出ていくとき(出て行かざるを得なくなったとき)に、支えになる行為の一つのような気がします。 おそらく日本人はあえて見てみないふりをしてきたり、身をもって経験する機会が少なくて解像度が低いままの「在外/在内」の境界、あるいは「エクソフォニー」という状態について、ぜひ小林さんの視点で引き続きさらに探って、小林さんの得意な方法で表現していってください。そこから、鑑賞者それぞれがきっと気づけることがあると思うので、楽しみに、期待しています。(抜粋)