AIを「Alien Intelligence(エイリアンの知性)」と捉え、⼈間とAIによる創発的な関係を展示、著述をはじめとした多様なアウトプットによって実践してきた岸裕真さん。今回彼が取り組むウェアラブルデバイス『xoxo-skeleton』は、AIが生成する微弱なトルクを身体へと伝え、「なにかに触られているような感覚」を生むことで、新たな感覚の地平を切り拓くことが目指されています。AIといかに向き合うかが社会的な課題にもなっている昨今、私たちの身体を依り代としたこのプロジェクトは、どんなビジョンを提示しようとしているのでしょうか。

アドバイザー:庄野祐輔(編集者/キュレーター/デザイナー)/原久子(大阪電気通信大学総合情報学部教授)

初回面談:2025年9月29日(月)

テクノロジーが行きつく先に生まれる「問い」

制作状況の進捗

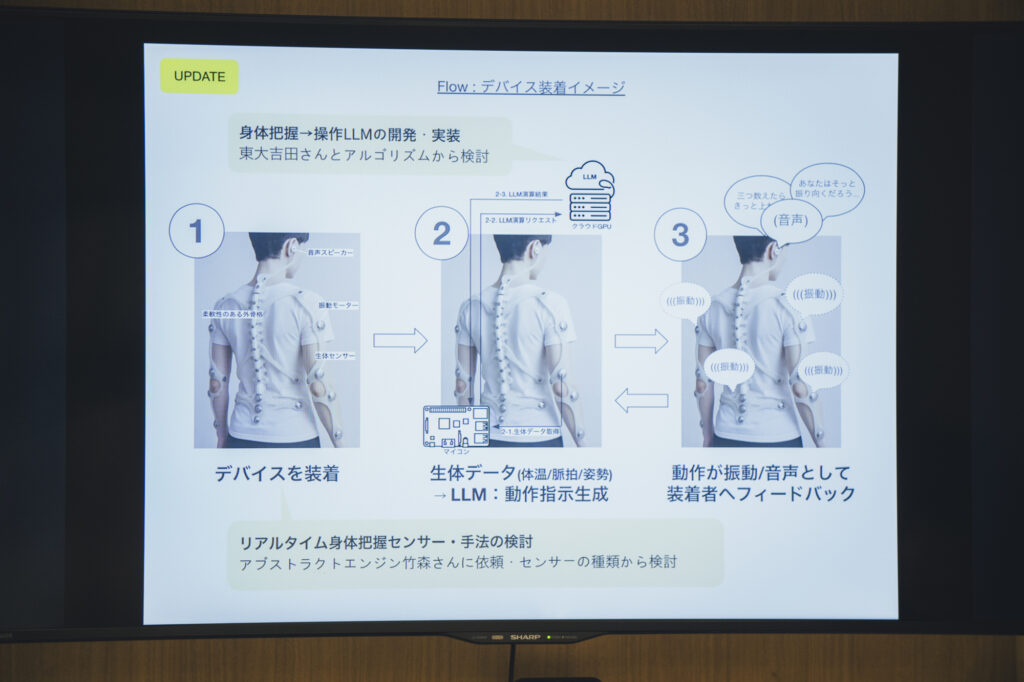

ハードとソフトの両面で技術的な開発が必要な『xoxo-skeleton』。ハードについてはライゾマティクスに所属する竹森達也さん、ソフトについては東京大学池上高志研究室所属の吉田嵩英さんがコアメンバーとして参加することが紹介され、岸さんはプロジェクトのコンセプトについて述べます。

「AIはツールなのか、それとも主体なのか。その曖昧な部分に着目して、人間とAIが相互理解するために、身体を共有したらいいのではないかという仮説から『xoxo-skeleton』は発想されました。最近AIやLLM(大規模言語モデル)の周辺では、AIに身体があるのかが議論になっています。それならば、一度AIに人間の身体を貸し出してみるのはどうかと思ったんです。一方で、それはAIとの理想的共存にはならず、人間がAIのマリオネット(操り人形)になる可能性もあります。このように人間とAIをセットにして考えることで、建設的な議論ができればと考えています。現状の予定では、心拍と体温のデータをもとに身体に働きかけるデバイスをつくるつもりです」

理論的背景

岸さんは、ジュリアン・ジェインズ『神々の沈黙』に登場する考え方が、自身のプロジェクトにも影響していると話します。同書においてジェインズは、古代において人間の脳は右脳から幻聴や幻覚のようなものを聞き、それが左脳に伝わることで身体を動かし、労働などを行っていたのではないかと主張しています。そういった考えは「二分心」と言われており、ここから岸さんは「右脳が担っている感覚的な部分をAIに担わせ、そこから身体が行動し、共存するというモデルを、アップデートされた二分心として提示したい」と述べ、プロジェクトの理論的背景について述べます。

また、現代美術の文脈ではステラークの身体拡張性や、森万里子の柔らかさなどが『xoxo-skeleton』のレファレンスになっていることを岸さんは補足しました。

アウトプットをどうするか

アドバイザーの庄野祐輔さんは、岸さんのプロジェクトの新規性を「AIと人間が身体を共有すること」にあると着眼点を評価。その上で現状の研究開発的なアプローチが、アートとしてどのような体験をもたらす作品になるのかを質問します。それに対し岸さんは「コンセプトやそれに付随するコンテクストは把握しているが、まだアウトプットまでは考えられていない」と率直に応答しますが、岡﨑乾二郎のドローイングマシン《T.T.T.Bot(Turning Table Tripod Robot)》のような提示なら面白いかもしれないとイメージを膨らませます。

続けて庄野さんはAIにどのような自律性、身体性を持たせるのかも重要なポイントになると指摘します。岸さんはそれに応じる形で現在 シビック・クリエイティブ・ベース東京 [CCBT] のプログラムで取り組んでいる植物的視点からAIを捉え直した、「植物知性(BI・Botanical Intelligence)」について触れながら、生成が枝のように分かれていくモデルを採用することで、AIが陥りがちなSF的想像力とはまた異なるAI像が生まれるのではないかと答えます。これを受けアドバイザーの原さんは「CCBTの作品と『xoxo-skeleton』を対で見てみたい」と希望を述べ、技術開発にとどまらないアートとしての可能性に期待を寄せます。

これまでの社会はテクノロジーへの憧れが技術革新を促し、時代を牽引してきました。その行きつく先に登場したのがAIです。こうした時代にあって、私たちは未来に憧れが持てるのでしょうか。岸さんは「そんな今だからこそ、未来ついて考えることが大事なのではないか」と述べます。そのスケールの大きな問いは、この育成支援事業を通じてどのように具現化されるのでしょうか。

→NEXT STEP

ウェアラブルデバイスのプロトタイプを完成させる