第8回文化庁メディア芸術祭にて『Global Bearing』がアート部門優秀賞を受賞、第9回と第13回でも審査委員会推薦作品に作品が選出されている平川紀道さん。今回採択された企画『高次元空間(非ユークリッド空間を含む)における可視化に依らない作品制作』(仮)では、アートにとって未踏の地であり続ける高次元空間において、算術とコンピュータによってもたらされる表現の可能性を探ります。

平川さんのアドバイサーを務めるのは、編集者/クリエイティブディレクターの伊藤ガビン氏と、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] 主任学芸員の畠中実氏です。

研究者達との交流で得たもの

平川紀道(以下、平川):僕は今、文科省の定める世界トップレベル研究拠点であり、数学と物理の連携によって宇宙の謎を解き明かそうとするKavli IPMU(数物連携宇宙研究機構)へのレジデンスプログラムを受けています。7月にすでに2週間ほど滞在して、次は9月にも滞在する予定です。そこで天文学、実験物理、理論物理、数学などの分野の研究者との交流で得たものを用いた新作を作ろうとしています。

具体的な作品として想定しているのが、一つの可能性は「高次元による美の探求としての高次元彫刻」です。例えば6次元の各軸をx,y,z,u,v,wとすると、xyz空間において美しいAの彫刻作品でありながらも、uvw空間においても別の美しいBの彫刻作品であるということも考えられます。このような立体は本当に美しいと言えるのかという話です。また、それを彫刻と言って良いのか。我々が知覚する3次元空間で見たときにどう感じるかをテーマにした作品です。

もうひとつの想定では、画像データを、X,Y,R,G,Bの5つの数値で表現出来る5次元空間内の点として捉え、画像データ自体を5次元の立体として空間で回転することで、画像データの違う側面を見ることができるというアイディアがあります。

伊藤ガビン(以下、伊藤):そのKavli IPMUでのレジデンスでは具体的にどんなことをしたんですか?

平川:Kavli IPMUでは数学と物理、天文学それぞれの研究者による連携がひとつの目的なんですが、実際は、ほとんどの時間は分野毎にコミュニティが分かれている印象があります。この施設の面白いところは、毎日午後3時に施設の真ん中のラウンジスペースで全員参加のティータイムがあることで、その時間に研究者たちと交流ができます。

そもそもこのレジデンスは、僕のような部外者である美術家による刺激によって活発な交流を促すという側面もあります。「アーティスト」というだけで身構えられてしまって作品のコアな話までできないことも多かったり、抽象的な話を理解されづらいところがあったりしますが、特に数学の研究者などは、話の筋に、前提に基づいたロジカルな整合性がありさえすれば、その意味などといったことは問題にならないようで、ちょっと突飛だと思ってしまうような質問や指摘を受けることもあり刺激的です。

数学(超弦理論)の研究者の話が印象的だったのですが、彼らにとって次元を上げてみることは普通のことのようで、「これは3次元だと辻褄が合わないけど4次元だと説明がつく。だからとりあえず次元を上げて考えてみようか」とか、僕のように「画像を5次元の点の集合と考えると5次元空間で画像を回転することができる」いうようなアプローチに違和感がないどころか、普通すぎて物足りないようです。研究で高次元のデータを扱っていると、高次元空間内での形状が見えてくることもあるらしく、科学者っぽくないかもしれませんが「心の目で見る」ような特殊な感覚があるみたいです。しかし心の目で見たものを2次元へのビジュアライズとか3次元造形にするだけで、高次元の持つ豊かな情報からぐっと簡略化された低次元な話になってしまうので、そこに面白い成果はないというのが研究者の感覚みたいです。可視化することで情報が失われる、という言葉が印象に残りました。

高次元をどう表現すれば伝わるのか

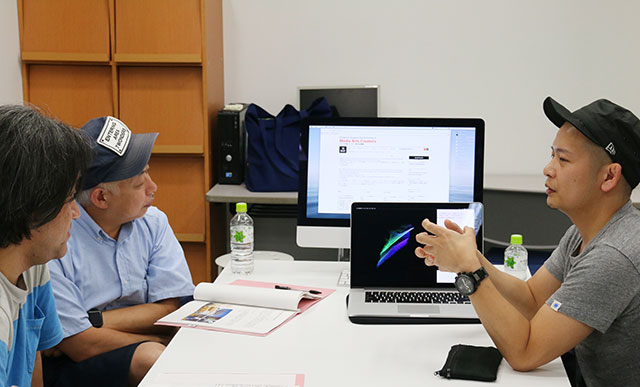

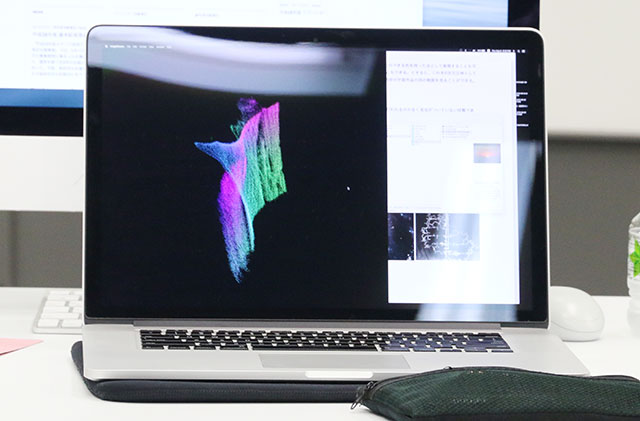

―ここでサンプルコードで作った映像を見せて下さいました。

平川:まずは手を動かさなければということで、jpg画像を5次元で回転させるプログラムを作って映像化してみました。このプログラムでは画像のxy軸の位置情報以外にRGBの3色の情報を座標に割り当てています。プログラム上で行われているのは回転運動なので、画像がもつ元の点同士の相対的な位置関係はなんら変わらないので、回転して最初の視点に戻ってきた時の情報は同じです。

伊藤:結局のところは、どういうアウトプットにするのかが問題ですね。

平川:秋には研究成果を発表する機会もあるので、まず平面作品を5次元や6次元の立体として捉えて回転させて映像として投影してみることを試します。映像インスタレーションとしてのプランはたくさん高次元のデータを触ってみながら考えるしかないですね。

畠中実(以下、畠中):映像インスタレーション化するとしても、ただのビジュアライゼーションみたいにならないようにしたいです。高次元空間でないと表現できないものはありますか?

平川:例えば、かつてキュビズムは次元を増やすことを試みた表現だと思います。それからずっと表現においての次元が増えてないのですが、コンピューターであれば次元を増やす可能性があると思っています。

畠中:キュビズムでやられたことは、ひとつのモチーフに対する多視点によって次元を増やしたってことですね。コンピューターを用いることでその多視点をいっぺんに視覚化できると良いですね。

伊藤:フラクタルが最初に出てきた時は、誰しもが驚いたと思います。今回の高次元研究でも得たものを入れていくと新しいものができて良いと思います。例えば、RGBを座標として扱ったとしても、観客に見せるっていう段階で「どう見せるか」っていう作家側の意図がどうしても出てきちゃうよね。それでかっこよく見えてしまうのがどうなんだろう。変換のアルゴリズムを考えるときに、どういう態度でいくかだと思います。

誰が見ても美しいものと、意味のないもの

平川:画像を5次元で回転させる時に考えていることは「美の定量化」についてです。画素同士の相対的な関係が保存されているのだとすれば、元々の画像にあった「何か美的なもの」が保存されているのではないか。

だとすれば、それが「美の定量化」を考える上での足がかりになると思っています。ただ美とは何か、という話になると、「誰が見ても綺麗」という定義はとても怪しくて、今回サンプル画像で普通の夕日の画像を選んだのは「誰が見ても一般的に美しいとされるもの」を意味するところで選びました。

伊藤:夕日みたいに誰が見ても美しいというものと、逆に誰が見ても意味のないものを選んでみるとか良いかもしれません。クロード・モネの『積みわら』のように。あの作品って特に意味のないものをモチーフにしたわけですよね。

畠中:そうですね、『積みわら』はなんでもない景色を、時間の切り方で見え方が変わることを示したわけだから、今回平川くんはそれと同じようなことをやっている気がする。次元を変えたり視点を変えたりして、いろいろ実験してみることで気づきがあるのではと思います。同じ対象物の次元を変えるのは印象派の絵画の始まりと似たようなところを感じます。

プログラマーとしての表現と美術家としての表現

畠中:平川くんは今、映像や立体にすることが「失われる情報が多いから無駄だ」と言われてしまう環境にいると思うけど、そんな彼らにビジュアライズされた成果をしつこく見せて、どう感じるかを聞いてみたいですね。最終的に作品を見せる相手は鑑賞者だから、ビジュアライズすることで問題ないと思います。例えば池田亮司さんは10Mや100Mとスケールの大きな作品にすることでまず驚きを与えています。そこが研究者じゃなくてアーティストなんだと思います。多次元での美しさという一部の人にしか見えていないものを、平川くんが咀嚼して、うまく鑑賞者と繋いであげると良いですね。

伊藤:テクノロジーを知っているもの同士の共通の認識があったりする中で、スケールによってその伝わり方を変えることもできる。表現対象とお客さんとの間でどう伝えるかがアーティストの役割だと思います。

平川:高次元の話をどう伝えるかですが、伝達という意味ではビジュアルで見せるより小話で話をする方がはるかに伝わるし面白いんです。ただ僕はプログラマーなので、高次元の話に歩み寄れる気がします。

畠中:そこを目指すのは良いと思いますが、ストイックになりすぎる必要もないですね。

伊藤:インスタレーションにするときにアーティストが判断することがたくさんあるわけで、いつもの平川節のクールな感じじゃなくて、今回はどんどん下品に壊してほしいです。今日みたいに僕ら二人がアドバイスする機会があるので思いっきり遊んでもらいたいです。僕ら二人のせいにしてもらっても良いと思うから。(笑)

さっき言っていたように普段の平川くんのポジションはプログラマーだけど、東大の研究施設の中では美術家なんだから、今回は美術家ポジションで作品を作ったらいいかもしれません。

平川:そうなんですよね、研究施設の中ではアート代表みたいになっちゃっていて。いろいろ美術のことを聞かれるんですけど、美術史とかは詳しくないんでうまく答えられないんですよ。(笑)

畠中:作品に落とし込んじゃうと普通になってしまうことがありますよね。いろいろ試してみて、自分だけの芸術理論を描いてみるのもありだと思います。

平川:今まで持っている価値観を変えて、何か違うものを見つけれればと思います。

―次回の中間面談では2回目のレジデンスを終えて、得た内容が報告される予定です。