2024年11月初旬に行われた第11回新千歳空港国際アニメーション映画祭との連携として、文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業の過去採択クリエイターとアドバイザーを招いたトークイベントを開催しました。参加者は、アートワークからミュージックビデオまで数多く手がける過年度採択クリエイターの大西景太さんと橋本麦さん、事業アドバイザーのモンノカヅエさん、モデレーションを務めた事前選考員の田中大裕さんの4名。議論が盛り上がり、コミッションワークとプライベートワークの違いや、クライアントと助成金という異なったファンディングにおける制作についてまで話が広がりました。

大西景太、橋本麦の仕事とスタイル

田中大裕(以下、田中):はじめに、ゲストの大西さんと橋本さんから 、ご自身の活動についてご紹介いただきます 。

大西景太(以下、大西):ジャンルを問わず音楽を視覚化するアニメーションをつくっています。2019年度の文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業で制作した『Forest and Trees AR』の元となった、2011年の作品『Forest and Trees』をきっかけに、ひとつひとつの音をすべてアニメーション化する方法でミュージックビデオをつくるようになりました。音楽の構造に着目し、曲を細かくパートごとに分析してその音に合うアニメーションを細かく付けると、それを見た人が、動きによって音楽をより理解して聞ける仕組みになっています。コーネリアスの『MIND TRAIN』というミュージックビデオでは、8小節ごとに音が変わっていくのに合わせ、3DCGで作った空間の風景がどんどん変わっていくアニメーションを制作しました。

橋本麦(以下、橋本):僕は、プログラミングや工作など通していろいろなツールを自作しては、それを用いて映像を制作するということを繰り返しています。2021年度の育成支援事業に採択された『Niu』は、映像をつくる際に使用する「ツールをつくるためのライブラリ」をつくろうという入れ子構造のプロジェクトです。そのなかには、僕が5年ほど開発しているデザインツールのプロジェクトファイルや図形情報などを統合的に記述できるプログラミング言語『Glisp』や、最近だとコマ撮りアプリ『Koma』なども含まれています。

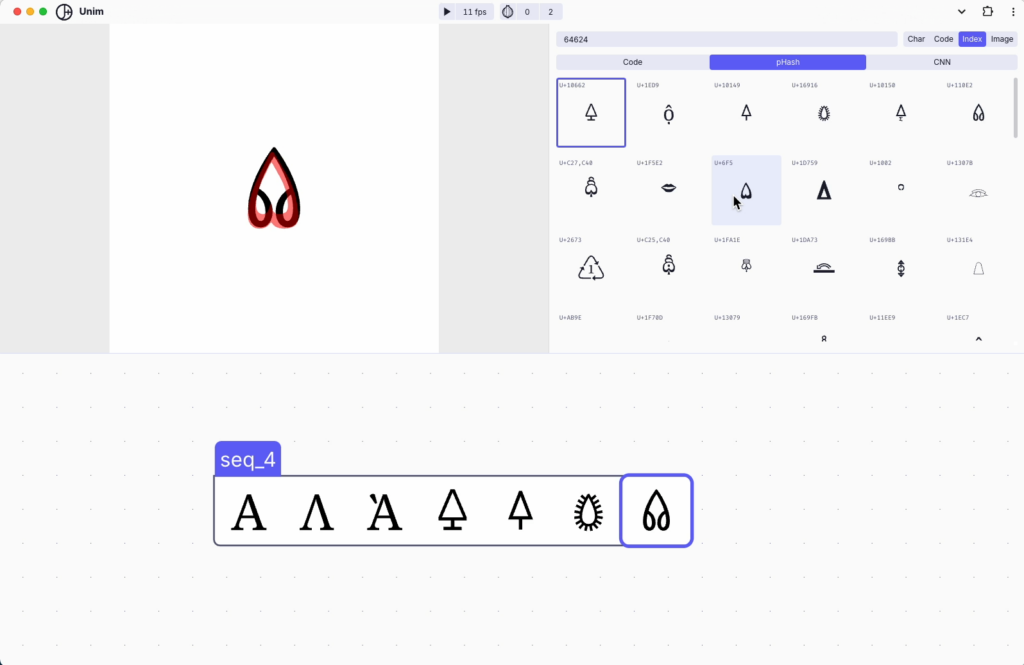

開発したライブラリを組み合わせて、作品ごとにどう実用的な制作ツールをつくっていけるかが課題だったのですが、最近、そのひとつの例として、文字アニメを作るための専用のアプリ『Unim』を、AI研究者/アーティストの徳井直生さんと開発しました。

モンノカヅエ(以下、モンノ):いつも橋本さんのSNSを拝見しています。橋本さんのテクノロジーやソフトウェアとの向き合い方に共感する部分が多く、特に、創作におけるツールの影響についての考え方には刺激を受けました。また、CNCや3Dプリンタは私たちも活用しており(*1)、研究内容にとても興味があります。

コミッションワークと制作

田中:このトークプログラムは「ミュージックビデオとアニメーションの接合点」というテーマが設定されています。大西さんと橋本さんに、プライベートワークとコミッションによるミュージックビデオの関係をどのように捉えているのか、違いはあるのか、あるいは結構共通しているのかをお聞きしたいです。

大西:重なる部分もあるのですが、コミッションワークといってもかなり自分の作風に近い仕事をいただいているので、こちらから提案できることも多いです。ただ、やはり音楽が先にあって、それをビジュアル化してください、というようなことですから、それは制約がありますね。プライベートワークはすべて自分でいちからつくりますから、音とアニメーションをどうやって合わせようかということから始め、パーツをつくり、組み立てたときに音楽になるのかまでを含めて制作するので、そこはまったく違います。

橋本:2019年以降、ほとんど仕事らしい仕事をしていなくて、だから比較する以前に比較するものがないという状況ではあるのですが……。僕の場合は技術的なことへの興味や好奇心から制作に入ることが多いので、クライアントが求めるトーンや世界観、メッセージとコンフリクトを起こしがちです。それもあり、クライアントワークと個人制作は完璧に分かれているのが正直なところで、悩んでいます。大西さんは「こういうことができます」というスタイルを確立されている方だと思うので、それをどういうふうにして統合しているのかを聞いてみたいと思っています。

大西:それについては別に何の努力もしていません(笑)。橋本さんと近いところがあって、自分が好きでもないものを伝えるための創作はやっぱりできないんですよね。腹が立ってきちゃって(笑)。自分が好きな音楽だから、それをコミッションワークとして制作できるということだと思います。

私からも質問で、橋本さんがどうやって生計を立てているかを伺いたいです。日本では助成も少ないですし、作家性が強くて、かつアートマーケットと繋がっていない場合は、どのような生き方があり得るのかなというところは、後世の人のためにも知りたいところです(笑)。

橋本:生活は成立してないですね。繰り返しになりますが、悩んでいます(笑)。

ミュージックビデオというメディア

田中:映画祭や展覧会は、それを目当てに来る人にターゲティングして作品を届けるわけですけれども、ミュージックビデオは良くも悪くも不特定多数に届くというのが特色だと思います。その違いについてどう考えますか。

大西:私の仕事は翻訳的な部分があって、完全に自分のものではない代わりに多くの人に届けられますが、表現とはそれだけではないんですよね。先ほども、映画祭のインターナショナルコンペティションを見てすこし反省しました。個人的な興味を突き詰めた先にある表現があったからです。届けることよりも、よりパーソナルな表現にトライしていこうと思いました。

橋本:ミュージックビデオをつくる人は、あまりミュージックの話をしないことが多いと感じています。大西さんほど、音楽の話や音の話をしている方がほとんどいない。大瀧詠一のミュージックビデオ(*2)など、その音楽ジャンルの文化的なコンテクストを掘り下げるところから制作に入る方は、「自分の内面にあるものをひねり出してやるぜ」的な方に比べて、希少性が高いと思います。そういった意味で、大西さんは教授としても先達としても、僕らの規範になってくださっていると思っています。

橋本:モンノさんは展覧会や映画祭などを数多く経験していると思うのですが、そのあたりの実感はありますでしょうか。

モンノ:ミュージックビデオに関しては、ミュージシャンのファンや特定の層の方が主に視聴するため、ファンの方がどう感じるかをアーティストとよく話し合っています。

美術館の展覧会では、私の活動の軸はコミュニティアートにあるため、参加者と一緒に録音を行い、音楽をゼロから制作することもあります。

助成金とコミッションの違い

田中:このプログラムは、文化庁による育成支援事業の紹介を兼ねています。育成支援事業というのは要するに、公的な助成金による補助が行われる制作ですね。一方で、ミュージックビデオはクライアントが制作費を出します。資金調達の方法が異なる点が、助成金による制作とミュージックビデオの違いという捉え方もできると思います。助成金とコミッションの違い、あるいは重なり合う部分について、どのようにお考えですか。

大西:本来は助成金をもらって終わりということではなく、それが自分のプロジェクトとして走っていける状態になることがベストでしょうから、コミッションワークと違う経済圏が発生するようにしないといけないと思います。

橋本:公的なシステムを用いて助成するプロジェクトは、作品の面白さがすぐに伝わるような「映える」プロジェクトではないものも拾い上げるよう機能すべきだと思っています。作品が完成した瞬間にしか予算が下りないプロジェクトもたくさんあります。僕は、プレゼンテーションの仕方やスライドのつくり込みである程度キャッチーに見せられる方だと思うのですが、そうではない、もっと地味だけれど光るアイデアを持っているプロジェクトに対して、公的なシステムがどのようにスポットを当てていくのかが気になっています。文化庁はそこをいい意味で受け入れてくれていると思っています。また、いかにして自分を売り込むかというアーティストの話だけではなく、そういう人たちが伝えようとしているものをいかに拾い上げるかという、見出す側の啓発も同時に必要だと思っています。

モンノ:選考の基準としては、多くの応募作品の中から、これまでに見たことがない作品はもちろん、既存の表現であっても、先行研究がしっかりと行われ、批評性や新規性を持つものや、今後5年、10年先にも残り、さらに発展していく可能性のある作品を選びたいと個人的には考えています。将来的に新たな展開や進化が期待できる作品を重視しており、その点では、先ほどの橋本さんのお話とも共通する部分があります。

田中:最後に一言ずつご感想をいただいて、このトークプログラムを締められたらと思います。

大西:今の話の続きのようになりますが、役に立つものや、商売になるものばかりに助成するのではなく、基礎研究的な部分をこのメディア芸術クリエイター育成支援事業が担っていると、みなさんの話を聞いて思いました。クリエイターとしては非常にありがたいし、大事だと思った次第です。

橋本:大西さんと本当に同じ意見です。例えば電磁誘導も、それが発明されたときにはどう役に立つかわからなかった。それが発電に使われたり、アルミニウムを作るのに使われたり。いつか何かになるかもしれない、その可能性の文化版が多分世の中にはたくさんあって、そういったものを拾い上げる土壌として、こういった事業が機能してくれることを切に願っています。

※1 クリエイティブ・デュオTOCHKAとしての作品『Ka-Ta-Ka-Ta』は、本体の一部を3Dプリンタを使って制作している。 https://www.osakac.ac.jp/news/2016/935

※2 大滝詠一の1975年の曲 “ロックンロールマーチ” のミュージックビデオ。ニューオリンズの葬送行進に使われる「セカンドライン」というリズムが使用されており、大瀧詠一を悼む意味も込めた葬送行進曲としてこの曲をMV化した。 https://www.keitaonishi.com/r-r-march

プロフィール

大西景太

映像作家。1980年、鎌倉市生まれ。音楽の構造や音の質感をアニメーションで表現する手法を用いて、ミュージックビデオや映像インスタレーション作品などを制作する。また CM、コンセプトムービー、モーションロゴなどの広告表現や、TVコンテンツ制作にも携わる。2023年より法政大学デザイン工学部システムデザイン学科教授。第16回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門新人賞受賞。

https://www.keitaonishi.com

橋本麦

映像作家、ビジュアル・アーティスト、ツール開発者。実験映像やハッカー文化に影響を受け、CGIからコマ撮りアニメーション、ハードウェア、インタラクティブ作品まで多岐に渡って個人で制作を続けてきた。さまざまな表現手法の実験の積み重ねにより、多様な視覚表象のスタイルを模索している。第19回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門新人賞受賞。

https://baku89.com

モンノカヅエ

映像作家/XRクリエイター/TOCHKA。クリエイティブ・デュオTOCHKAの一人として、2005年よりコマ撮りと長時間露光撮影でアニメーションを描く「ピカピカ」の技法を編み出す。長時間露光写真とストップモーション・アニメーションの手法を組み合わせ、ペンライトを使って空中に線を描くことでアニメーションをつくることを可能にした。アニメーション映画祭から現代アート、コミュニティアートの分野で幅広く活動している。

https://sites.google.com/tochka.nl/index

田中大裕

アニメーション研究者。短編アニメーション専門Webメディア「tampen.jp」編集長。「新千歳空港国際アニメーション映画祭」プログラムアドバイザー、コンペティション各部門選考委員。「毎日映画コンクール」アニメーション部門(「大藤信郎賞」)選考委員。その他、独立系アニメーションの配給・上映、イベント企画・運営、執筆、講演など、その活動は多岐にわたる。

http://tampen.jp

イベント概要

トークイベント「ミュージックビデオとアニメーションの接合点」(新千歳空港国際アニメーション映画祭 連携企画)

日程:2024年11月2日(日)

会場:新千歳空港 オアシスパーク

(北海道千歳市美々987-22 国内線旅客ターミナルビル4階)

https://creators.j-mediaarts.bunka.go.jp/news/16144

登壇者:

・モンノカヅエ(映像作家/令和5・6年度本事業アドバイザー)

・田中大裕(アニメーション研究者/令和6年度本事業事前選考員)

・大西景太(映像作家/令和元年度本事業採択クリエイター)

・橋本麦(映像作家/ツール開発者/令和3年度本事業採択クリエイター)

主催:新千歳空港国際アニメーション映画祭実行委員会

後援:文化庁