スタジオ石が進めているプロジェクト『ZOKU』の第一弾である“stillhualian”。「地方性」をテーマに国境を越えたスケールで取り組まれている同プロジェクトの最終面談は、現地で行われた取材報告を中心に行われました。数多くの素材をどうまとめるのか。大まかな構想が語られつつも、アドバイザーからは原住民の社会的立ち位置をどう見せるのか、あるいは連帯や継承といったテーマをどのように整理するのかといったアドバイスが送られました。

アドバイザー:米光一成(ゲーム作家)/若見ありさ(アニメーション作家/東京造形大学准教授)

最終面談:2025年1月16日(木)

ローカリズムが継承してきた伝統と連帯をどう表現するか

台湾での取材報告

ヒップホップグループ・stillichimiyaのMVを担当するMr.麿さんとMMMさんによるクルー内の映像ユニット、スタジオ石は現在、プロジェクト『ZOKU』の第一弾として“stillhualian”に取り組んでいます。台湾の原住民文化をヒップホップアーティストたちのドキュメンタリー映像を通じて「地方性」や山梨を拠点に活動するstillichimiyaとのつながりを見出す国境を超えたプロジェクトの進捗が、まず企画・製作を共同で担う小幡あゆみさんから報告されます。

「ドキュメンタリー制作では、台湾原住民の音楽レコードなどを収集するアメリカ人・エリックさんへのインタビューや、メインで取り上げるアミ族出身のラッパー、Hengjones大亨さんのスタジオ取材、Cornerのライブ撮影を実施しました。また現地での取材協力をしてもらっているアイさんは80年代のバブル期の日本で行われた原住民のショーで出稼ぎをしていたことで日本語を習得した経歴を持っており、彼女への取材も行いました」。

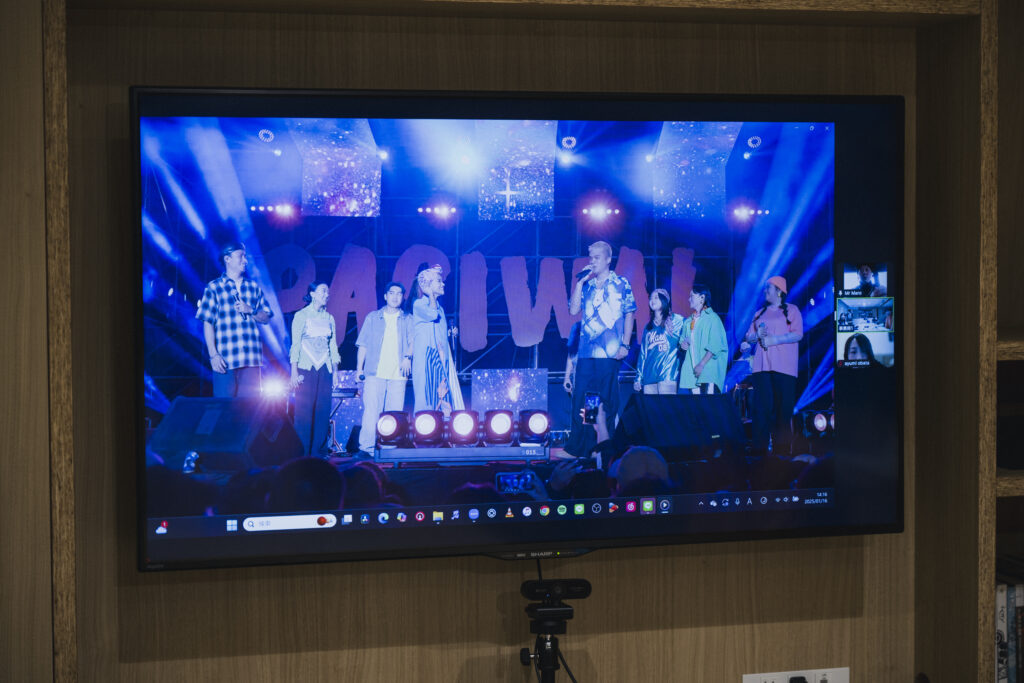

続いて台湾で取材を続けているMr.麿さんから、撮影された映像を共有しながら現地での出来事や出会いについてプレゼンが行われます。「昨年11月には原住民族最大の音楽フェスであるTaiwan PASIWALI Festivalの撮影を行いました。アミ族の最大集落である太巴塱(タパロン)にも行き、台湾の原住民のテレビ番組に取り上げられ、2021年にレゲエ歌手やトラックメーカーと組んでアルバムを出した85歳の女性歌手にもインタビューができました。台湾では原住民音楽をポップスに取り入れることが盛んで、原住民音楽のソフトを取り扱うレコード店に取材に行った際には、そうした流れをつくったシンガー、阿爆のお母さんの音楽を流してくれました」。これに補足する形で小幡さんは、「台湾の原住民は文化や言語を何度も奪われた過去がある。しかし、阿爆さんをはじめとする若い世代は、それを自分たちのものとして取り戻そうとしているので、そういったことを伝えたい」と述べます。

楽曲制作と映像作品の構成について

stillichimiyaとCornerの共同制作についても、具体的に進んでいることがMr.麿さんから明かされました。「Cornerとのコラボレーションでは山梨の民謡『粘土節』をサンプリングしたトラックを制作し、『手をつなぐ』というテーマでラップを書いてもらう予定です。このテーマは、原住民が祭りで輪になって踊り、手をつなぐ伝統に着想を得ました。また手をつなぐ行為は、年長者から行われるそうで、世代を超えた原住民の知識や感覚の伝承を象徴しています」。

こうした取材をもとに編集が進められているドキュメンタリー映像は、どのような構成が予定されているのでしょうか。小幡さんは「まずはHengjones大亨さんを中心に、台湾原住民の音楽の歴史や文化を紹介し、その後Cornerとstillichimiyaが出会って、音楽を一緒につくる」という大まかな流れをイメージしていると教えてくれました。スケジュールとしては2月の成果発表イベントで暫定版をつくり、現地で入手した伝統的な酒の瓶やレコードと一緒に展示をし、5月と8月に原住民の祭りの追加取材を行い年内に完成させ、26年から上映やイベントを企画すると今後の予定についても語られました。

テーマをどのように伝えるか

アドバイザーの若見ありささんはプロジェクトに期待を述べつつも、「原住民の置かれている立場とか生活がにじみ出るようなものになれば、音楽に関心のうすい人でも興味を持てるのではないでしょうか。また、音楽がたくさん流れると思うので、そこの権利関係もクリアしてほしい」とコメントします。それに対して小幡さんは、Cornerのメンバーが工場で働いている様子を撮影する予定であることや、楽曲の使用に関してはクラウドファンディングを実施して資金を調達したいと応答します。

同じくアドバイザーの米光一成さんからは「手をつなぐ」という制作中の楽曲テーマに絡めながら、「手をつなぐことは人種や地域を超えていくという意味もある一方、台湾の祭りでは年長者から手をつなぐということはそこに継承的な時間軸も含まれるので、連帯と継承という2つの軸をどう整理するかがカギになるでしょう」とアドバイスが送られました。Mr.麿さんはそれに応じる形で、映像の構成を工夫して、うまく2つの軸が交差するポイントをつくりたいと述べました。

面談の終わり際には同時並行して執筆されているという論文についてや、台湾の原住民ヒップホップシーンにLGBTQ+を自認する人が多いことについて、原住民のそもそもの多様性が影響しているのではないかといった現在進行形かつ発展的な話題についても話され、中身のあるディスカッションが展開されました。

TO BE CONTINUED…

取材と編集を行って暫定版のドキュメンタリー映像を完成させる。2025年内に映像を完成させ、上映やイベントの準備を進める