令和6(2024)年度の成果発表イベント「ENCOUNTERS」には過去に採択を受けた6組のクリエイターも参加し、採択後も継続する活動やアップデートした作品を展示しました。本稿では、会期中会場にて行われた過年度採択クリエイターによる座談会をレポートします。参加者は平成30(2018)年度採択クリエイター、最後の手段から有坂亜由夢さん、令和4(2022)年度採択クリエイターの藤倉麻子+大村高広さん、早川翔人さんの3組4名です。

支援を受けたプロジェクトのその後や、アドバイザーとの面談で印象に残っていることなど、思い思いに語っていただきました。

座談会実施日:2025年2月23日

―それぞれの活動と、採択を受けたプロジェクトについてご紹介いただけますか。

採択後、6年を経てついに出版 最後の手段『あたらしいくに』

有坂亜由夢(以下、有坂):最後の手段は、映像作品を中心に制作する3人組のアーティストユニットです。皆、東京藝術大学の先端芸術表現科出身で、学部卒業後、私は大学院へ進学したのですが、皆で制作を続けるために共同アトリエを借りました。そこで「これが最後の手段だね」と言って制作をはじめたのが、この名前で活動することになったきっかけです。「最後」というほど切羽詰まった気持ちでいたわけではないのですが(笑)。

ずっと映像作品を制作していましたが、マンガを描いてみたい気持ちがあり、そのモチベーションを高めるためにこの支援事業に応募したのが『あたらしいくに』でした。制作は2015年頃から始めていましたが、2018年の採択時は、まだ大まかな構成が決まって、1、2話を描いた程度でした。

映像作品も併せてつくろうとしていたのですが、同時進行は不可能に近いということがわかったので、まずはマンガを10話完成させることにしました。それだけでもすごく時間がかかりましたね。支援期間後は国内のマンガの情報サイト「マンバ」に作品を掲載するなど、つくりながら発表もしました。アメリカでの出版の話が持ち上がり英語版をつくったこともありましたが、紆余曲折の末、結局自分たちで出版することになり、実は昨年ようやく本として出版できたのです。『えんちゃんち』というタイトルで、今回の成果発表イベントには本や原画、マンガをもとにした映像作品を展示しました。

さらにまた今度、ウェブ連載がはじまります。今はその連載のために、新たにページを増やしているところです。綱渡りをしながら少しずつ進んでいて、やがて10年続くプロジェクトになります。

共同制作の軸となったプロジェクト 藤倉麻子+大村高広『記憶の庭』

大村高広(以下、大村):有坂さんのお話を聞いて勇気が湧きました。僕らが支援を受けた『記憶の庭』というプロジェクトも、その後も継続中で完成はしていません。かつ、今本をつくろうとしているのです。

僕は建築設計が専門で、藤倉は主に映像を用いたインスタレーションなどを制作するアーティストです。『記憶の庭』は、空き家を3DCG上のフィクショナルなフィールドでリノベーションし、それを現実にフィードバックしていくという、互いの専門性を掛け合わせたようなプロジェクトですが、2022年にリサーチと書籍制作を支援していただきました。今年(2025年)、ヴェネチアビエンナーレ国際建築展に参加するのですが、そこにつながるような私たちの最初の共同プロジェクトがこのプロジェクトです。このとき「とりあえずやってみよう」と動いてみたことで、協働のひとつの方向性が見えました。

藤倉麻子(以下、藤倉):リサーチを通して庭の概念を独自に整理し見出し、大村は実際の建築の改修に、私は映像制作にフィードバックしていく。その第一段階として映像を制作し、成果発表で展示しました。支援期間を終えて一年後、またひとつ映像と実際の建物の改修計画のようなものをつくりアップデートして、そしてさらに一年後の今、一旦本にまとめようとしているところです。

大村:プロジェクトの最終的なゴールは本をつくることではなく、実際に建物を改修すること。完成はさらに先です。

チーム制作を経験し、一つの作品に長く向き合う 早川翔人『BOX SEAT』

早川翔人(以下、早川):僕が支援を受けた『BOX SEAT』は、映像を見ている観客の表情がコマンドとなって、映像の内容が遷移していく、アーケードゲームのような作品です。支援期間中にたどり着いたのは、クローズドなテスト展示を開催するところまででした。システムのデバッグを兼ねて、ベータ版を体験してもらう招待制の展示を行ったのです。

その後、正式な初展示をどこで行うといいか考えていたのですが、2024年、「ATAMI ART GRANT 2024」の公募に通り、11月に展示しました。多くの方に見ていただいて、今後の広がりが見えてきているところです。

過去の作品はどれも、半年程度で制作して展示したら終わりでしたが、この作品はバージョンを少しずつアップデートしていくようなつくり方ができています。一つの作品に向き合い続けることで、少しずつ体験の質が上げられている気がします。

以前は自分ができることの範囲内でつくることが多かったですが、それは単純に、予算がなかったからです。支援によって予算を立てることができて、自分の専門外のことは気兼ねなく人に依頼できました。例えばゲームの筐体にあたる部分の設計は建築家に依頼し、表情の一つひとつに当てた音の制作は作曲家にお願いしました。加えて、この作品は表情検知が重要なのですが、既存のソフトウェアは基本的に西洋人の顔をサンプルにしているので、いわゆる「微表情」と言われる日本人やアジア人の表情を検知する精度はあまり高くありません。表情検知に詳しい人にも協力をお願いしました。

これまでに培った人脈を生かして初めてチームを組織して、一つのものに結実させられたのはよかったですね。

金銭的な支援によって「ちゃんと」人を巻き込むことができる

―予算額はプロジェクトごとに異なると思いますが、どのように活用されましたか。

有坂:私たちは100万円ほどの予算をいただいて、ほぼ人件費に充てました。自分たちだけではできることに限界がありますが、普段は対価をちゃんと払うことは難しい。この機会にと、協力いただいた人にしっかりお支払いをしましたね。あとは資料購入や紙、ペンなどの資材費に使いました。予算があるというのは心の支えにもなりました。

大村:僕たちも100万円くらいでした。主にリサーチのための旅費や交通費、資料代、本やロゴのデザイン費などに充てました。本の制作作業は今も継続していますが、支援期間中に大枠の方向性を出してもらったのです。本を出す想定で支援いただいたので、ちゃんとかたちにして世に出さないといけないなと思っています。

早川:僕は300万円の予算をいただいて、筐体の制作費や人件費、あとはテスト展示の実施に充てました。『BOX SEAT』は映像とLEDパネル、客席に仕込んだバスシェイカー(振動ユニット)などが同期しているのですが、筐体の設計を含め、さまざまな要素をどう連携させるかを考える必要がありましたし、そこに特に費用がかかりましたね。

ポジティブに面白がってくれるアドバイザー

―この支援事業の特徴として、アドバイザーとの面談がありますが、印象に残っていることはありますか。

有坂:私たちのアドバイザーはしりあがり寿さんと和田敏克さんでした。私はしりあがり寿さんが大好きで、彼に見てもらいたくて応募したくらいです。無事、担当アドバイザーになっていただけて、作品を見てもらって応援してもらえるという、それだけでも自分のモチベーションや自信になりました。

和田さんにはアニメーション作家としての視点からさまざまなアドバイスをいただきました。私自身映像制作をしているので、何かが爆発して破片が飛び散る瞬間の映像を一時停止したようなシーンなど、マンガにも映像っぽいシーンが多いんです。そういったシーンや描き方について、和田さんとお話ししたのを覚えています。

お二人とも、とにかくニコニコして応援してくださっていた印象が強いですね。とてもポジティブな意見をくださって、それだけで心強かったです。

―藤倉さん+大村さんと早川さんは、どちらもタナカカツキさん、山川冬樹さんのペアがアドバイザーでした。

大村:印象に残っているのは、タナカさんのアクアリウムの話です。タナカさんは本も出されているくらいアクアリウムに詳しく、その視点から箱庭的なものをどうつくるかというお話をしていただきました。

藤倉:庭のプランを練るにあたってタナカさんから助言いただいたことが印象に残っています。ビジュアル先行で理想の庭をまずつくるという考え方です。現実的に無理のある植生かもしれないけど、仮想空間でのプランニングにおいては可能だし、それが新たな映像表現や、実際の庭の制作との行き来という可能性をもたらすかもしれないと。

大村:その考え方が、その後の『記憶の庭』の骨格になりました。プロジェクトのかたちは採択当初から決めていたわけではなく、支援期間中ずっと相談していました。最終的に見つかった方法で、支援期間後も継続して取り組んでいます。

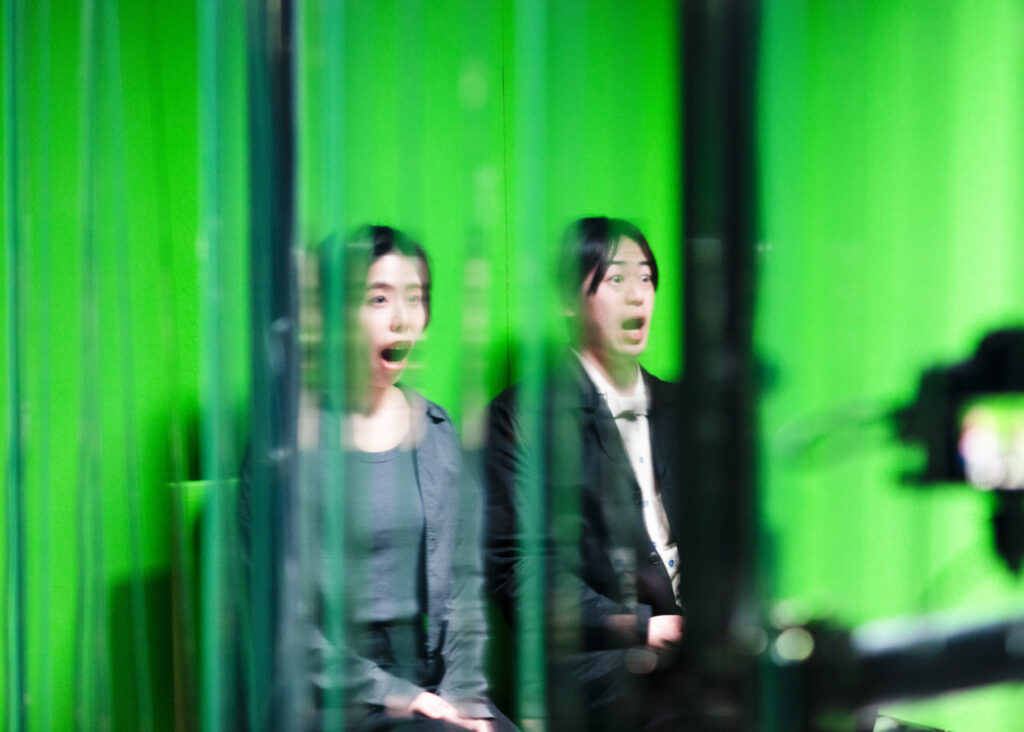

早川:僕がよく覚えているのは、作品を体験するお二人の表情です。中間面談と最終面談で、クロマキーバッグやカメラ、モニターなどを設置して、作品のプロトタイプをお二人に体験してもらったのです。笑ったり怒ったりしながら、面白がってくださいました。

『BOX SEAT』には、体験者が映像の中に入り込んで何かを演じるという演劇的な側面があり、山川さんには演じるという文脈でいろいろなお話をいただきました。また体験にはストーリーも必要だったのですが、僕は脚本を考えるのは得意ではなく、タナカさんからスクリプトのアドバイスをいただきましたね。お2人のおかげで、作品の骨格ができたと思いますし、面談を通して作品がどんどん深まっていきました。僕の過去作には技術を面白がってもらうようなものが多く、『BOX SEAT』も当初は楽しい雰囲気の作品を思い描いていたのですが、面談を重ねるなかでもう少し深みのある、鑑賞者に引っかかりを残すような体験をつくれたらという話になりました。心理学の実験やセラピーのような要素は、その中から生まれたものです。

最終面談で山川さんに言われたのは、もっと不気味に、「悪夢のようなところまで思いっきりやってみたらいい」という言葉です。やりすぎたら戻せばいいのだからと。きっと、自分が遠慮して中途半端な表現にとどまっていたのでしょうね。

終わりを決めなくていい、試行錯誤を人と共有できる場

―改めて、クリエイター育成支援事業に参加してよかった点など、応募を検討しているクリエイターへのメッセージをいただけますか。

早川:僕はこの支援に、大学院のゼミのような役割を求めていました。担当教員と二人三脚のようなスタイルで制作していて、それがとても心地よかったのですが、自分はあまり積極的に外に出て行くような性格でもないので、修了すると制作途中の作品を誰に見せたらいいのかわからなくなったのです。アドバイザーのお2人に見てもらいながら、また組織したチームの人たちからもフィードバックをもらいながら制作できたのが、自分にとって一番よかったことでした。大学から離れて、同じような悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。そういう方におすすめしたいですね。

大村:プロジェクトのとっかかりを支援してもらえたのがとてもよかったです。この支援では、アドバイザーとのやりとりのなかでプロジェクトが変化することも許容してもらえるので、プロジェクトの種のような、まだ明確に定まってないものを試行錯誤することができると思います。

藤倉:発表の場はあるものの、完成を求められるわけではないので、期限を決めずにつくり続けられる。その仕組みがとてもありがたかったですね。「まだやったことはないけど、やってみたい」というプロジェクトがあっても、展示のためにつくるとなると期限が決められている状況でかたちにしなければならず、探求しきれないこともあります。活動を続けていくなかで、長期で取り組めるプロジェクトを始められる機会はとても大事な気がしています。この支援はそういう機会だったなと思います。

有坂:卒業すると作品制作よりも、商業的なMVやCM制作など、生活のための仕事が主になってしまいます。仕事は仕事で好きですし、そこでこそできることもありますが、より自分の核になるようなものをつくるために、作品制作はとても大事です。自分の表現を見つめて深めることができる、この支援によってその機会が得られたことが、私にとってはとても重要でした。

また、支援してもらったことで、最後までやり切らねばという使命感にもつながりました。とても長くかかりましたが、少しずつでも進められたのはこの支援のおかげです。

プロフィール

最後の手段(有坂 亜由夢+おいたま+コハタレン)

「最後の手段」は、2010年に結成した有坂亜由夢、おいたま、コハタレンの3人からなるビデオ制作チーム。手描きのアニメーションと人間や大道具、小道具を使ったコマ撮りアニメーションなどを融合させ、有機的に動かす映像作品などをつくる。MV『やけのはら「RELAXIN’」』で第17回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門新人賞受賞。近年はCG、マンガ、山車も制作する。

https://saigono.info

藤倉 麻子+大村 高広

アーティストの藤倉麻子と建築家の大村高広によるユニット。フィクショナルかつマジカルな想像力を、対話を通 して、現実の都市や建築、インフラ、ロジスティクスへと介入させる。代表的なプロジェクトとして、物流型展覧会 「手前の崖のバンプール」(2022)、ある空き家とその庭を3DCG上で修繕した《記録の庭》(2022-)、生成AIを用いた断片的かつ連続的な認知の構築を試みた《Trans-prompt》(2023)など。

藤倉 麻子:https://www.afujikura.com

大村 高広:https://www.tkhrohmr.com

早川 翔人

ヴィデオアーティスト。東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。オンスクリーンメディアとの関わり方をテーマに制作活動を行う。映像を前にする観客をその出演者として巻き込むことで、観客と映像、あるいは見知らぬ観客同士の間に何らかの不可分な関係性を築こうと試みる。

https://shotohayakawa.org