使われなくなった空き家を彫刻やメディアアートとして作品化する。泉田剛さんの『Texture Displaced 解体による建築的モデルとマテリアルのズレ』は、自らの祖父母の小屋から着想されたプロジェクトです。地方活性化や都市の再開発といった社会的なテーマはもちろん、3Dモデルとしての展開など多様な文脈と接続し得るこの企画について、アドバイザーからはさまざまな可能性が提案されました。その未来に向けて、文字通り建設的な議論が交わされた初回面談をレポートします。

アドバイザー:石橋 素(エンジニア/アーティスト/ライゾマティクス)/織田 笑里(404 Not Found ジェネラルマネージャー/チョコとマシュマロ合同会社代表)

初回面談:2025年9月19日(金)

建築を記憶として継承するために

建築への根源的まなざし

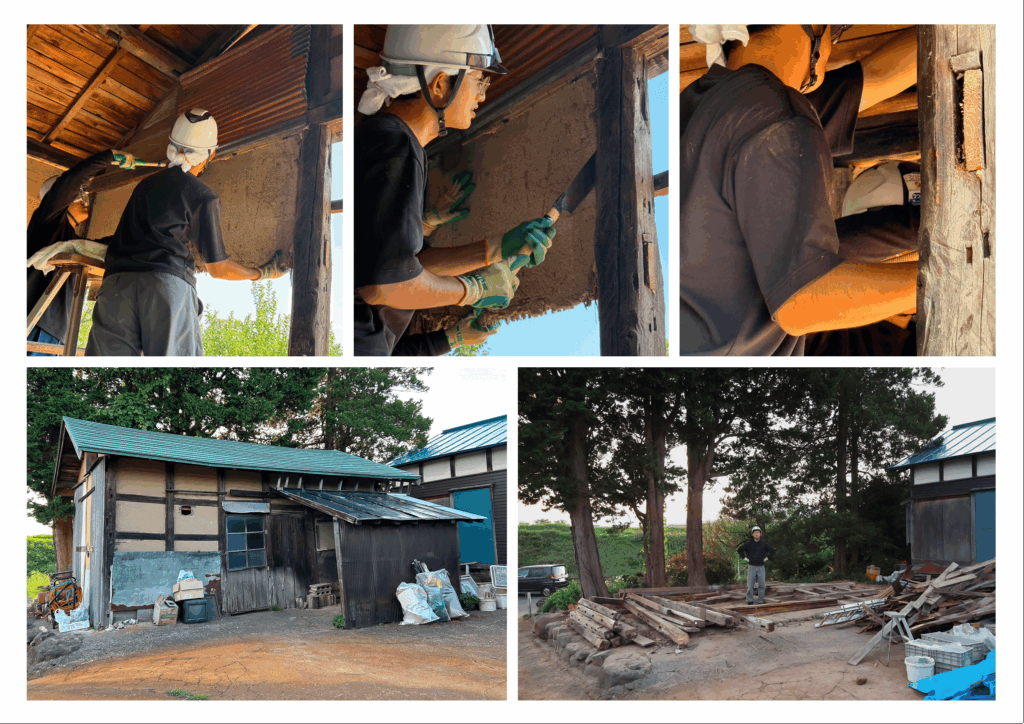

青森県藤崎町の祖父母の小屋をどうにかできないか。泉田さんの企画は、今は使われていない農機具が置かれているその小屋を、ドーム型の建築メディアアートとして再構成する、地方活性化的な文脈も含むプロジェクトです。着想について、泉田さんは次のように話します。

「建築家の隈研吾さんは、先史時代に建てられた単一の巨石記念物であるメンヒルを建築の始まりと言っています。建物の垂直性を根源的に表しているメンヒルをモチーフに、そこにあった歴史や痕跡を、象徴的な『再構築された遺跡』として提示したいと思っています」

小屋の解体は、すでに友人や家族と一緒に進められています。最終的な形については、写真をPhotoshopでコラージュしながらスタディをしている段階です。建築とマテリアルの関係をソフトウェア上で変容させ、それを実現するということもプロジェクトのテーマです。

多様な展開可能性

泉田さんは作品の展開例について、「最初は再構成した彫刻を同じ場所に残して、そこで徐々に朽ちていくようなイメージをしていました。ただ大きなインスタレーションとして制作した後、それを分解して販売したり、ワークショップとして行えるようなパッケージにしたりといった他の展開も考えられるなとも思い、まだ悩んでいます」と助言を求めます。

それに応答する形でアドバイザーの織田笑里さんは、「今回のケースは泉田さんのご親族が所有する敷地内での取り組みなので、その場に残して朽ちていく過程を追うことも自己責任の範囲内でやれます。ただ、その場に作品を置いておくことが難しい場合は、パーツごとに切り出して一部を継承していくというパターンもありだと思います。あるいはフィジカルな形ではなく、デジタルな仮想空間内にその彫刻をアーカイブするという方向も考えられると思います」とバリエーションを提案します。泉田さんはそれらに対し興味深く耳を傾けながら、今回の青森でのプロジェクトに関しては、青森県立美術館のコミュニティギャラリーでの展示を検討していると今後について話してくれました。

持続的なライフワークとして

面談の後半では、この取り組みを長期的なものにするための方策についても話されました。織田さんは地方芸術祭への参加や、オーダーを受け付けながらキャラバン的に全国を回っていくこともありえるのではないかと述べます。

泉田さんもそれに理解を示し、地域の人々と協働し、日本の空き家問題や人口減に対するアクションを行うことでこれまでの建築家像を変えていきたいと将来的な希望を語ります。

また、泉田さんはライフワーク的にこの企画に取り組んでいきたいと考えており「再開発などで建物を取り壊す際、その費用に15%ほど上乗せてもらうことで元の廃材からパブリックアートをつくる仕組みにすれば、ビジネスモデルとしても成立するのではないか」と構想を述べます。

これを受けアドバイザーの石橋素さんは「デベロッパーにも提案できそうですね」と応答。合わせてプロジェクトには潜在的なニーズがあるのではないかとコメントします。それを掘り起こすための最初の機会として、文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業の成果発表イベントを活用してほしいと励ましました。織田さんも成果発表に向けステートメントをつくり、コンセプトをより明確にすると企画の魅力がより際立つのではないか、と話しました。プロジェクトの応用をめぐって有意義な意見が交わされ面談は時間いっぱいとなりました。

→NEXT STEP

解体作業を終了させ、再構成する。美術館や成果発表イベントでの展示方法を検討する