ロマンとシニカルを混ぜ合わせたような作風で、手描きアニメーションを制作する鉄崎凌大さん。大学院で制作した『あしたのさんぽ』は、iPadでの体験を想定した、アニメーションとマンガ、両方の特性を持ち合わせた「スクロールアニメーション」作品です。本プロジェクトを通して、国を問わずより多くの人が体験できるプレゼンテーションの場の創出を目指します。

まずは現状の体験の質向上や、iPad以外への展開について案を練ってきた鉄崎さんですが、その展開方法にはまだ迷いがあるようです。アドバイザーは語学教材への展開をはじめ、本作が持つ多様な可能性を示しながら、一つの作品としての軸を決めることの重要性を説きました。

アドバイザー:さやわか(批評家/マンガ原作者)/モンノカヅエ(映像作家/XRクリエイター/TOCHKA)

初回面談:2025年9月24日(水)

一つの作品に多様な入り口を設ける

展開のアイデア

在学中に制作した『あしたのさんぽ』について、「もう一度じっくりつくり直したい部分がある」と鉄崎さん。例えば操作を説明するチュートリアルの役割をするUIを追加するなど、改善の余地が残されているようです。加えて、現状では本作を体験できるのはiPad向けアプリのみ。「スマートフォンやPCでは見られないため、このままでは波及率が低い」と、異なるプラットフォームやデバイスへも体験を広げるため、6〜7名のチームを編成し展開を検討中と言います。iPad版ではシンプルなスクロール操作で楽しむ作品ですが、PCへの展開にあたっては、よりインタラクティブなゲーム性を持った作品に展開するといったアイデアも出ているとのことですが、その方向性を決めかねている様子です。

言語学習とのマッチング

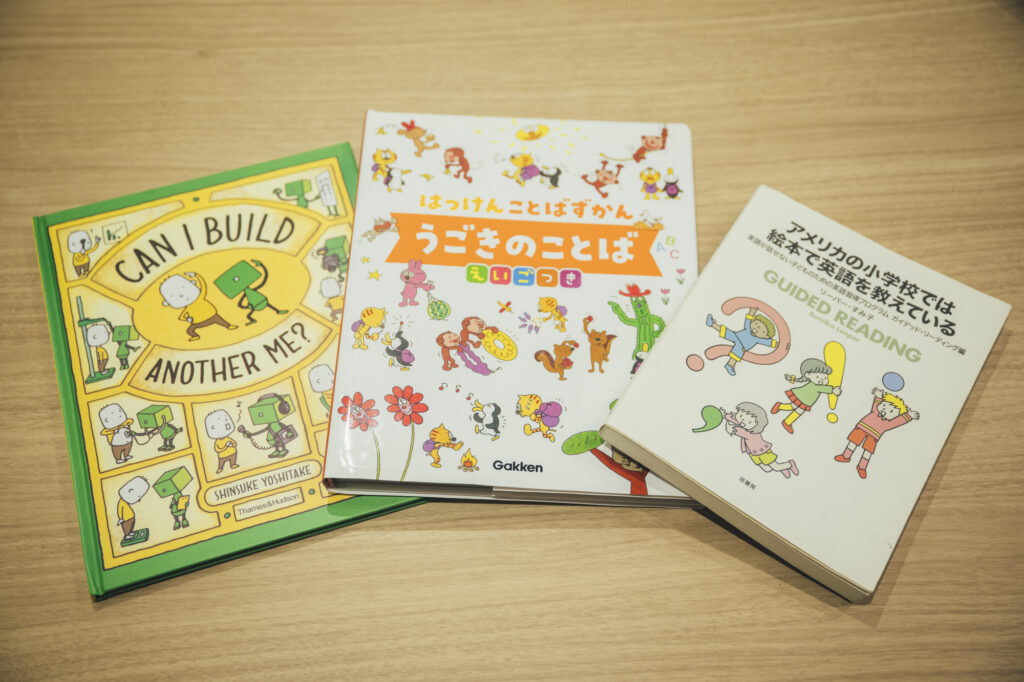

「語学にフォーカスしてみては」と、口火を切ったのはアドバイザーのモンノカヅエさんです。学習マンガが好きで、歴史もマンガで学んだというモンノさん。しかし海外にはそういった媒体があまりなく、オランダで暮らした際には言語を学ぶのに苦労したと言います。「アメリカでは移民は絵本で英語を覚えるそう。タップすると異なる言語に切り替わる機能などを付加して、語学教材の需要とマッチングさせてみてはどうか」と提案。事例として、マンガ作品を通して英語を学ぶアプリ「LANGAKU」などを紹介しました。必要最低限の端的な言葉が散りばめられた『あしたのさんぽ』。小学生などがこの作品を通して英単語を学ぶ姿などは、想像に難しくありません。一方で、「語学に着目するなら、むしろもう少し言葉を増やしてもいい」という意見も出ました。

Tシャツから映画祭まで

鉄崎さんが想定していたのは、異なるOSやデバイスでの視聴でしたが、「派生系として、静止画で出版物をつくるという手もある。絵が魅力的だからTシャツをつくってもいい」とアドバイザーのさやわかさん。そのほかにも、ZINEやゲーム、映画祭やクリエイターズマーケットへの出展など、アドバイザーからはより多様な展開のアイデアが提示されました。モンノさんは、AC部と橋本麦が手がけたインタラクティブなMV「HAPPENING」(group_inou)について、「本来はインタラクティブな仕掛けを持つ作品だが、私が初めて見たのは映画祭だった」と作品との出合いについて振り返り、多様な展開によって作品がより多くの人に届くことを示唆します。

可能性を広げる一方で、さやわかさんが一貫して説いたのは、目的をブレさせないことの重要性です。「今の作品がとてもいい。さまざまな媒体に展開して入り口を増やすにしても、その先では今の作品にたどり着かせてほしい」と話しました。

「スクロールアニメーション」?

これまで本作を「スクロールアニメーション」と言い表してきたものの、しっくりきていないという鉄崎さん。二人にアドバイスを求めました。「ジャンルは時代によって変わっていくもの。普遍性がある作品なので、無理に定義しなくてもよいのでは」とさやわかさん。モンノさんも頷きます。「ジャンルにこだわらず活動して、呼び方はその時々コミュニティやジャンルに合わせて変えたっていい」と、独自のジャンルを定義せず柔軟性を持つことがこの作品に適していると助言しました。

シンプルで普遍的な作品ゆえ、多様な可能性を秘めている『あしたのさんぽ』。今後の展開を考える上で大事なのは、軸となる作品の目的をブレさせないことのようです。「自分のタイミングで読み進めることができるイラストブックのようなアニメーションが作りたいと思ったことが制作のきっかけ。以前展示した時、子どもたちが作品を離さずずっと見ていたのが印象的」と話す鉄崎さんに、モンノさんは「とてもいい体験。その時の子どもたちの様子を思い浮かべながら、届ける先を見定めていくといい」と後押ししました。

→NEXT STEP

作品のブラッシュアップを進めながら、展開のアイデアを詰める