これまでに言葉の使用と人間の身体性に関わる作品を制作してきたアーティストの眞鍋美祈さん。作品を通して「誰もが体で楽しみ考えることのできる体験」の創出を目指す中で、今作は「視覚」と「触覚」の関係に着目します。近くで見たり見られたりする時に“触覚”を伴って感じられることがあるのはなぜかという問いを発端として、距離があってもその感覚を再現できるかどうかを探りながら作品化します。初回面談では連作のテーマや各作品の進捗を確認しながら、展示方法についてアドバイザーと意見を交わしました。

アドバイザー:米光一成(ゲーム作家)/西川美穂子(東京都美術館学芸員)

初回面談:2025年9月18日(木)

感覚への共感を生むための作品表現と展示方法

連作の見せ方を考える

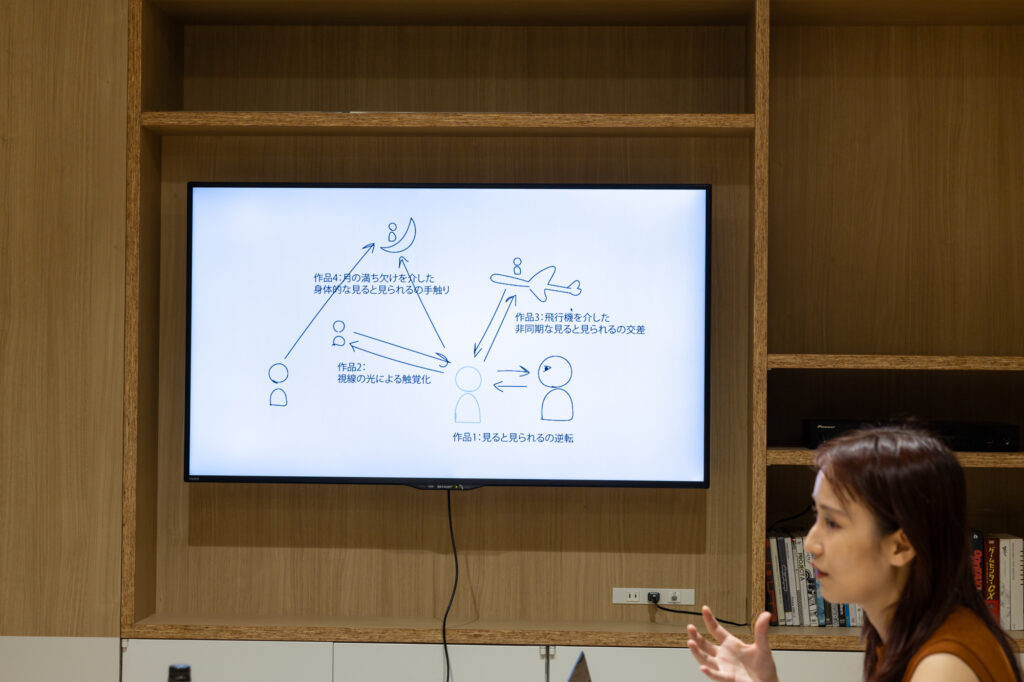

「見る-見られる感覚」をテーマに、“離れた距離においても触られるように見られているように感じることができるか“といったことを複数作品の制作を通じて追求していく眞鍋美祈さん。文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業の応募時に構想していた4作品は次の通りです。

- ・『作品1:私の視点と私の隣に寝そべる人の視点』(動画生成技術を用いた映像によって見る側と見られる側の逆転を体験させる作品)

- ・『作品2:私の視点と少し遠くの人の視点』(鑑賞者の視線を光で触覚化する作品)

- ・『作品3:私の視点と空の上の人の視点』(飛行機を眺める視線と飛行機から地上を見る視線を結び付けるスマートフォンアプリ作品)

- ・『作品4:私の視点と月にいる人の視点』(月で自転車をこぐことと地球から月を眺めることを再現する装置を使い、月の満ち欠けをテーマに触覚を伴う視覚を体験させる作品)

このうち『作品4:私の視点と月にいる人の視点』については、プロジェクションで制作した作品を2025年8月に展示しました。

また、応募時に想定していた4作品に加え、もう1つ新しい作品を制作したいと話す眞鍋さん。合わせ鏡の「鏡」の1つとして、遠隔地にいる他の誰かのリアルタイム映像を組み合わせる作品です。この作品は、世界中の何カ所か、できればストリートなどのパブリックな場所に設置したいと考えています。

連作を展示するに当たって、眞鍋さんは作品群の展示方法を模索中です。テーマの一貫性が伝わるような見せ方をするにはどうしたら良いか相談したいと話しました。また、今回の制作を通じて自身の作風を確立することも考えていく予定です。

「感覚の再現」を実装するには

アドバイザーの西川美穂子さんは、合わせ鏡の作品を海外の公共的空間に設置することについて、偶然通りかかった人に関わってもらいたいという意図に理解を示したものの、果たしてそれが作品のテーマに合っているのかと疑問を投げかけます。眞鍋さんは、「自分を見るように他者を見る体験に面白さを感じてもらいたいので、見た目の異なる人同士がマッチングする方が良い」と答えました。

各作品の構造を確認していく中で、西川さんは「これまでの作品や試作では、自分自身が五感で捉えた感覚とカメラなどの機材を用いて再現した感覚とが実際に一致したのか」と尋ねます。眞鍋さんは「ぴったりと一致したことはないが、過去作でそこに迫った経験がある」と話し、今回もさまざまな機材を用いながら自身の感覚に近づけていきたいと述べました。

展示方法については、同じ空間に全ての作品を展示するほか、シリーズとして1作品ずつ制作・展示していくなど、さまざまなやり方があることが伝えられました。眞鍋さんは今回の連作が「複数の層状の体験というよりは、いくつもの瞬間的な体験を再現するものである」と話しながら、それが伝わるような展示方法を検討していきたいと話しました。アドバイザーの米光一成さんは、複数の体験をすることで1つの感覚を伝えるなら、複数の作品を同時に展示するべきではないかと言います。

強調したいテーマに表現をフォーカスする

西川さんは、この連作に“眞鍋さんに限らず多くの人が知覚できるものを、何かを使って再現している、体験できる“という軸もあるのではないかと話します。また、『作品2:私の視点と少し遠くの人の視点』のコンセプトで言及している「視力の良し悪し」について、“当たり前のことの中に実は体験の違いが生まれているという気付き”が興味深いと伝えました。

米光さんは、「『見ること』というテーマに対して、作品の中の『自転車をこぐ』『海外』『飛行機』『月』といった要素が“派手”だから、もしテーマを聞かずに体験したら『距離』の方が印象に残るかもしれない」と指摘。眞鍋さんは「見ること」に比重をおきたかったが、表現しきれていないと振り返ります。西川さんも、「各作品のイマジネーションの飛躍が大きいのが面白いし、それによって使う空間も大きくなるのだと思うが、『見ること』への考察としての連作が必ずしもすべて、大がかりな複数のオブジェクトによるインスタレーションである必要はないだろう」と話します。米光さんは「視覚と触覚」というテーマが大きい空間でなくても体感し得ることを示唆し、どう展示するか考えがいがあるテーマだと話しました。

→NEXT STEP

展示方法を検討しながら各作品のプロトタイプを制作する