ボイスプレイヤーとして近年、NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] や山口情報芸術センター[YCAM]をはじめとして精力的にクリエイションを行う細井美裕さん。今回採択された『ON PAROLE』は、音によって鑑賞者に空間を認識させる新たな取り組み。視覚情報から解放された空間で、鑑賞者から発せられた音に対してさまざまな場所の残響を付加することで、聴覚を用いた実験的な異空間を創出します。

アドバイザー: タナカカツキ(マンガ家/京都精華大学デザイン学部客員教授)/山本加奈(編集/ライター/プロデューサー)

―今回、細井さんは別の作品の設営現場からの参加です。

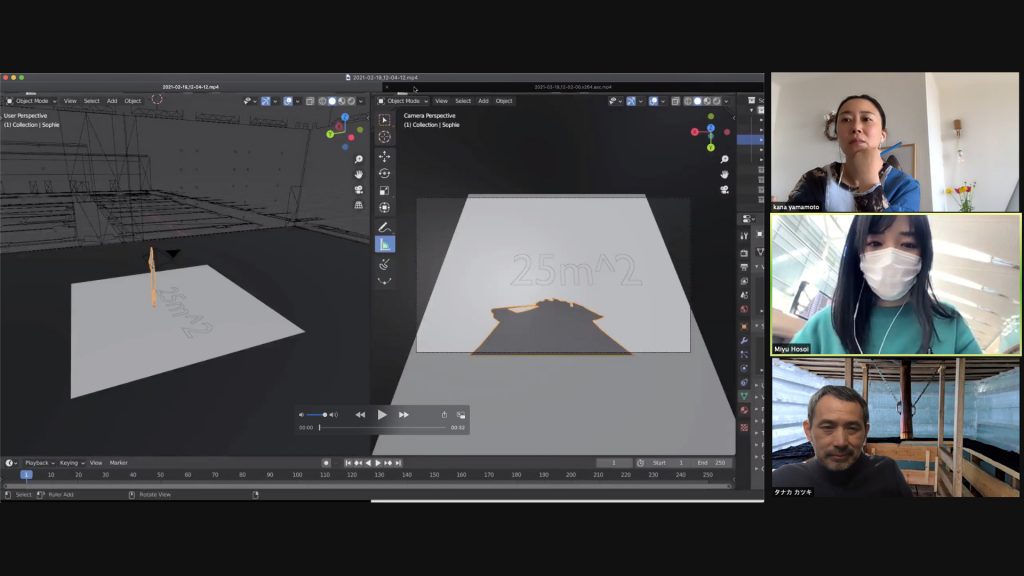

着々と進む機材の検証

細井美裕(以下、細井):今月末オープンの展覧会での新作発表があったため、中間面談以降、私自身はあまり動けていないのですが、ほかのスタッフのおかげで色々と進行していますので、その報告をします。

―画面共有で、さまざまな実験の写真をアドバイザーと共有します。

細井:今回の作品では、マイクで拾った鑑賞者の足音や物音に、ユーザーの位置や顔の向きにあわせて、適切な仮想の響きを(装着している)ヘッドセットと会場に設置したスピーカーから流す、というシステムの開発に挑戦中です。

まず、鑑賞者の足音を拾うマイクの選定をしました。10種類くらいのマイクを試し、足元用にバウンダリーマイク(壁・床などに直接設置するマイク)と、鑑賞者の頭上に吊るす用に、会議音声などを録るためのコンシューマー向けマイクの2種類を採用しました。プロ用のものではなくコンシューマー向けのものの方が今回の用途には合っていたというのは、実験しないとわからないことでした。結果的にマイクにかかる経費も抑えられたので、色々試せてよかったです。各マイクの集音範囲や指向性についても検証し、展示に必要な数も割り出せたのでマイクについては実装準備ができました。今回検証の段階まではサウンドエンジニアの奥田泰次さんに、実際のインストールでは同じくサウンドエンジニアの葛西敏彦さんに協力いただいています。現場でもお二人にお世話になります。

また、鑑賞者の位置情報を得るために会場に配置するマーカーについても、設置方法などが具体的になりました。既存の製品をそのまま使おうとすると、厚みのあるマットレス状のものになってしまうので、そこからマーカーだけ取り出して、木枠などに付け替えてトラスに吊るす予定です。このあたりはモーショントラッキングなども普段から活用されている比嘉了さんに、企画段階からシステム全体のディレクションと実装で入ってもらっています。

こうしてとれた鑑賞者の位置や顔の向きに応じて、インタラクティブに響きを生成する仕組みはソニー(のエンジニア)チームと開発中です。また、彼らの立体音響技術を活用することで、響きの音に広がり・立体感をもたせています。装着するヘッドセットも、開放型イヤホンを採用することで、自分が発する音をききながら仮想の音(響き)が重なる体験を実現しようとしています。ここではYCAMで発表したコンサートピース「Sound Mine」の延長線上にある体験を目指しています。

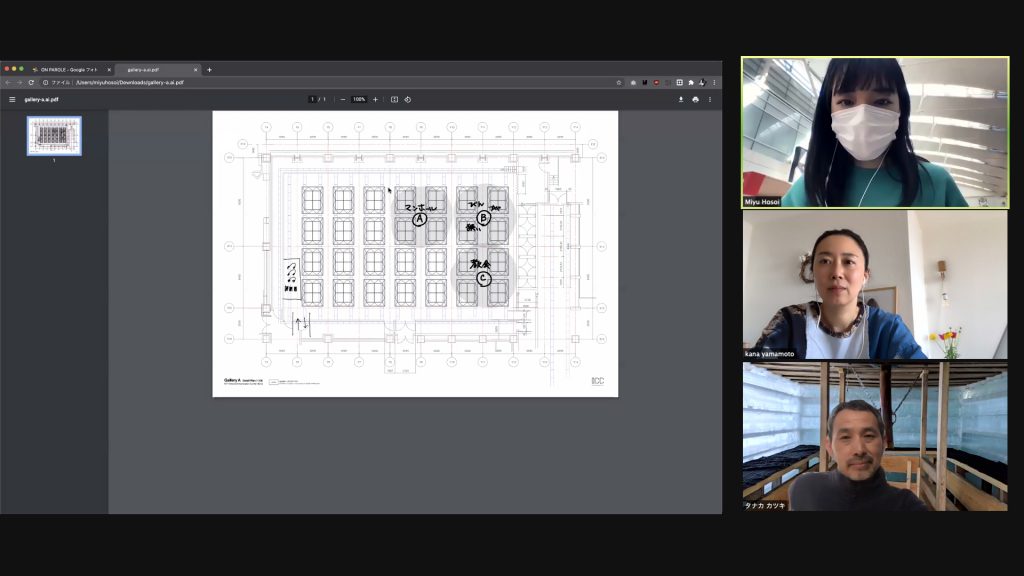

作品を構成する響空間は、最終的には6種類つくる予定ですが、3月末に予定しているNTTインターコミュニケーション・センター [ICC] でのクローズドの展示実験(検証)については、ひとまず6つのうち3つを形にできればと考えています。大きさは、ひとつにつき、最低25㎡(5×5m)程度を想定しています。使用機材や台数、空間のサイズも決まったので、システム図ができあがり、実装段階まできました。

―集音範囲の検証記録や、ICCでの展示エリアを示した図を画面共有します。

山本加奈(以下、山本):前回の面談で、表現のための実験もしたいとおっしゃっていましたが、おもしろい進捗はありましたか。

細井:はい。マイクの検証を含めて、フォーリーサウンド(効果音)のスタジオで行なっているのですが、砂利を敷いて足踏みをしてみたりと、素材と響きの検証もしてみました。前回もお話しした「自分の経験に想像力が引っ張られる」ということを実感したのですが、例えば、足元の砂利が見えていると、砂利を踏む足音に強いリバーブをかけても、違和感を感じるんです。というのは、普段、足元に砂利がある状況って、屋外の開放的な空間であることが多いので、砂利を踏む音にリバーブがかかることはほぼない。砂利というモノに紐づく記憶に引っ張られて違和感を感じたということなのだろうと思います。

山本:ではやはり、視覚的な情報はなくしていく方向でしょうか。

細井:そうですね。空間をどれだけ暗くできるかがポイントだと思うのですが、最近「恵比寿映像祭」を見に行ったら、びっくりするくらい真っ暗な部屋があって。必要な配慮をきちんと行えば、求めている暗さを実現するのも不可能では無いのだなと思いました。

空間の暗さ、照明、音、足元の素材……と、作品の構成要素が具体的になればなるほど、変数が多いぶん調整が非常に大変だということがわかってきました。そのぶんとても楽しいのですが。 今後の巡回や、ゆくゆくのアーカイブなども見据えて、さまざまな変数要素について、しっかりとレギュレーションをつくっておきたいと考えています。客観的に数値化できるところは徹底して数値化し、人が見た時の印象など、数値にできない部分についても、テキストなど何かしらの形で残して共有していきたいと考えています。すでにいくつか展示の機会は得られそうなので、今回の事業では作品のパッケージ化のフォーマットをつくれたらと思っています。

身体感覚を伴う体験をつくり、記録することの重要性

タナカカツキ(以下、タナカ):展示以外の着地としては、細井さんの中ではどんなイメージがありますか。展示のその先というか。

細井:前回お話ししたオンライン展示については引き続き考えてはいますが、今そちらを優先してしまっては、オンラインとオフラインどちらも中途半端になってしまうと思い、ひとまずはオフラインを前提とした音の実験を優先していました。オンライン展示については、前回もお話ししたように、鑑賞者各々が同じ音に対してどのような印象を持ったか、気軽にログを残せるような仕組みにしたいと考えています。学術的な研究に活かせるような、心理実験を意識してつくりたいです。

ただ、オンラインで体験した後には、やはりリアルでも体験したいと思ってもらいたい。今、立体音響配信ライブなどの試みもありますが、何を「立体音響」と呼ぶのか定義は難しいです。オンラインとオフライン両方を体験することで、鑑賞者にもそういった疑問を持ってもらえたらいいなと思っています。

タナカ:僕は、今回の細井さんの作品は、身体感覚を伴う体験とそうでないものの違いを如実に表すことになるのだろうと想像しています。VRの話になりますが、たとえばマッターホルン登山を体験できるコンテンツをVRで見るとします。それを、ただ椅子に座ってじっと見るのと、身体が汗をかくまで運動したあとに見るのとでは、映像と身体の同期率が全く違う。その差は体験する人にしか味わえないものなので、体験者のログを残す仕組みづくりはとても大事だと思います。

山本:今世界中の人が、コロナ禍で家にこもって、身体性を伴わない生活をしているので、そういった中で発表することにも意味が見出せる作品ですよね。あと、音のプロジェクトだからこそ、視覚についてもなにかしらの気づきが得られる体験になると思います。

体験者の記憶や経験は想像力にどう作用するか?

タナカ:「自分の経験に想像力が引っ張られる」ということですが、先ほどの砂利のリバーブのお話をお聞きするに、今回の作品に関しては、それは良い方向には作用しないのでしょうか。

細井:いえ、良い作用をもたらすと思っています。山口情報芸術センター[YCAM]で繰り返し実施している「音景クルーズ」というワークショップがあるのですが、それは全国各地の参加者が、各地で収録した音を持ち寄り、音から風景を想像するというものです。最初は「人がいる」とか、現実的でわかりやすい答えが出るのですが、そのうち、誰かがちょっと非現実的なことを言い始めます。たとえばある参加者は、私が首都高の高架下で録った音を、「古い映写機が回っていて、その周りではひよこが飛んでいる。空間は幅が狭くて奥にとても長くて、かつ、ワープしてる」と表現しました。するとほかの参加者もたがが外れて、飛べる(=想像力によって現実から飛躍できる)んです。小さな子供たちは最初から飛んでいますが、最後には老若男女皆飛べます。

例に挙げたぶっ飛んだ答えも、非現実的でありながらも、嘘をついているわけではないですよね。各々の経験に紐付きながらも、いくらでも解釈を多様化できるということなのだと思います。なので今回も、解釈が単一化してつまらないことになる、ということは決してないと思っています。

(左)撮影:塩見浩介 (右)撮影:田邊アツシ 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

タナカ:細井さんは今後どのようになっていくのでしょう。

細井:私はまだ、自ら「アーティスト」と名乗るのは恥ずかしくて、「ボイスプレイヤー」と言っています。自分がやっていることが直接社会に役に立つとも思っていないし、自分自身もこういった活動はただ楽しいのでそれが仕事だとも思えない。楽しいことばかりしていちゃダメだ、仕事しなきゃ、と思ったりもします。直接社会性を持てないぶん、せめて自分の活動が、研究者や企業など社会とつながっている人たちの役に立てばと思います。そのために作家然としているのではなく、いろんな分野や立場の人としっかりコミュニケーションをとりながら活動できるようになりたいですね。

山本:色々な人と非常にうまくコミュニケーションをとって制作していて、言語化能力がとても高いのかなと思っていたのですが、今のお話でとても納得しました。同じようにやりたくても、どこかで誤解が生まれてうまくいかないということは、よくあります。細井さんの制作スタンスは、目指す作家性にしっかり通じているのですね。

―今後は3月末の展示実験に向けて、システムの実装と表現の検証を行います。