9組のクリエイターと4名のアドバイザーによる「成果プレゼンテーション & トーク」が、2017年3月4日(土)、渋谷区のPORTAL POINT GALLERYにて開催されました。

はじめに海外クリエイター招へいプログラムで招へいされた3名による滞在制作の成果発表があり、次に国内クリエイター創作支援に採択された6組のクリエイターによる本事業で制作された作品のプレゼンテーションが行われました。

その様子を3回にわたって(第一回:イヴァン・ヘンリケス、アレスィア・シュキナ、ソウゲン・チュン、第二回:金箱 淳一・石上 理彩子、久保 雄太郎、林 俊作、第三回:平川 紀道、安本 匡佑、吉開 菜央)レポートをお伝えしていきます。

今回は国内クリエイター創作支援で約8ヶ月にわたり制作を行った平川紀道さん、安本匡佑さん、吉開菜央さんの3組の成果発表の様子をお伝えします。

平川 紀道

平川紀道さんは、コンピューター・プログラミングによるリアルタイム処理を用いた映像音響インスタレーションを中心とした作品を、国内外で発表しています。今回は研究施設での滞在制作により、アートにとって未踏の地である高次元空間による表現の可能性を探りました。

平川紀道(以下、平川):私は、東京大学の柏キャンパス内にある研究施設「Kavli IPMU(数物連携宇宙研究機構)」でアーティスト・イン・レジデンスのプログラムを受けました。そこでは数学と物理、天文学などの理論を専門とする国内外の研究者が数十人います。ここで、研究室を1部屋借りて、作品の研究と滞在制作を行いました。

この施設でいろいろな研究者と話をして辿り着いたのが、映像はおもに6つの次元で表現することができるということです。空間である、X(横)とY(縦)、そして時間のT(Time)、それから色のR(Red)、G(Green)、B(Blue)、です。そして、この6次元上で映像を回転させる作品を作ろうと思いつきました。

回転といっても、色と色、時間と色、空間と色などさまざまな組み合わせで回転させます。こうしてできた映像は、素材の画像が回転することによって形や色が変化して現れているだけなのです。昨年の10月くらいにこの映像作品ができまして、その後11月には豊田市美術館、さらに今年の2月には札幌モエレ沼公園内で展示をしました。札幌では、自然物と人工物をタイムラプスカメラで撮影し、それを6次元のユークリッド空間で回転させました。

色としてのグラデーションが曲線になって表現されたり、運動が色の変化になって表れたり。6次元では色と形と動きが同等に扱われているので、その3つが変換されて別の形で表れます。撮影した自然の風景を、6次元のユークリッド空間という人工物のなかで加工しても、そのまま自然のような映像になるのです。その点が新しい発見でした。

伊藤ガビン(以下、伊藤):きれいな作品だと思います。制作過程で話をしている中で作品の問題点が明らかになっていった部分が面白かったと思います。回転の中心はどこにあるのか、とか、解像度の問題も大きくて。アドバイザーとしては、今までの平川さんの作品のトーンにはないものが出来上がることを期待しましたが、最終的には平川さんの美学が貫かれた作品になりましたね(笑)。ここから、より数学的なアプローチでさらなる発展が見てみたいです。256階調のデータのすき間が美的に表現されていますが、そこは作品の本質ではなくてどうみていいかわからないところもあります。

畠中実(以下、畠中):このクリエイター育成事業は2つの採択基準があるのかな、と個人的に思っています。一つは、完成できなかったアイデアが制作支援をすることによって完成させることができること。もう一つは、なんだかわからないもの、完成がみえないものを支援することです。今回は展示という形で成果は結実しました。また、ありものの機材やシステムを使ってつくるのではなく、制作方法を思考しそれが作品になったという点で、ある発見や到達が認められます。そういったものをアーティストの成果として考えるのも重要かと思います。

平川:今年の夏には札幌国際芸術祭でも展示しますが、その作品では気球にのったはるか上空にあるデータを素材に、今回試みた高次元を用いた表現方法を使ってつくろうと思っています。

安本 匡佑

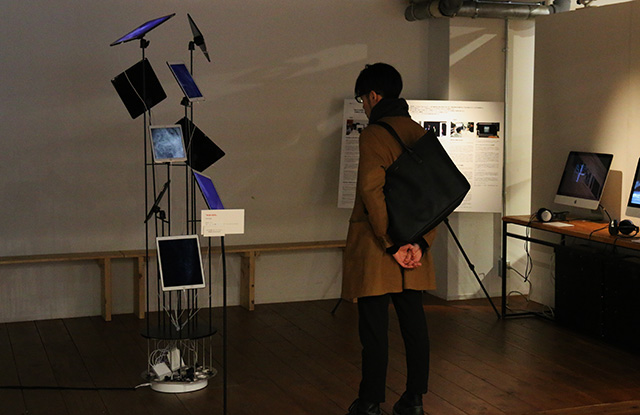

独自の観点から電子デバイスと身体を連携させた新しいインターフェイスやゲーム、アート表現の研究開発を行う安本匡佑さん。本事業では、それぞれの相対的位置関係を認識する数十台のディスプレイ群により、インタラクティブな『映像の彫刻』をつくりました。

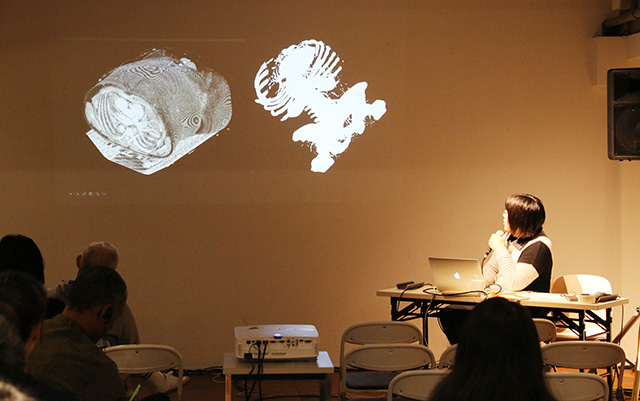

安本匡佑(以下、安本):この会場内で展示している作品『映像の彫刻』では、スキャンされた人間の身体の内や外を、複数のタブレット端末のディスプレイに写し、一つの身体を立体的に出現させています。

さまざまな角度で宙に浮いたディスプレイが10個あり、それぞれの方向から一つの身体を写していますので、10の視点から見ていることになります。絵画でいうキュビスムのような捉え方をデジタル機器を用いた立体で試みました。以前制作した複数のタブレット端末が位置関係を認識し、一つの世界を表現するシステム『VISTouch』を用いて制作しています。

身体の映像はMRIで撮影しました。アート作品の制作を目的としてMRIやCT撮影をしたいとお願いしたところ、大抵の病院で断られてしまいましたが、長野のある病院で承諾いただき、モデルさんにお願いして全身のMRIを撮影することができました。そうして身体を輪切りにした約450枚の画像が手に入りました。撮影してわかったのですが、MRIよりもCTの撮影データの方が、画像の解像度がより高くなるので、今後はCTで撮影をしてみたいです。

遠藤雅伸(以下、遠藤):確かに技術的なたくさん問題はありましたが、すべて良い方向に転がったのではないでしょうか。完成した作品を見ても、最初に想定していた「なんだこれは!」という驚きもありました。技術的な課題や、結果的にCT撮影の方がよかったという面もありますが、実際にできたものをみると、少しの気持ち悪さがありつつも、それも含めて良い作品だと思います。私も作品のアドバイスをしていて楽しかったです。

安本:今回の展示ではディスプレイは固定していますが、鑑賞者が手でディスプレイを持ち、それを動かすことで自由に身体の断面を見られるようなものもつくりたいと思っています。今回、一旦完成までこぎつけたので、今後は病院でも交渉がしやすくなるのでさらに発展させていきたいです。

吉開 菜央

大学では舞踊学を専攻してダンスを学んだ後、大学院で映像研究科に進学した吉開菜央さん。「ぞくっとする感覚」を素材に、映像作品に落とし込んだ作品を制作しています。今回は過去に制作した『自転車乗りの少女』をもとに、新たな映像作品を制作しました。

吉開菜央(以下、吉開):今回は、2013年につくった『自転車乗りの少女』という作品を発展させたものになります。『自転車乗りの少女』をつくろうと思ったのは、自転車に乗っているときに聞こえる自転車の音や周りの音、そのときの身体感覚が作品になりそう、と思ったからです。『自転車乗りの少女』は那須国際短編映画祭の一環で制作をしましたが、滞在場所が自然に囲まれている山の頂上の旅館でした。作品を制作する環境としてとても良かったのですが、街や人などといった、もう少し情報を増やした場所でも映像作品を作りたくなり、今回の応募にいたりました。

ただ、色々と撮影場所を探しまわりましたが、もともと頭の中で思い描いていたような街の景色は見つかりませんでした。自分の想像と現実が乖離していたということです。そんな中でロケ地に選んだのは神奈川県の真鶴町です。場所に関しては、さまざまなリサーチを経て撮影に至り、出演していただいた地元の方々を含め、さまざまな方に協力いただき完成しました。

作品タイトルは当初の企画案から変わって『風にのるはなし』というタイトルにしました。

―ここで、完成したばかりの作品が初めて上映されました。

伊藤:僕としては、プロセスをずっと見ているのであまり冷静に見られなかった面もありますが、最終的な映像は良くまとまっているように見えました。吉開さんのステップアップになった作品になったのでは、という印象があります。

野村辰寿(以下、野村):吉開さん自身が、不思議でふわっとした人なので、それがフィルムに焼き付いたと感じました。全編を通して指し色がきいていて、絵のつくりもかわいらしいです。自転車に乗ったときの感覚を映像に、という最初のコンセプトには辿りつけなかったかもしれませんが、それに伴ってタイトルも『自転車乗りの少女』から『風にのるはなし』に変えたことも良かったのではないでしょうか。

吉開:今回この発表の場で作品を流すまで、自分自身でもどのような感想を持っていいかわかりませんでした。編集をして、音をつけて、色をつけて、と段階を経て徐々に咀嚼できるようになりました。

アドバイザーによる総括のコメント

伊藤:この支援事業で企画を採択することには色々な切り口があります。支援をすることで世界を広げてもらいたいということや、我々アドバイザーとの面接が機能して作品を発展してもらいたい、などといった切り口です。今回採択された方々は、作家としての通過点としてきちんとこの事業が機能したという気がします。このまま作品をつくり続けていってもらいたいです。

野村:以前審査委員として関わった「文化庁メディア芸術祭」は、アート、エンターテインメント、アニメーション、マンガといった複合的なジャンルを扱い、価値や基準が混在している面白さがあります。私が専門としているアニメーション分野は表現のフレームとしては分かりやすいですが、一方でアート分野はこれを表現として昇華させるのか、といつも驚かされます。今回採択された人たちも、これまで見たことのないものを見せることを期待されたと思いますが、それが形になったのではないでしょうか。

畠中:この事業では、私はおもにメディアアート分野を担当することが多いのですが、何を評価し、アドバイスしていくか、という点で、完成に向かうことはもちろん、その人が何に対してチャレンジをしているのかを見ています。既存の枠組みでつくる作品ではなく、まったく新しい取り組みに対して力になれたらいいと思っています。今日成果発表された作品にはそうした要素がありました。ある程度の完成度、到達点までいったという感触もあります。

遠藤:僕はお三方とは少し違う立場で、技術的な面を見ることが多くあります。エンターテインメントプロデューサーとしての立場から、見た人が面白いと思わなければつくる意味はないと思っています。そういう意味でも、基本的に支援を受けたら必ず作品を完成してほしいですし、見る人がどう感じるかを第一に考えて作品をつくってほしいと思います。

―成果プレゼンテーションは終わりましたが、それぞれの作品の完成はこれからです。完成した作品の発表についても今後随時ご紹介していく予定です。