視覚メディアにおける色彩・空間などのリサーチから、視覚表現の現在性を捉え直す実践を行ってきた、大原崇嘉、古澤龍、柳川智之の3人組のユニット「ヨフ」。『2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]』では、第24回文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品に選出されました。本企画では、色彩効果とレイヤー構造が持つリテラルな空間性の横断/併存に加え、具象的なイリュージョンを内包する写真や映像などを用いて、より複雑な空間の関係性の構築を試みます。

アドバイザー:森田菜絵(企画・プロデューサー/株式会社マアルト)/山本加奈(編集/ライター/プロデューサー)

色彩の論理と先行事例

柳川智之(以下、柳川):今回の面談では、最初にリサーチ内容を共有したあとに、VR空間でのいくつかの試作をヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)を通して実際に体験していただきながら、議論を進めていきたいと思います。

―柳川さんがHMDを装着し、モニターで視界を共有します。

柳川:改めて過去作品である『2D Painting [7 Objects, 3 Picture Planes]』を例に、ヨフの作品に共通する原理を説明します。これは一つの例ですが、赤く発光させたライトボックス、塩ビ素材をたわませたもの、青い蛍光塗料で着色した「面色」(*1)などをレイヤー状に配置します。すると、実際の順番とは逆に、赤い枠が一番手前に見えます。これは重なりや質感といった奥行きを認識する手がかりを消しているためです。

大原崇嘉(以下、大原):こうして見えてくる物質的なレイヤーによる空間性と、色彩などによって感じる空間性を、交互にではなく、あくまで同時に認識させることで、両義的な状態の新たな空間のようなものを生じさせます。この現象について、ジョージ・ケペッシュは「透明性」という言葉を用い、一般的な「透けて見える」という意味だけではなく、相反したふたつの状態が同時に存在するということを含めて、これを定義しています。

柳川:建築史家のコーリン・ロウは、物理的に透明なレイヤーが「実の透明性」であれば、二次元で実現できる論理的な透明性を「虚の透明性」であると述べています。ヨフでやりたいのは、「虚の透明性」を三次元で実現させることに近いかもしれません。

山本加奈(以下、山本):レイヤーが前後するイリュージョンは、色同士の反応によるのですね。

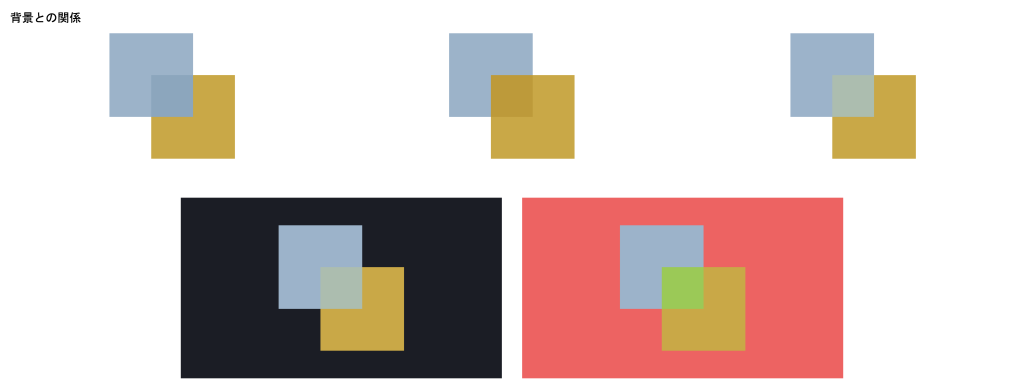

柳川:そうです。ジョセフ・アルバースは、著書『Interaction of Color』の中で色彩による空間性の認識について説明しています。例えば、黄色と青の四角形が重なるイメージでは、重なる場所が青寄りだと青が手前に、黄色寄りだと黄色が手前に見えます。これが青と黄色の中間色になると、両者が同じ距離に存在しているように見えます。また、背景が黒になると青が手前に、オレンジでは黄色が手前に見えます。色彩の相対的な関係により前後関係が決定するのです。

下段左:重なる場所が青と黄色の中間色で、背景が黒/下段右:重なる場所が青と黄色の中間色で、背景がオレンジ

―参考事例を見せながら説明をします。

柳川:奥行きの認識を曖昧にする二次元表現には、『ルビンの壺』(*2)のような多義図形、境界線の処理、モニターの重なり、鏡の反射、コラージュや視点の変化、透明、大きさの恒常性、スキューモーフィズム(*3)、画像のピクセルへの還元、パララックス(オブジェクトの重なるイメージを動かすと奥行きによって移動速度が異なる)、ドリーズーム(カメラを引きながら拡大する)など多岐にわたります。

大原:特にピクセルへの還元や、パララックスのようなものは、現代だからこそ共有可能な、同時代的な空間感覚だと思います。

柳川:その他には、画面内の奥行きと外的要因(レイヤーの重なり、マチエール、モチーフ等)を用いて、奥行きを複雑にする作品もありますね。

大原:いまはモチーフの配置を、Unityというソフトを用いて、VRでシミュレーションしながら実験している段階です。

古澤龍(以下、古澤):HMDとUnityを接続することで、実際に展示空間で作品と対峙しているかのように、近づいたり離れたりした時の作品の見え方をリアルに体験することができます。

大原:現在はいくつかのシミュレーションをしています。

① 肌理の勾配による奥行知覚を利用して、矛盾した空間を生じさせる。

② スキューモーフィズムやフラットデザインのようなGUI的な空間感覚を用いたもの。

③ 鏡などの反射素材を用いて、そこに映り込む空間を利用したもの。

④ 筆跡のような有機的な形態を用いて、図地の認識に働きかけることで、空間性を曖昧なものにする。

―森田さんが体験しました。

森田菜絵(以下、森田):②はVR空間だから実験できる表現なのでしょうか。

大原:確かにそうかもしれませんね。 全体としては、プロジェクションやディスプレイ、静止画ならばパネルなどを使用したメディアを想定しています。

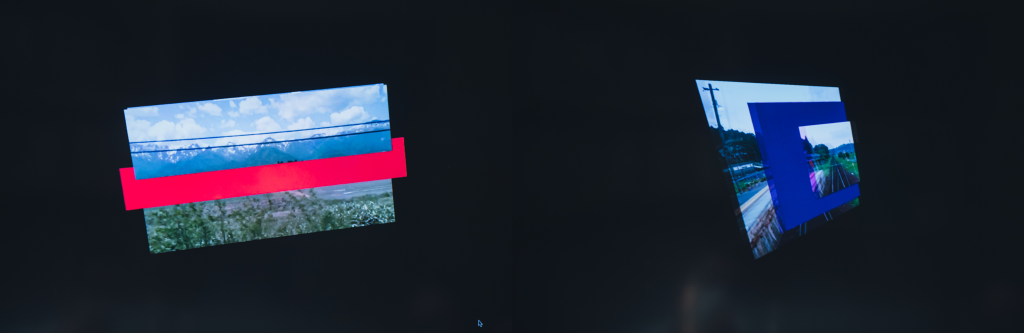

柳川:④は、写真のレイヤーだけならば前後関係を捉えやすいのですが、筆跡を模したレイヤーの存在によって空間認識が曖昧になります。

*1 面色……位置関係や距離感が不明瞭で奥行きのないように感じる色の見え方。例えば、雲一つない青空を見上げたときなど。

*2 『ルビンの壺』……1915年頃、デンマークの心理学者エドガー・ルビンが考案した多義図形。左右から向かい合う2人の横顔にも、壺(盃)にも見えるという性質をもつ。

*3 スキューモーフィズム……他の物質に似せるために行うデザインのこと。ここではコンピューターやスマートフォンでの情報操作におけるGUIデザインにおいて使われるスキューモーフィズムのこと。

車窓の風景

大原:19世紀初頭の鉄道の発達により、自分のいる空間と風景が地続きであるという認識から、窓の景色=自分のいる空間とは切り離された風景という認識に変化し、人々は風景を二次元的に認識する「パノラマ的視覚」(*4)というものを手に入れたと言われています。手前のものほど早く動き、遠くのものほど止まって見える車窓の風景は、奥行き感が強く出てこの作品のモチーフとしても適しているんじゃないかと考えています。

古澤:ほかに文脈的に魅力的なモチーフがあれば取り入れたいと考えています。

―車窓をモチーフにした作品のシミュレーションを共有しました。

大原:これは遠景の映像を手前に、近景の映像を奥に配しています。その間に「面色」を挟むことでレイヤーの重なりを明示し、中景を脳内で補完できるようにしています。

山本:これも面色や背景の色で見え方が変わるのでしょうか。

大原:そうですね、補完作用を強める色、透明感を出す色にもできます。また、まだ上手く言語化できていませんが、面色は脳内での補完だけではなく、それによって生じる矛盾した空間が、視覚にも反映される感覚があると思っています。正面から見たバージョン(運転席に座ったときの目線)では、近景となる外側と遠景となる内側でレイヤーを分け、内側の映像の周囲に面色が来るようになっています。

山本:中央の近景だけドリーズームで撮影したら、また別の知覚が生まれそうですね。

大原:抽象的なアニメーションでも成立するかもしれません。ともあれ、電車というモチーフを用いることで、錯覚的なものだけで終わらず、平面性と空間性というテーマに対し、深くアプローチできるものになるのではないかと思っています。

柳川:トリックアートは錯覚を利用して見方を強制するものですが、さまざまな見え方が同時に起こることが重要だと思っています。

山本:それが “「虚の透明」を三次元で実現させる” 新しい表現ということなのですね。

森田:実際の展示では、基礎研究の集大成として車窓モチーフの作品がメインにあり、リサーチ結果が周りにあると、良い鑑賞体験になりそうです。今日の面談の流れがわかりやすかったです。

*4 「パノラマ的視覚」……ヴォルフガング・シヴェルブシュ(ドイツの文化研究学者、歴史家、作家)は鉄道の発展が、人間の知覚を変化させたとして、鉄道旅行が作り出した新しい知覚を「パノラマ的知覚」と名づけた。

更新される次元の認知

森田:視覚効果を活用した作品について、近しい分野の研究者の方などはいるのでしょうか。

柳川:近いところで共通する問題意識を持っていると感じる同時代の作家は数多くいます。また、インターフェース研究で著名な水野勝仁さんは表現の現在性を考えるうえで参考にしています。前回の僕たちの作品についてのテキストも書いてくださいました。

森田:絵画の歴史における次元と理論上の次元、インターフェースによる知覚の認知の誤作動、科学によって更新される時空間認識にも目配せすると、面白くなりそうです。

山本:体験感の強度もしっかりつくっていきたいですね。

森田:この作品にふさわしい展示空間となると、ストロークがつくれるところでしょうか。

大原:2022年3月に銀座のギャラリーで展示を予定しています。最初に作品が見える時の角度や距離感を設計しやすい場所だといいですね。以前の展示でも、全ての作品と正面で出会えるように動線を引きました。

森田:部屋を真っ暗にできるところがいいのでしょうか。

大原:前回の作品からバックライトを使用しているので、真っ暗でなくとも成立するようになりました。

古澤:また、LEDディスプレイの導入も検討しています。ベゼルレス(*5)、パネルの薄さ、サイズの可変性などの利点に加え、輝度とコントラスト比も確保できるので、暗室の作りづらい環境でも展示に耐え得るのではないかと考えています。

*5 ベゼルレス……液晶ディスプレイの表示画面周辺を囲む枠の部分がほとんど見えない端末を指す言葉。

―最終面談に向けて、作品の制作と展示の構成を考える予定です。