布施琳太郎さんの『海の美術館』は、ゲーム的な要素を含んだインスタレーション作品として構想されたプロジェクトです。しかしひとくちにゲームといっても、その性質はさまざまあります。布施さんはこの作品を、アナログゲームの「バックギャモン」(*1)からインスピレーションを受けたものとして完成させたいと語ります。ゲームのシミュミレーション的性格は、現実の展示空間にいかに持ちこむことができるのか。前回面談時から大きく展開したそのビジョンに対し、アドバイザーはどのような反応を示したのでしょうか。

アドバイザー:森田菜絵(企画・プロデューサー)/米光一成(ゲーム作家)

最終面談:2024年1月16日(火)

ゲームのプレイ感覚をインスタレーションに落とし込む

立方体をコンセプトにした展示計画

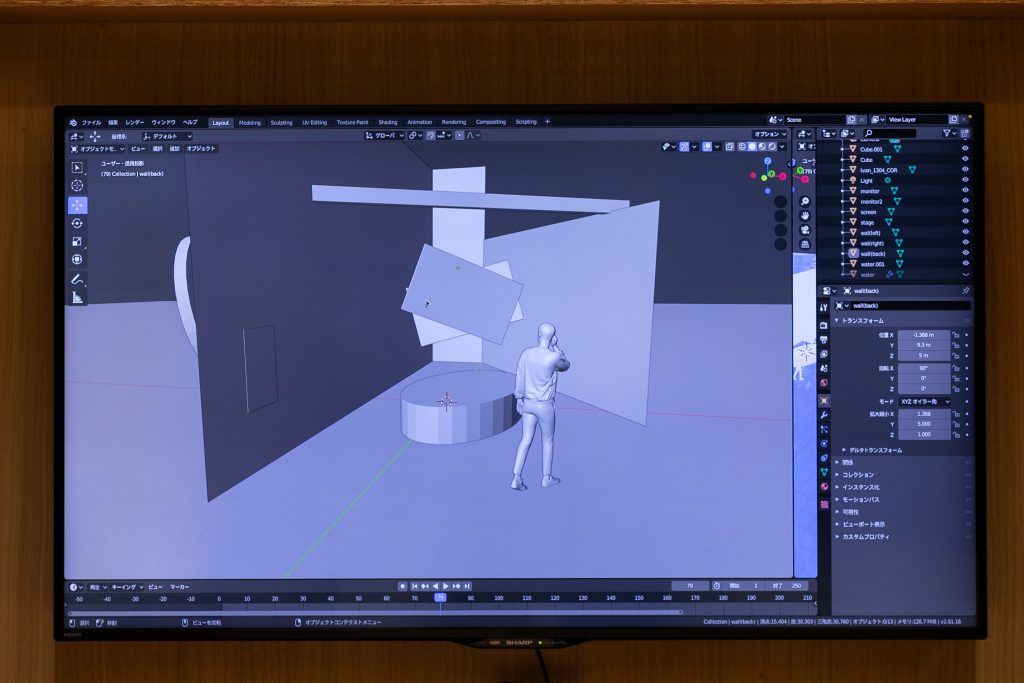

まずは布施琳太郎さんから、インスタレーションの方法について説明されます。モニター2枚を背中同士に、裏表になるように吊り、そこで記録映像と、コンピュータグラフィックスによるSF的な映像が流れるようにしたいと構想が語られました。また、台座は中心を二つ有した楕円のものを予定。「二つの軸があることを視覚的に伝える」という目的が示されます。また、成果発表イベントではオリジナルのボードゲームも持っていきたいとのことです。

続いて、コンセプトの核に立方体という形態を据え、「透明なアクリルのキューブや同じサイズのサイコロを積み上げることで、建築模型のようなものをつくりたい」と具体的なイメージが述べられます。それに関連して、タイトルもそれまでの「Mirage Museum」から「骰子(サイコロ)美術館」と名称を改めることがアドバイザーに伝えられました。サイコロは英語でDiceを意味し、語源的な関係はないものの、Die、つまり死を連想させることで布施さんの作品イメージと重なる部分があったことも理由として語られました。

布施さんはなぜこのような変更を決めたのでしょうか。その理由は、世界最古のボードゲームともいわれるバックギャモンに強い関心を持ったことにあるようです。バックギャモンはサイコロを使って二人で遊ぶゲームですが、布施さんはその「すごろく」的側面と美術館のアナロジーについて語ります。「僕のプロジェクトは国立西洋美術館で3月に始まる『ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?』という企画展で発表されるのですが、この美術館も、すごろくのようにひとコマずつ進んでいくような建築になっている。でも例えば金沢21世紀美術館は、行くと群島を移動しているような感覚になります。美術館建築のこういった振れ幅に、バックギャモンのサイコロを用いた乱数的、偶然的な側面や、時間的感覚をインスタレーションとして導入し、観客の動線をデザインできないかと考えています」。

ゲームの構造を実際に実現することは可能か

すごろくと建築を構造的に捉え、思考をさらに大きくはばたかせた布施さんのプレゼンに対し、アドバイザーの米光一成さんは「バックギャモン的な動線が美術館で実現すれば面白いが、ゲームで駒が移動していくのと、現実で人が移動していくのはスケールが違うため、つながってこない」と指摘します。

それに対し布施さんは「サイコロの偶然性によって動くバックギャモンの駒のように、映像のフレームを操作して、時間軸を非連続的に進めたり戻したりすることで編集の秩序にすることはできると思うのですが、少し驚きとして弱いかなと思っています」と応答し、まだ明確な答えにたどり着いていない様子。打開策としては、すごろくに物語性を持たせることも検討していることを布施さんは話しますが、聖書のような共通の物語がない日本だと、いい主題が見つからないと悩みを明かしました。

その他の活動と関連性を持たせる

布施さんはゲームのように二人一組で行われる美術は珍しいと考えており、なぜそのように考えるのかという理由を「恋愛について考えているからかもしれない」といいます。『ラブレターの書き方』(晶文社、2023)を上梓するなど著述活動も精力的な布施さんに、アドバイザーの森田菜絵さんは「二人という関係性に希望を見出しているように感じるし、そのような要素があれば、普段布施さんのことをフォローしている鑑賞者にも伝わりやすいと思う」とアドバイスを送りました。

作品が発表される3月の企画展の日程も迫るなか、布施さんはバックギャモンのプレイ感覚を、美術の鑑賞体験に導入する取り組みを続けます。

TO BE CONTINUED…

ゲームの感覚をインスタレーション化する方法を検討

*1 サイコロを用いて二人で遊ぶボードゲーム。15個の持ち駒を先にすべてゴールさせたプレイヤーが勝利する。その発祥は紀元前にまでさかのぼり、日本にも飛鳥時代に伝来した。西洋双六ともいう。