これまで自作のヒト型ロボットを用いてメディアアート作品を制作してきた藤堂高行さん。人工物・無生物であるロボットに、生命や意志があるかのような印象を与えるために重要なのは「対人インタラクションの関係構築」であると考え、そのなかでも特に「視線の表象」をテーマに作品を展開してきました。今回採択された『鎖に繋がれた犬のダイナミクス』は、すでに市販されている量産型の4足歩行ロボット犬を用い、鑑賞者に襲いかかろうとする獰猛な自律型ロボットと鑑賞者の「睨み合い」を演出する作品です。初回面談では、今回の作品企画の最初の着想から現在にいたるまでの時代の変化と、いま描くべきコンセプトは何なのか、また構想段階から次に進むための具体的な制作方針や、展示の際の作品の見せ方についてアドバイザーと意見を交わしました。

アドバイザー:高嶺格(美術作家/多摩美術大学彫刻学科教授)/戸村朝子(ソニーグループ株式会社 Headquarters 技術戦略部 コンテンツ技術&アライアンスグループ ゼネラルマネージャー)

初回面談:2024年9月4日(水)

鑑賞可能な恐怖の境界

ロボットと視線

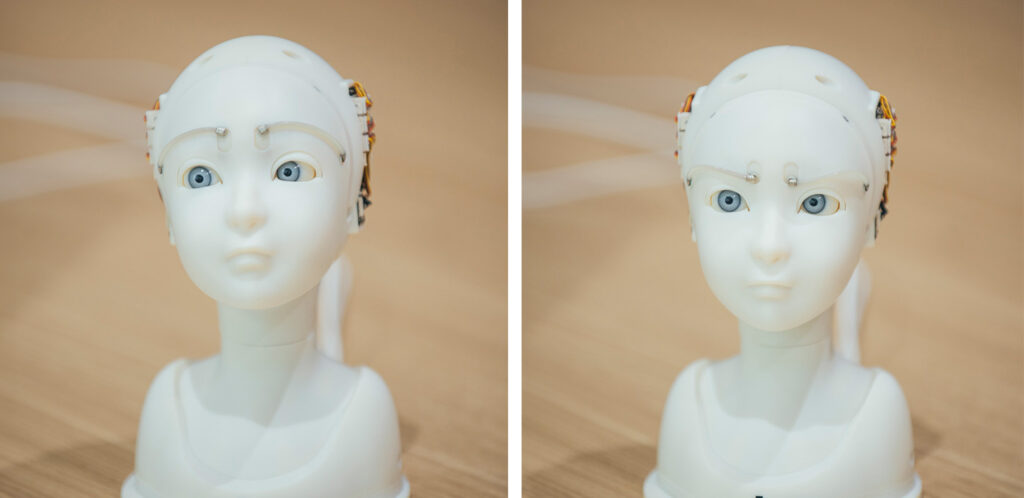

過去作『SEER : Simulative Emotional Expression Robot』(2018年)のデモンストレーションを行いながら初回面談を進めました。これまでの制作や研究で、ロボットのどのようなふるまいが人らしい印象をつくり出すのかを模索してきた藤堂高行さん。そのなかで、鑑賞者の位置や動作・表情に呼応するような「ロボットの視線」に着目して作品制作を行っています。

「今回はヒト型ではなく犬型のロボットを使う予定であり、またこれまでの作品の愛らしく親しみやすい印象と打って変わり、危険で恐ろしい作品に仕上げようと思っているが、そこに同じテーマが通底していることを示したい。〈視線〉という意識の指向性を適切に制御し、人間との間に動的な関係性を築くことで、ロボットを生き物に化けさせることがテーマである」と話しました。

15年前に感じた恐怖と着想

今回の採択企画『鎖に繋がれた犬のダイナミクス』の着想は、かなり以前に遡ると言います。2009年頃、アメリカのボストン・ダイナミクスが「Big Dog」という四足歩行ロボットの映像を発表して話題になりました。それを見てとても恐ろしく不気味なものだと感じた、と藤堂さんは言います。当時それはアメリカ国防省の予算で開発された軍用ロボットであり、きっといつか戦場で人を攻撃する無人兵器になるに違いない。しかし、世の中の反応は、それを怖がる人々と、ジタバタした滑稽な動きを面白がって笑う人々に二分していたと言います。彼らが笑えるのは、安全圏からそれを眺めていて、自分達にとってそのロボットが脅威ではないと思っているからだ、と藤堂さんは考えました。「四足歩行ロボットを鎖につないで見せる」という作品のアイデアはそのときに思いついたと言います。このロボットは、おそらく人を殺傷する能力をすでに有していて、戦場に導入されるのは時間の問題である。それを、人間の倫理という頼りないものがかろうじて繋ぎ止めているから、人々は安全圏にいられるのだ。それを「一本の鎖で繋ぎとめる」という表現で皮肉として描くというのが、最初の着想だったそうです。

しかし今はもう、このようなロボットの動きを見て面白おかしいと感じる人はほとんどいないのではないか、と藤堂さんは続けます。あれから15年経ち、ボストン・ダイナミクスも、追従する他のロボットメーカーも技術的にたいへん進歩した。動きは洗練されてきたし、戦場でも実際に活躍しはじめていて、誰が見てもロボットはすでに圧倒的能力を有している。安全圏からこれを笑っている・ロボットを舐めている、という当時の感覚はもう失われてしまったように感じられる。むしろ人の関係の変化で言うと、ロボットや人工知能が人間の仕事を奪うのではないか、あるいは逆に人手不足を解消してくれるのではないか、などといった現実的な文脈でそれを予測し、期待しはじめている。今さらロボットの影響力の恐ろしさについて注意喚起する必要は無くなってしまった、と話します。

既製品をアレンジすることの意味・難しさ

アドバイザーの戸村朝子さんは、藤堂さんがこれまで取り組んできたテーマの強さに言及しながら、今回の作品の方向性を定めるにあたってさまざまな可能性を議論したいと話します。

戸村さんは、既製品を用いる場合、自分の作品に「他者のデザイン」や「意味付け」が加わってしまう点に難しさがあることを伝えました。これまでの藤堂さんのロボット作品は自分自身でデザインされてきたけども、今回は誰かがデザインしたものを迎えるかたちになるため、それがすでに持っているコンセプトに相乗りするのか、あるいは打ち消すのか、そういうことを考える必要が出てくると指摘します。

アドバイザーの高嶺格さんは、ロボットの実物を見た第一印象として、どれだけ改造できるかで作品の面白さが決まるだろうと話します。動きの要素を残して取り入れながら、見た目を大きく変えて恐ろしさを演出する方向性になるのではないかと。しかし「作家が手を加えすぎて、その作為がお客さんに伝わってしまうと、逆に怖さが薄れてしまう」という点を指摘し、たしかに難しい問題であると話しました。

それに関連して、藤堂さんから別の懸念点が挙げられます。今回使用する予定のUnitree社製の犬型ロボットは一般販売されており、すでにこれに危険な改造を施して行われるパフォーマンスなどの事例がすでに多くあるため、ハックをするだけでは、ありきたりなネタとして終わってしまう危険性がある、と言います。その上で、「この作品の重要な部分は、“これ以上踏み込むとケガするという危険がありながら、ぎりぎり安定が保たれている瞬間”をいかにデザインするかだと思っている」と話しました。

「危険さ」の表現における危うさ

高嶺さんはもうひとつ、鑑賞者の安全面を考慮しすぎると表現の幅が狭まってしまうのではないかと指摘します。藤堂さんは鑑賞者が直接ロボットと対峙するという方向性をベースに話を進めているけれども、「ロボットと向き合っている人を鑑賞する」といった演劇の構図・演出を取り入れる展示方法もあるのではないか、と提案しました。一方藤堂さんは、脚本をつくって演じることでその世界観のなかではロボットの振舞いにリアリティは出るものの、全体的につくり物に見えてしまいそうだと話します。

「ロボットが今まさに自分に殺意を向けている」という印象をつくり出したい、と藤堂さん。「狙われている」という感覚をどう生み出すかを考えるなかで、例えばロボットの視界が壁に投影されて、自分に照準を定められている様子がリアルタイムに見えるとよいのではないかと話しました。また、ロボットの「殺傷力」を印象づけるために、レーザー光や電動ノコギリなどの危険なギミックを搭載するアイデアも挙げました。戸村さんは「ノコギリの恐怖とロボットの恐怖は異なるため、作品の目的が見えにくくなるののではないか。スパイスが多すぎると味が分からなくなる」と料理に例えて問いを投げかけると、藤堂さんもその点は懸念していると答えました。戸村さんは、テーマに立ち戻って、鑑賞者に何を持って帰ってほしいかを考えてみてほしいとアドバイスします。

ロボットの自律性を演出するために

3人は、実際にロボット犬の動きを眺めながら、生命感のある動きについて考えていきます。「動きが制御され過ぎていると、裏で人が操っているラジコンのように見えてしまう。そうではなく、ロボットが自ら攻撃しようという意志を持っている印象を与えたい」と話す藤堂さんに対し、戸村さんは「ロボットのエラーを活かすこともできるのはないか。多少のエラーはあった方が、自律性のあるロボットらしく見えるかもしれない」と提案しました。

今後、藤堂さんは複数の実装アイデアをもとにプロトタイプを制作し、方向性を見定めていく予定とのこと。また制作にあたって協力してくれる技術者との話し合いを重ねながら、開発可能な選択肢を絞っていくことになるだろうと話しました。戸村さんから「いろいろ試してみた結果、すでに購入したこのロボット犬を使わないと判断することだって可能なので、今の段階ではできるだけ思考の幅を広げて、提示すべき表現テーマを見極めることに時間を使ってほしい」と伝えられました。

→NEXT STEP

作品の見せ方や実装方針を具体化する