「ものすごくでっかいマイクロプラスチックをつくる」。直径5mm以下のマイクロプラスチックを巨大化することを目標に、リサーチや制作を続けてきた安西剛さん。1カ月半の上海でのアーティスト・イン・レジデンスを経て、成果発表イベントに向けた制作を続けながら試行錯誤を重ねています。最終面談では上海での経験や制作時の葛藤などが話されるなか、アドバイザーからは『Giant Micro Plastic』の原点に戻る提案も。初めて発表される作品に期待が寄せられます。

アドバイザー:高嶺格(美術作家/多摩美術大学彫刻学科教授)/原久子(大阪電気通信大学総合情報学部教授)

最終面談:2025年1月20日(月)

大きさの演出のあり方

上海での「プラスチックごみ」のリサーチと制作

前回の中間面談の頃は、上海でアーティスト・イン・レジデンスに参加していた安西剛さん。最初に上海での制作と展示の報告をしました。滞在は1カ月半で、その間にリサーチから制作、展示まで急ピッチで進めていきました。制作したのは、マイクロプラスチックの写真をプリントした布に、上海で拾ったプラスチックごみを詰めたクッション型の作品。7つほどつくり、インスタレーションを発表しました。

プラスチックごみは、滞在場所のマンションのごみ置き場から収拾。上海のマンション群のなかには、通販で注文した品物を受け取る場所があり、その場で梱包材を捨てるそうです。そのごみ置き場から集めたプラスチックを使用しました。

クッションとしての用途を想定したわけではないものの、生地には伸縮性があり「展示中にクッションとして使う人もいた」と話す安西さん。「触れる作品はいい。ごみであるにもかかわらず心地よい質感の作品は、アンビバレントな感情を生むかもしれない」とアドバイザーの高嶺格さんは評しました。

作品を「増やす」「生む」ことへの葛藤

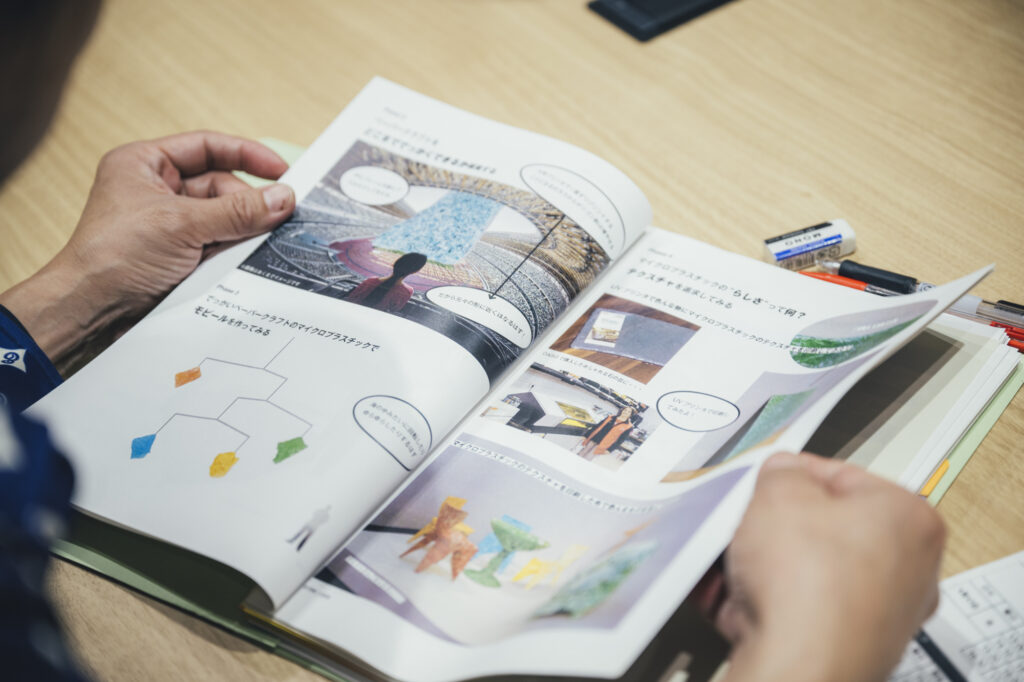

話題は、2月の成果発表イベントに向けた進捗状況に移ります。マイクロプラスチックを2m以上に拡大した彫刻を3点、モビールを1点制作し、インスタレーションとして展示予定です。彫刻作品は、マイクロプラスチックの画像を印刷した紙を組み立てて制作。3Dスキャナを製造するメーカーや印刷会社、3DCGクリエイターなどに協力してもらいながら試行錯誤を繰り返しています。巨大なペーパークラフトのため強度に苦労したものの、5つに分割して組み立てることで、自立に十分な強度が出ることがわかりました。

安西さんは「つくった作品をどう保管していくかも重視している」と言います。アーティストにとって保管場所は課題。「広い場所を見つけて保管できればよいというわけでもない」と考えながら組み立て方や素材を選んできたため、予定よりも制作に時間がかかりました。

一方、制作を進めるなかで、作品を生み出すというアーティストの仕事自体にも「罪悪感を感じることもあった」と言います。上海滞在時に行った義烏(ギウ)でのリサーチも大きなインパクトがありました。義烏は世界でも有数の卸売市場がある町。安西さんが「めまいがするほどの物量」と表現するように日用品をはじめとするあらゆる商品が並びます。「マイクロプラスチックの源流にも近い場所」だと感じたそうです。

この体験を経て、アドバイザーの原久子さんから「作品にフィードバックされそうか」と質問。作品の素材に既製品を使うことの多い安西さんは、資本主義経済を中心とした生産や消費、物流について「具体的にはまだ結びつかないが、このテーマには長期的に取り組んでいきたい」と答えました。

「ジャイアント」を実現するための展示の工夫

作品を生むことへの葛藤に対し「その感覚はよくわかる」と高嶺さんも共感します。そのうえで「マイクロプラスチックを大きくする」という本作の原点に戻ると「作品は大きければ大きいほどよいのでは」とコメント。展示を予定している会場は天井が高いため、スケールダウンして見える可能性があります。

採択時の企画資料と比較し、現在制作中の作品が「小さく感じとられないか」という懸念を抱くアドバイザーの2人。感覚だけでも「大きい」という印象を与えられたら、とアドバイスがありました。高嶺さんから「目の前にモビールを吊るしたゴーグルをつくって大きく見せる」「巨大なドームの写真を作品の背景に置き、仕切りで囲んで穴からのぞく」などのアイデアも。原さんからも「オーストリアの作家、フランツ・ヴェストの彫刻のように台座や支柱によって高い位置に置くのはどうか」など展示方法についての工夫が発案されました。

2人のアドバイスから、安西さんも「万華鏡をつくるのも面白い」「作品を積み上げて展示するのもよいかも」など案を巡らせていきました。「時間も予算も限りはあるが、ぜひいろいろと試してほしい」と原さん。最後に安西さんは「成果発表は本作の初めての発表の機会になる。そのためできるだけシンプルに見せることを重視したい」と、当初の思いに立ち戻りました。

TO BE CONTINUED…

成果発表イベントに向けて、展示方法を検討しながらペーパークラフト作品の制作を続ける