木原共さんが制作を進めている『演画』は、プレイヤーが文章生成AIと対話をし、マンガの形式で毎回異なるストーリー展開を楽しめる新感覚のゲームシリーズです。木原さんは制作が進むゲームの現状や、ゲームデザインとその見せ方について課題や問題点をアドバイザーの2人に共有しながら、それぞれのトピックで具体的な議論が展開されました。新しいタイプの作品だけに、アドバイザーはその可能性を狭めることのないように注意を払いながら、作品の課題に助言を行いました。

アドバイザー:米光一成(ゲーム作家)/若見ありさ(アニメーション作家/東京造形大学准教授)

最終面談:2025年1月16日(木)

『演画』という新たなメディアにふさわしいゲーム体験の探究

ゲームデザインのアップデート

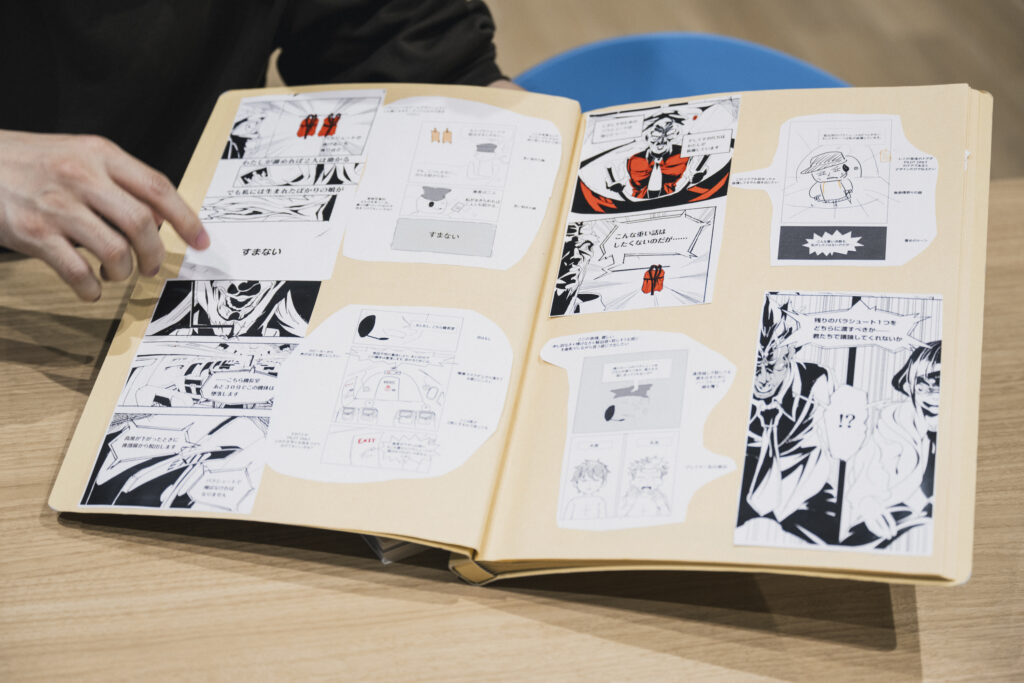

最終面談はまず木原さんから、演画シリーズの初回作として制作されている「最後のパラシュート」の進捗やアップデートについての報告から始まりました。

同作は2人用のゲームで、作画をマンガ家、デザイナーの永良新が担当しています。生成AIはセリフ部分だけに使用されており、画像生成AIは使われていません。

物語の舞台は、墜落寸前の飛行機の中。搭乗しているのは、文章生成AIが演じる独断的な機長と、プレイヤーが演じる2人の乗客、計3名です。しかし、機内に用意されているパラシュートは2つだけという緊急事態が発生しています。しかも、誰がパラシュートを使うかを決めるのは、すでに一つを装備して自分だけは生き延びるつもりの機長自身です。プレイヤーである2人の乗客は、対話を通じて機長を説得する必要があります。2人で協力して全員の生還を目指すか、それとも機長と手を組み、自分だけの生存を狙うか——プレイヤーの言葉次第で、全員生還から全滅まで、毎回異なるマンガがつくられていきます。

初回面談で提示された男女の乗客キャラクターについては、安易なジェンダー対立の構図を避けるため、同年代・同属性の男性2人に敢えて変更されたことがシェアされました。さらに、UIについても、原稿用紙を意識した横長レイアウトの採用、断ち切り表現の追加、コマ表示時のアニメーションのブラッシュアップなど、マンガ独自の形式をより積極的に取り入れる工夫を行ったことが説明されました。

その他のアップデートとして、機長の人格が「お金の亡者の機長」や「名声に飢えた機長」など、毎プレイごとに変わる仕組みを導入したことが語られました。それによってクリアの条件となる機長への説得が、とあるお題に答える「大喜利」的な遊びとなります。極限状況にありながら体験が重くならないようにコメディ的なプレイ感覚を伸ばしたほうが、より多くの人が楽しめるのではないかという見立てが木原さんから述べられます。

ただそれに対しアドバイザーの米光一成さんからは「大喜利的なゲームはたくさんあるが、簡単に答えられたり、ウケなくても大丈夫なシステムにしないと、お笑いの素養がある人しか遊べないものになってしまう」と注意を促しました。

対戦か協力か

この最終面談でも初回面談から懸案となっていたゲームデザインについてのディスカッションに時間が割かれました。「最終的にどうまとめるかで迷っていて、乗客同士の対戦方式でまとめるのか、協力プレイにして機長を説得するのか。ゲームの設計としては両方に対応できるけれど、どっちかに絞ったほうがシンプルで良いのではないか」と木原さんはゲームのルールをまだ決め切れてないと述べます。

それに対しアドバイザーの若見ありささんは「対戦型だと相手をおとしめる思考にしかならないので疲れてしまう。両方できたほうがいい」と応じ、米光さんもそれに同意しながら、最近のゲームの潮流として次のような指摘をします。「ボードゲームやアナログゲームの世界だと、最近協力ゲームが増えていて、攻撃して奪うみたいなことをあんまりしなくなっている。でもそっちの方がガチゲーム勢じゃない人たちにとっては遊んでいて心地よい。なぜかと言うと攻撃するタイプだと遊んでいる間相手に『こうした方が良いよ』って教えられないから。協力が前提にあると初心者も教えてもらうことが嫌じゃない環境ができる。『演画』は新しいタイプのゲームなので、協力タイプの方が広く遊んでもらえそうな気がする」。

これらの意見に対し木原さんは作品の「見え方」を踏まえながら、「トロッコ問題的な対立を明確にするなら、どちらが生き残るかのシンプルな対立にした方が良さそうなのですが、ゲームデザイン的な可能性を探求する場合、協力プレイも捨てがたい。今のお話聞くと、今はなるべく可能性を残す段階でいいのかもしれない」と応じました。

展示をどうするか

面談の終盤、話題は展示のインストールについて移っていきます。アート系の観客の場合、あまりプレイしてくれないのではないかという不安や、ルールが新しすぎるから一般の観客を置いて行ってしまうことにならないかという懸念について木原さんは述べます。テストプレイを実施し、よりプレイヤーの反応を探りたいという要望を持つ木原さんに対して、米光さんは「自分が教えている大学の授業でテストプレイしてもいい」と機会提供に協力する姿勢を示しました。

成果発表イベントの後予定されているという展示についても、発表場所に即したアウトプットが議論されました。初回面談よりも具体的なゲームデザインについての議論が展開され、最終面談は終了しました。

TO BE CONTINUED…

対戦プレイ、協力プレイなどゲームデザインの可能性を追求し、成果展ではなるべくフィードバックを得られるようにする