令和6年度の創作支援プログラム、中間面談は前年度に続き、クリエイターとアドバイザーが一堂に会して行われました(一部のクリエイターはオンラインで参加)。ほかのクリエイターの発表を聞き、担当アドバイザー以外からもレビューをもらえる貴重な機会。二つの部屋に分かれ、各クリエイターとも5分のプレゼンテーションと、15分のアドバイスの時間が設けられ、活発な議論が繰り広げられました。面談後には懇親会も。本記事では発表グループ①の様子をレポートします。

合同中間面談 発表グループ①

日時:2024年11月19日(火)

時間:13:00~17:00

会場:コンワビル(中央区築地)会議室

アドバイザー:さやわか(批評家/マンガ原作者)/高嶺格(美術作家/多摩美術大学彫刻学科教授)/戸村朝子(ソニーグループ株式会社 Headquarters 技術戦略部 コンテンツ技術&アライアンスグループ ゼネラルマネージャー)/原久子(大阪電気通信大学総合情報学部教授)/モンノカヅエ(映像作家/XRクリエイター/TOCHKA)

阿部和樹『手描きの計算』

初回面談からさらに発展させたデモ映像を再生します。「一見わかりにくいが、以前よりもパーツを細分化して描画している。CGで水を表現する方法を参考にした」と阿部和樹さん。今悩んでいるのは、システム上判別が難しい音の終わりをどう表現するかだと言います。加えて初回面談で上がった、ストリートピアノを用いたインスタレーションについては、「候補地との交渉を進めてみたものの、進行には想像以上にマネージメントに時間を割く必要があると感じたため、音を出すことのできるギャラリーに楽器を持ち込んで展示する形式を考えている」と話しました。

初回面談では、展示方法や発表の場が持つ意味の大きさを加味して、ストリートピアノのアイデアが提示されていました。その経緯を確認した上で、担当アドバイザーのさやわかさん、モンノカヅエさんからは、展示方法を今一度検討することの重要性が話されました。原さんは現状のデモにはパターンの気持ちよさがあると評した上で、「手描きの描線には身体性が宿るもの。パターンには視覚的な気持ちよさがあるが、身体性という点ではそこからの逸脱や広がりも大事なのでは」と、手描き「らしさ」を追求するための視点が提示されました。

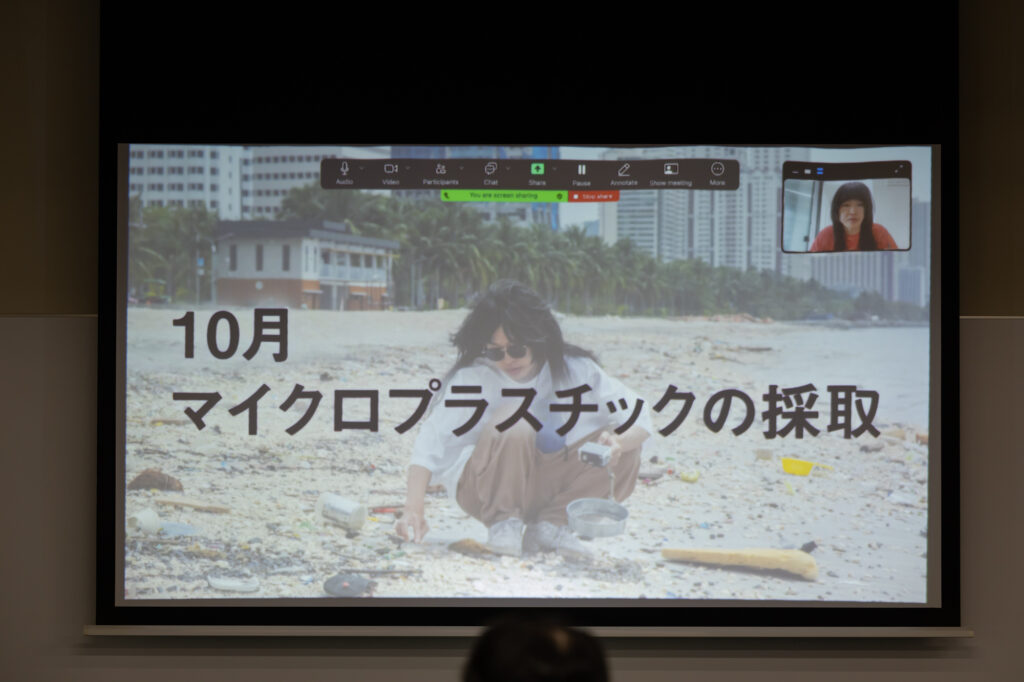

安西 剛『Giant Micro Plastic』

本プロジェクトのために海外渡航中の安西剛さん。上海からオンラインで参加し、フィリピンや台湾でのリサーチについて報告しました。フィリピンでは、ごみ問題・環境問題への取り組みとしてプラスチックと日用品の交換を行う団体などを取材し、「プラスチックが通貨化しているような印象。NFTアートなどへの展開の可能性を感じた」と話します。また台湾では海上でマイクロプラスチックを収集している団体に出会い、今後その船に同乗できる可能性も浮上していると言います。マイクロプラスチックを拡大印刷するための技術的な課題についても、カメラメーカーに協力を仰ぐなどしてクリアしようと模索中です。

戸村朝子さんは「マイクロプラスチックは国境のない問題。今回のリサーチは今後の安西さんの活動の背景として、骨太な骨格になるはず」と、プロジェクトの次元の高まりを感じさせるリサーチを評価しました。さやわかさんは「マイクロプラスチックの採取というと砂浜を想像する。海での採取には意外性を感じるが、それを行う団体がいるということは実質的な意味があるということ。それが面白い。作品のコンセプトにも組み込めるといいのでは」と、広大な海との対峙が作品にどう表れてくるのか、期待を寄せました。

池添 俊『スペクトラム』(仮)

初回面談で議論された「作家自身の個人的な経験を作品にどこまで反映するか」という点について、「本作では自身で語ることはせず、無数の事実(複数のインタビュー)を通して普遍性をあぶり出したい」と池添俊さん。ただし、映像には自身にゆかりのある土地の風景などを用いることも考えていると言います。実際にその土地で撮影したという映像に、インタビュー音声を重ねたデモ映像を再生しました。今後は精神疾患に関わる方へのインタビューを継続しながら、作品に用いるインタビューの選定や再録、風景の撮影などを実施、また上映や関連イベントの準備も進めていきます。

モンノさんからは「音声が入り作品のイメージがクリアになった」とコメントがあった一方で、高嶺格さんからは「声が聞き取りにくかった」という指摘も。また「扱っているテーマに対して、映像が安定しすぎている印象がある。精神疾患やそのケアの当事者は、もっと動揺しているのではないか」と、違和感も投げかけられました。以前、美術館で池添さんの作品を観たという原さんは、「その時の印象が残っている。オルタナティブな場所での上映会を検討中とのことだが、インスタレーションとしての見せ方も検討してみては」と、映像にとどまらない見せ方に期待を寄せました。

榊原 寛/畳部屋『歴史の終わり』

ポーランド在住の榊原寛さん、中間面談は対面での参加が叶いました。「初回面談で指摘を受けた、生成AIで制作していた背景やキャラクターについて、それぞれ本作の世界観に合うクリエイターに依頼することができた」と榊原さん。各クリエイターによるサンプル画像などをスライドで見せました。またバグなどを見つけるためのテストプレイについても適任者を見つけ、「すでに24時間ほどプレイしてもらい、161点の指摘をもらった」と言います。今後は指摘を受けた点を修正しながら、各クリエイターから納品されたものをゲームに組み込んでいく予定です。

初回面談はオンラインだったため、担当アドバイザーからは対面を喜ぶ声があがりました。順調な進捗を評した上で、さやわかさんは「バグについては、すべてを真正面から受け止めると大変。とんちで乗り切るところも必要」と対処のコツについてアドバイス。またUIのつくり込みについても「完璧につくり上げずとも、ちゃんとつくっているなとユーザーに感じさせることはできる」と、そのためのヒントを提示しました。戸村さんからは、本作の持つ批評性やメッセージ性について質問があり、榊原さんは「一度戦争を始めるとやめられないことなどへの批評性を、物語ではなくシステムから感じさせたい」と答えました。

実験東京(安野貴博+山根有紀也)『別人電話ボックス』

初回面談を受け、コンセプトの再検討を行ったという実験東京。コンセプトをまとめたスライドを流しながら、山根有紀也さんがプレゼンテーションしました。5歳児の自分の顔を纏うことで、「当時を思い出しているのではなく、自分の中にいた5歳の自分が出てきた」と感じたという山根さん。行き着いたのは、「流動的自己」というコンセプトです。自身の成長による変化と、他者への変化を織り交ぜ、外見の変化による自己流動が体験できる作品を目指し、プランの軌道修正を行っていると言います。「電話ボックスという形態も再検討が必要と感じている」と話しました。

戸村さんは「5歳の自分が自分の中にいるという気づきが重要。専門的な観点からの裏付けが取れれば、認知症の高齢者の子供返りの症状となどと向き合うヒントになるかもしれない」と、見出されたコンセプトを評価し、その可能性を示唆しました。高嶺さん、モンノさんからは既存のフェイスフィルターについて言及があり、「若い世代はバーチャルに自分の顔を変えることには新規性を感じないのではないか」とモンノさん。安野さんがSF作家である点に触れ、「鑑賞者を独自の世界観にいざなった上で体験させるのはどうか」と、既存サービスとの差別化の重要性を示しました。

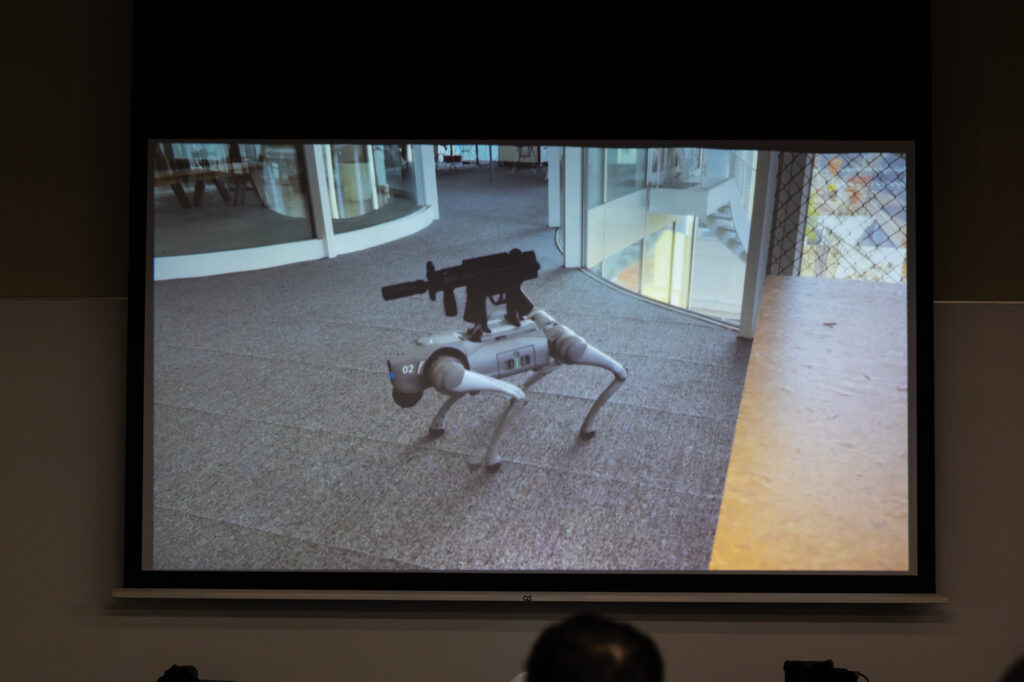

藤堂高行『鎖に繋がれた犬のダイナミクス』

2010年、藤堂高行さんが本作を構想した当初のアイデアは「無人兵器の恐ろしさ」を鑑賞者に感じさせ「安全圏にいる人間の危機感のなさ」を風刺することでしたが、年月が経ち問題意識は変化していると言います。テーマ設定には迷いがあるとした上で、初回面談以降の実験を報告しました。実験では、ロボットの動きを制限し続けるとオーバーヒートし停止してしまうことが発覚。ファームウエアのアップデートで動きが変わるなど、既製品ならではのハードルが見えてきたようです。また、ロボットにさまざまな道具を付加し、対峙する人間が恐怖を感じるかを検証した結果、モデルガンなどの飛び道具はあまり効果的ではなかったと言います。

「シンプルな見せ方が一番面白い」と戸村さん。一方で、既製品のロボットの存在が強すぎることが懸念点として挙げられ、各アドバイザーからは見せ方のアイデアが例示されました。モンノさんは「作家性が見えない」との指摘とともに、「作家自身がマッドサイエンティストのようになって出演する映像作品はどうか」と提案。さやわかさんは「複数のロボットの視線が一斉にこちらを向くだけでも敵意を感じる」と話し、また「ロボット兵器はすでに実際に使用されていて既視感がある。オーバーヒートすることの方が予想外で面白かった」と、実験の結果にポジティブな目を向けてみることの重要性を示唆しました。

Media of Langue(代表:村本剛毅)『Media of Langue』

これまで「メディア」そのものをつくってきたと話す村本剛毅さん。本プロジェクトでは、『Media of Langue』をオンラインの仮想空間から実際の空間へと、展示というかたちで具現化したいと考えています。その候補地として空港を挙げていましたが、初回面談を受け、その前段階としてまずは実際の空間に置くことについて、あらためてその意義や適した見せ方について考えてきたと言います。コミュニケーションの場として、またまなざしへの興味と翻訳への興味が重なる形式として、物理空間への展開を捉えているとし、再考した展示プランをプレゼンテーションしました。

原さんは思考のプロセスを評価した上で、「非物質的な表現に物質性を持たせることはとても大きな変化。それがこのプロジェクトに本当に必要なのか疑問」と、展示への展開について、より慎重な思考を促しました。戸村さん、さやわかさんは空港という場の持つ特性について触れ、戸村さんは「空港はプロトコルで成立している場所」と場の性質を表現しました。さやわかさんは重ねて、「空港にはたくさんの情報や人の往来はあり、本作に近いイメージもあるが、そこにコミュニケーションはないのでは」とコメントしました。高嶺さんは展示場所について、「言語を守る殿堂である図書館はどうか」と別の視点からアイデアを提示しました。

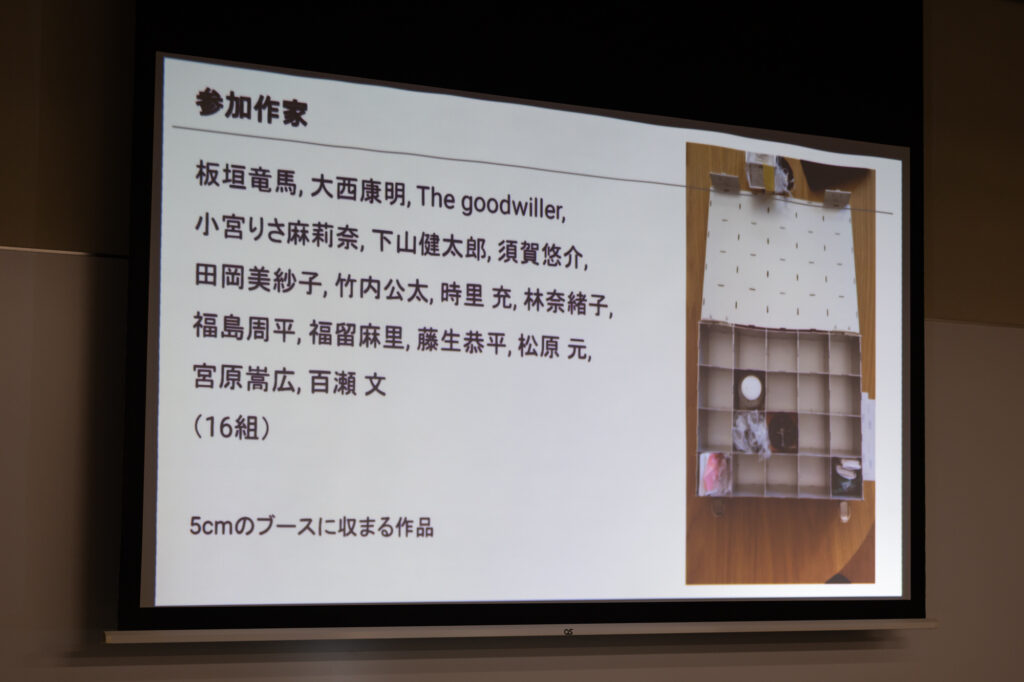

吉田山『風の目たち』

12月の渡航の旅程が確定した吉田山さん。ギリシャ、ジョージア、トルコをめぐる約20日間のスケジュールを発表しました。ギリシャで行う展覧会の会場と日程も決定したと言います。出展アーティストも定まり16組が参加予定です。また、帰国後にはXRによる拡張機能を持った書籍の制作を予定しており、「書籍の先駆性を高めるため、類似の先行事例をリサーチしている」と吉田山さん。渡航先では作品の360度撮影や3Dスキャンなど、難易度の高い記録作業が求められます。「どのような作業になるのか検証中。渡航前にノウハウを習得して臨みたい」と話しました。

アドバイザーからは国の選定理由など、プロジェクトの背景について興味が湧くというコメントが寄せられました。また原さんは「窓に設置した作品のその後は? 誰でも見られるのか」と、作品の設置環境や鑑賞条件について指摘。高嶺さんも同様に、「鑑賞者の反応が見えるといい」としつつも、「最終的には、吉田山さんがたどった工程が作品ということになるのだと思う。ロードムービーのような書籍になるといい」と、理解と期待を示しました。吉田山さんは「プロセスの中で起こる偶然の出会いを反映した、個人視点のガイドブックのような書籍にしたい」と意気込みを見せました。

当日の様子

ダイジェスト映像はこちらからご覧ください。