令和7年度の創作支援プログラム、中間面談は前年度に続き、クリエイターとアドバイザーが一堂に会して行われました(一部のクリエイターはオンラインで参加)。ほかのクリエイターの発表を聞き、担当アドバイザー以外からもレビューをもらえる貴重な機会。各クリエイターとも5分のプレゼンテーションと、15分のアドバイスの時間が設けられ、活発な議論が繰り広げられました。面談後には懇親会も開かれました。本記事では発表グループ①の様子をレポートします。

合同中間面談 発表グループ①

日時:2025年11月17日(月)

時間:14:00~17:30

会場:コンワビル(中央区築地)会議室

アドバイザー:さやわか(批評家/マンガ原作者)/庄野祐輔(編集者/キュレーター/デザイナー)/高嶺格(美術作家/多摩美術大学彫刻学科教授)/原久子(大阪電気通信大学総合情報学部教授)/モンノカヅエ(映像作家/XRクリエイター/TOCHKA)

まちだリな『飛行する野菜人間(仮)―もどかしい身体のための実録』

ALS(筋萎縮性側索硬化症)によって家族を失う出来事や自身の吃音の経験から、意思と身体の非同期性、他者の介入のできなさを軸とする作品を制作するまちだリなさん。3DCGの活用などが議論された初回面談を経て、まちださんが見出した方向性は、窓ガラスを呼気で曇らせて指で絵を描いてストップモーションアニメを制作し、インスタレーション作品として展示するというものです。もどかしさを鑑賞者に実感してもらう仕掛けとして、展示の際、映像の投影面としてもガラスを用いる予定です。そうすることで、鑑賞者も同じ行為を行える一方で、映像と決して交わることができない状況をつくりたいと話します。

複数のアドバイザーから、ALSの当事者へのリサーチを薦める声があったものの、まちださんには作品への他者の介入について、迷いや抵抗があるようです。担当アドバイザーの庄野さんは初回面談からの方向転換を評価しつつ、「実際に作品に使用するかは置いておいて、リサーチはするといいのでは。作品に広がりが生まれる可能性はある」と後押ししました。さやわかさんは「リサーチへのフォビアのようなものがあるのが面白い。ある意味ではこだわりがあるということ」と前置きした上で、「現状は、なんとなく嫌、というところに留まっている印象だが、他者との距離感についても意図を言語化し、作品構造に落とし込むことが重要」と話しました。

岸裕真『xoxo-skeleton』

装着者の次の動作をAIが生成しフィードバックする外骨格デバイスを制作するプロジェクト『xoxo-skeleton』に取り組む岸裕真さん。AIと人間が身体を共有するためのデバイスの開発を目指しています。最終的にはハード、ソフト共にオリジナルのロボットを制作予定ですが、まずは既存のハードとソフトを組み合わせ、Unitree Go2(通称イヌロボ)の四肢を拡張したプロトタイプを制作。中間面談ではプロトタイプによる実験が動画で紹介されました。実際に両腕をロボットアームにコントロールされる体験は「母親に手を引かれるようで興味深かった」と岸さん。一方で動画を見たアドバイザーたちからは「文楽やマリオネットのよう」というコメントが相次ぎました。

「着実に進んでいる様子」と原さん。続けて、「イヌロボは四肢を持ち、人と基本構造は似ているが、本番で制作するロボットはそこから逸脱する可能性もあるのか」と、AIによる操作が人の普段の身体動作の上限を超える可能性について尋ねました。岸さんは「人の安全性を考慮した範囲内での動作に留めている」としながらも、本番で使用するオリジナルAIはフランケンシュタインの小説を元にしており、「はちゃめちゃな身体生成になりそう」と話します。文楽などの操り人形を想起させる動きについては、モンノさんからCGの技法を例に挙げながら「体の先端の方を操ると文楽の雰囲気が出る。肩や肘などを動かせばより人らしい動きになる」とアドバイスがありました。

木戸龍介『Inner Light -Dialogues through Two Hands-』

『Inner Light -Dialogues through Two Hands-』はアーティストとロボットアームが互いの制作に影響を受けながら、交互に彫刻を制作するプロジェクトです。行為や認知の異なる人とロボットによるコミュニケーションやエラーから生まれる表現を探求し、AI時代に生身の手や彫刻家が制作する意味や価値を問う試みです。ちょうど初回面談のころにロボットアームが届き、「まずはテストとして習字をさせてみた」と木戸龍介さん。その様子を紹介しました。その後、切削と3Dスキャンを同時に行うセッティングを完了させたものの、未だ木戸さんが実際にロボットアームとの協働をスタートできる状態にはなっていないとのこと。スケジュールの遅れが大きな懸念点のようです。

テストで行った習字について「こんなに拙い字しか書けないのかと、かえって感動した」と高嶺さん。「単に作家と同じようにつくれることやうまくできることがゴールではないと感じた」と、今後の展開に期待を示しました。作家自身にプログラムの知識がないことで作業が進められない状況に、「プログラマー任せにせず、作家自身がプログラミングの基礎を学び、理解する必要がある」とモンノさん。「ChatGPTなどAIもコードを書いてくれる。気持ちだけ焦るよりも手を動かしてみては」と励ましました。また庄野さんは「現状の想定だと、プログラマーの解釈次第になってしまうところがある」と指摘。その点でもやはり、木戸さん自身がプログラムの基礎知識を得ることは有効なようです。

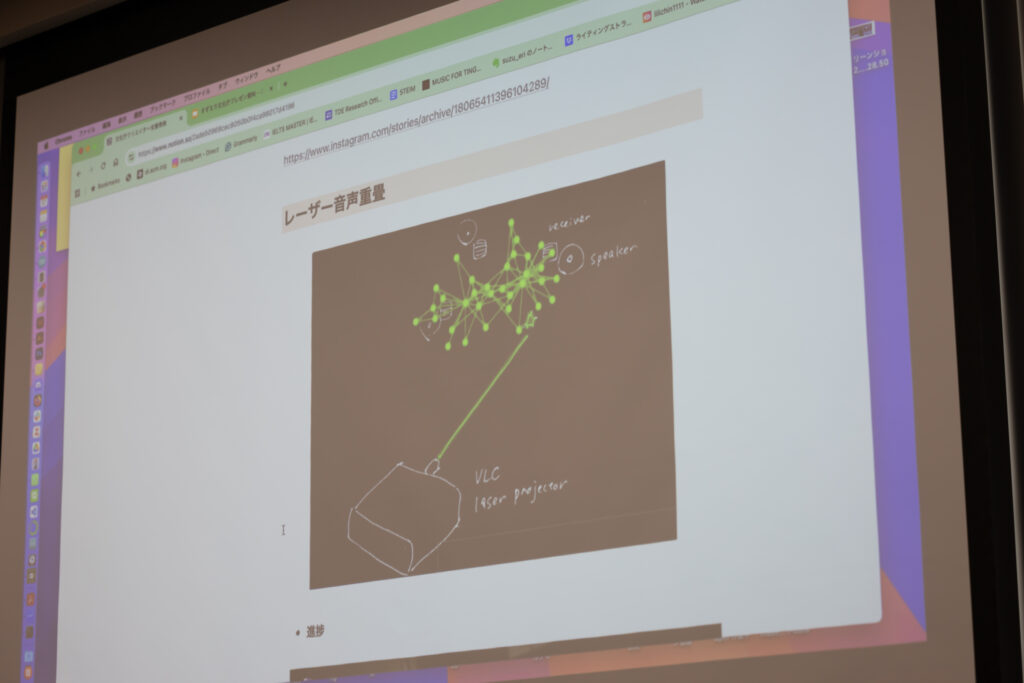

すずえり(鈴木英倫子)『Opto-Sonic: Reinventing VLC for Ambient Voices』

可視光通信技術を用いた「可視光通信楽器」(シンセサイザー)と、レーザー光に音を載せ光でグラフィックを描くインスタレーションの2つを制作予定のすずえりさん。「可視光通信楽器」については、ほぼ形になっており、現在は基板のブラッシュアップを行いながら、さまざまなミュージシャンが使う様子を記録し展示するための量産をはじめていると言います。レーザーを用いた作品については、市販のレーザープロジェクタの改造に着手。外部の協力を得ることで、TouchDesignerとILDAケーブルで音声重畳するという、当初の想定とは異なる手法に辿り着けたと話します。同じ仕組みを用いながらも異なる2つの作品をどのように展示するか、その方法を検討中です。

楽器を人に使ってもらうというアプローチについて、「基本的には自分で使用する楽器だが、成果発表としてそれだけでいいのかという懸念があり、他のミュージシャンにも使ってもらうことを考えた」とすずえりさん。ただ、かえって要素が混雑した印象もあるようで、原さんからは「最終的に作品としてどうまとまるのか」と指摘がありました。さやわかさんはいずれの作品にも「仕組みの面白さがある」と評価し、一方でレーザーを用いたインスタレーションでは、鑑賞者はレーザーで描かれる内容を注視してしまうのでは、と懸念を漏らします。鑑賞者が仕組みの面白さに目を向けられるような工夫を促しました。

鉄崎凌大『スクロールアニメーション『あしたのさんぽ』発信プロジェクト』

プレゼンテーションの冒頭、初回面談で提案を受けた言語学習ツールとしての展開は見送ることを述べた鉄崎凌大さん。作品の原点に立ち戻り、「動くマンガ×音楽」をテーマにしたインタラクティブな滞在型ウェブサイト「Paper Cue」を制作する方針を発表し、サイトの構造などを解説しました。鉄崎さんが製作した動くマンガ「あしたのさんぽ」をメインコンテンツに、場面に登場するモチーフにユーザーが働きかけることによって、音楽が再生されるなど、インタラクティブな仕掛けが作動します。ウェブサイトを本体として、印刷物やカセットテープなどのグッズ展開も検討中です。「ささやかな心地よさや安らぎを与えられるものでありたい」と鉄崎さん。

高嶺さんは「毎日見ても飽きないような絵。コンスタントに更新されるといい」とコメント。初回面談から引き続き、担当アドバイザーのさやわかさん、モンノさんは、サイトへのリーチの仕方を検討する必要があると指摘しました。「言語学習ツールとしての展開も、リーチを意識しての提案だった。現状のままでは新規性が弱い」とモンノさん。庄野さんは「作品はすでに完成していて、今日プレゼンテーションされたのは見せ方だけという印象。せっかくの飛躍の機会なので、作品としての挑戦がほしい」と、チャレンジングな姿勢を求めました。

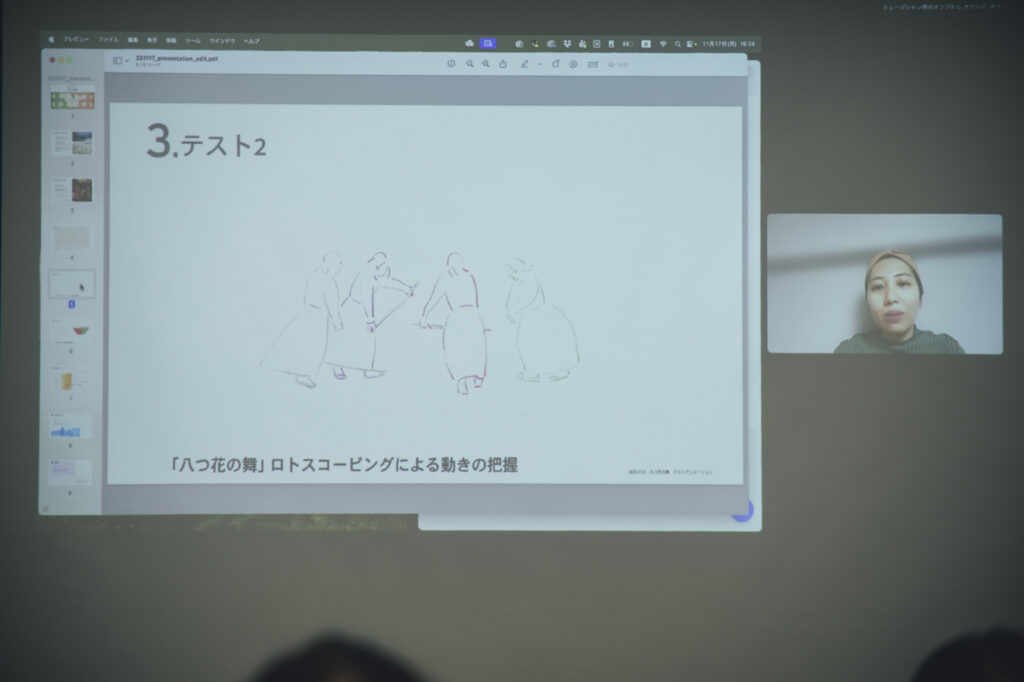

西原美彩『やつはな』

西原美彩さんが挑むのは、広島に伝わる民俗芸能「神楽」の演目の一つ、「八つ花の舞」をモチーフにした短編アニメーションです。5分程度の作品を2027年に完成させることを目標にして、成果発表では2分程度のバージョンを展示予定。10月に実際の神楽の奉納を取材したところ、「若い踊り手への代替わりによって舞の印象が変わった」と西原さんは報告します。「若者が舞う神楽の未熟さや激しさを魅力と捉え、キャラクターの舞の表現に反映させる方針に変更した」。現在の懸念点として、神楽を知らない人にも演目が持つ物語や登場人物同士の関係が伝わるかどうかを挙げ、またカメラワークについてもまだ検討の余地があるとして、アドバイスを求めました。

カメラワークについては「実際にカメラマンに依頼し撮影するのは大変」とモンノさん。Blenderなどの3Dソフトでシミュレーションすることをすすめました。4兄弟が舞う場面のデモを見て、原さんは「現状の動きでは単調に見える」と指摘。その上で、「広島の複数の神楽を見てきた西原さんならではの『やつはな』の舞の魅力を捉え、作品で可視化してほしい」と期待を示しました。さやわかさんはそもそもの制作の目的に言及し、実際にある神楽という文化を紹介することが目的なのか、神楽を起点とした芸術作品をつくりたいのか、目的を明確にすることが重要と話しました。

伊藤道史『虚影技術幽譚プロジェクト/Ghosts of Dreamed-UP Technology Project(仮)』

過去の技術者・開発者者の取材を通じ、現代に実現しなかった構想を「現代の亡霊」として捉え、MR(Mixed Reality)等で新たなナラティブの構築を試みる本プロジェクト。伊藤道史さんはこれまでに行った予備調査について報告し、その中で見えた「ヒューマノイドロボットの先駆的研究者」「手計算のレンズ設計士や圧縮写真の開発者」「SONY ESPER研究所」の3つの取材の方向性とそれぞれの紹介者者を紹介。また作品の経験について、MRゴーグルを装着した際のプロトタイプの映像を再生しました。「取り上げる技術が持つ世界認識に合わせたインタラクションを組み込み、ゴーグル自体も装飾を施したい」と伊藤さん。技術・技術史観の背景にあった夢や構想が、亡霊のように現れる体験を目指します。

アドバイザーは伊藤さんの試みをアーカイブの観点からも評価し、高嶺さんは「調査で見えた鉱脈(インタビュー対象者)は貴重。オーラルヒストリーとして価値が高いので可能な限りインタビューを実施してほしい」と期待を示します。一方で「男性ばかりな印象」とも。庄野さんは「インタビュー先でも是非、見落とした鉱脈ないか、可能性が広がるヒアリングを。歴史に埋もれた人が見えてくるはず」と、引き続き調査することをすすめました。「亡霊」というキーワードについて、さやわかさんは「人を指すのか技術を指すのか。後者だと思うが、MRのイメージからは前者の印象も受ける」と指摘し、ゴーグルをかけること自体が亡霊性のあるテクノロジー体験になってほしいと話しました。

冬木遼太郎『こだまはこだまにこだまする』

日露戦争時のロシアと日本の国境に設置され、現在はその意味を失い博物館に所蔵されている3つの「国境標石」。冬木遼太郎さんによる本プロジェクトはその中の一つ、実物が現存せずレプリカのみが残る個体をモチーフにした、動く作品です。北海道大学にある「国境標石」のレプリカからさらにレプリカを制作し、内部に組み込む機構やシステムを開発中として、写真や図面を共有しました。動きについては「フィギュアスケートや社交ダンスのようなイメージ」と冬木さん。3つのパターンを設け、「亡霊のようにさまよう時間が60%、沈黙が30%、踊りが10%」という割合での実装を想定しています。加えて初回面談の内容から「展示場所は空港がよいのではと考え、交渉中」と言います。

高嶺さんは、初回面談で提示した「残り3つの国境標石も制作しそれらは静止させ、一つだけが動く」というアイデアのその後を尋ねます。「明快さも出て見栄えもすると思ったが、現存しない個体のみを幽霊として見ているわけではない」ため、具体化は見送ったと冬木さん。庄野さんは「個人的な感覚に終始している印象。事実や実際と結びつけることで作品に意味を持たせられるのではないか」とアドバイスしました。原さんからは「場所に意味を持たせられる、北海道で撮影や展示をしてみては」という提案も。冬木さんは「北海道での展示はしたいと思っていた。日露関係に寄り過ぎたくない思いはあるものの、検討してみたい」と前向きな姿勢を見せました。