令和6年度の創作支援プログラム、中間面談は前年度に続き、クリエイターとアドバイザーが一堂に会して行われました(一部のクリエイターはオンラインで参加)。ほかのクリエイターの発表を聞き、担当アドバイザー以外からもレビューをもらえる貴重な機会。二つの部屋に分かれ、各クリエイターとも5分のプレゼンテーションと、15分のアドバイスの時間が設けられ、活発な議論が繰り広げられました。面談後には懇親会も。本記事では発表グループ②の様子をレポートします。

合同中間面談 発表グループ②

日時:2024年11月19日(火)

時間:13:00~17:00

会場:コンワビル(中央区築地)会議室

アドバイザー:石橋素(エンジニア/アーティスト/ライゾマティクス)/西川美穂子(東京都現代美術館学芸員)/森田菜絵(企画・プロデューサー)/米光一成(ゲーム作家)/若見ありさ(アニメーション作家/東京造形大学准教授)

スタジオ石(代表:Mr.麿)『プロジェクト『ZOKU』第一弾作品 “stillhualian”』

stillichimiyaというヒップホップグループのメンバーでもある、スタジオ石のMr.麿さん。台湾原住民の文化を引き継ぐヒップホップアーティストたちと音楽をつくりながら、ドキュメンタリー映像を制作しています。今回は台湾でのリサーチ中にオンラインで参加しました。原住民が多く住む台湾東部に滞在しながら、アミ族のラッパーのスタジオで制作環境を取材したり、台湾東部の花蓮で開催される音楽祭を訪れたりしています。12月にデモをつくり、1月に再び台湾に渡りコラボレーションする予定です。

台湾からの臨場感あふれる発表に「原住民の要素を取り入れながら発展させた音楽が多い印象を受ける。デモを聞くのが楽しみ」と米光一成さん。若見ありささんは「コラボレーションして終わりではなく、問題意識の共有や取材の探究をした上で、ぜひドキュメンタリー映像や音楽としてまとめてほしい」と期待を寄せました。「一般的な音楽マーケットとは違う方法をどのように探っていくのかが興味深い」と石橋素さん。森田菜絵さんからはプロジェクト名の「stillhualian」の意味について問われます。「原住民が多く住む花蓮で活動するアーティストたちと、山梨県一宮町を拠点にするstillichimiyaの共通性に由来する」とMr.麿さんは言います。

大髙那由子『「記す」アニメーション』

アニメーションとは「言語」であると同時に「記憶を記録しなおし再生」できる手段だと考える大髙那由子さんは、今回育児の経験から自身の2人の子どもを題材に制作しています。エピソードを引き出すのは自分の日記。その膨大な日々の記録から何を選択し、どう表現していくかに悩んだ大髙さんは、初回面談でのアドバイスを受け、複数面から多角的に描くこと、また初回面談時に最も話題に上った「辛さ」については、「辛さを理解して」と強調するのではなく「共感の種」を埋めることで解決の道を探っていきたい、と話します。さらに作品の展示方法も考案。ノートに映像を投影する装置をつくり、ノートをめくると次のエピソードが再生される仕組みを考えています。エピソードはおよそ3700日分の日記から、最終的に9つのエピソードにしぼっていく予定。発表の最後に、完成した1本のVコンテが紹介されました。

西川美穂子さんは「日常の気づきを記した日記を題材に、媒体の特徴を生かした展示方法を考えていること、共感の種を意識している点」について評価しました。Vコンテを見た若見さんは「子どもの脳内が見えるような、イマジネーションに結びつく表現が入るといい」とアドバイス。そして話題は展示方法に移り、石橋さんからはノートをめくると次の動画が流れる仕組みについて、「最初から最後まで見ない人がいても、作者としてそれは気にならないか」と問いかけがありました。大髙さんは、物語の途中でノートをめくる可能性もあるが、それでもかまわないと思う。ただし、大きな画面で映像尺の1ループを待ち続けるよりも、より見てもらいやすくなるような展示方法を考案したかったと話します。米光さんからは「話数がたくさんあることで、より共感を生むコンテンツだと思う。ぜひたくさんエピソードをつくっていってほしい」とコメントしました。

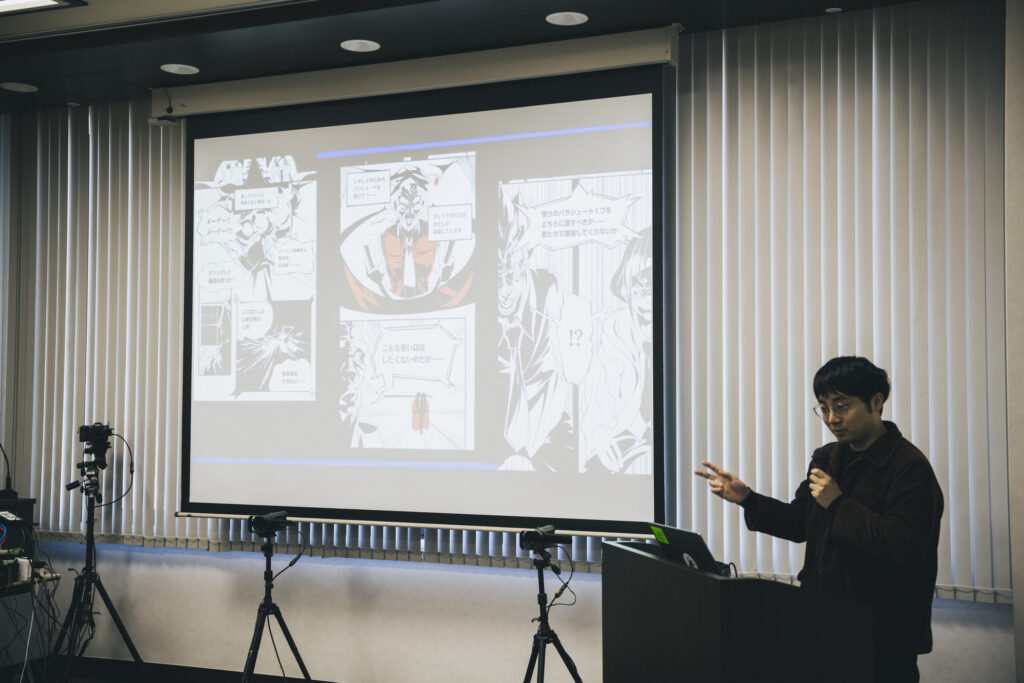

木原 共『演画』

プロジェクト名の『演画(えんが)』とは「演じられるマンガ」。プレイヤーたちとAIが繰り広げる会話からマンガのストーリーが変化するゲームです。ゲームデザインとシステムを担当する木原共さんは、大規模言語モデルを活用することを考え既存のゲームを分析。その中でTRPGのように「この選択をしたらどうなるのか」で物語が進むゲームがよいと考えました。参加者それぞれが隠れた役割や能力を持つバトル形式のゲームを検討しています。悩んでいるのはメディアアート的な「制作媒体の批評性」を突き詰めるのか、もしくはゲームとしての面白さを優先するかという点。成果展の発表に向けてテストプレイヤーを探しています。

米光さんは「自分が面白いけれどほかの人が面白いだろうかと懸念するものが、むしろ一番いい。批評性は後からついてくるもの」と期待します。「AIと一緒につくるという前提にすでに批評性がある」と若見さんも続けました。西川さんも「プレイヤーが突き付けられる選択肢と、社会課題が炙り出されそう。それだけで面白いし、その木原さんの視点に批評性がある」と評します。石橋さんからは、ゲーム作品、マンガ作品としても新たな手法の開発となる本作を発表することについての意義が語られました。

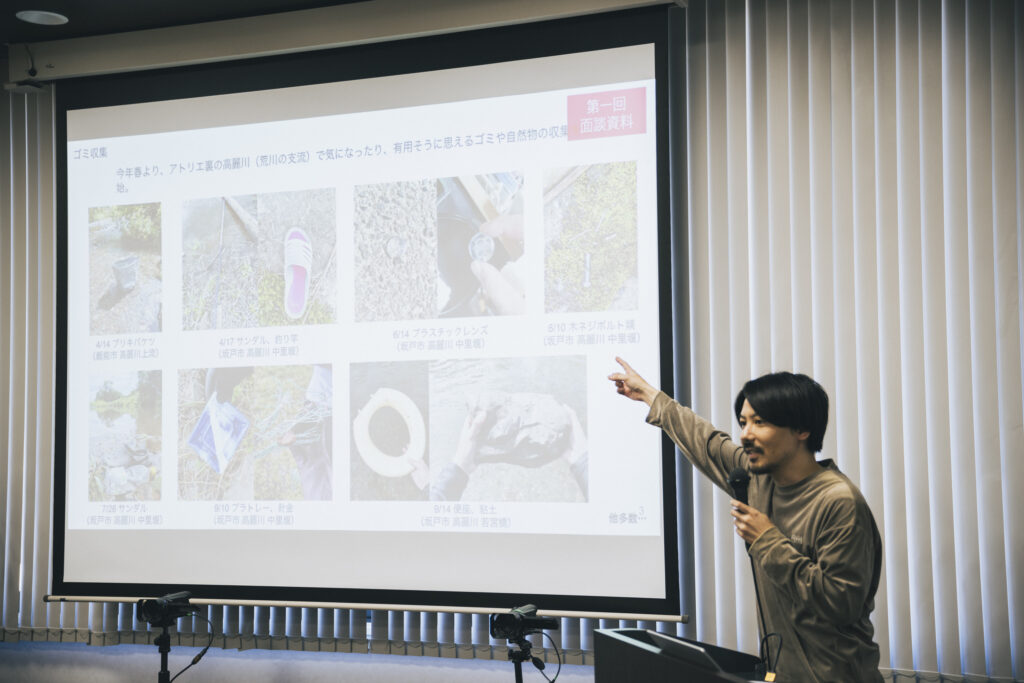

石橋友也『Self-reference microscope』

川で拾ったゴミや自然物でつくった顕微鏡で、川の水をのぞくプロジェクト。荒川水系でさまざまなゴミを拾いながら、レンズの歴史や製法をリサーチしてきました。初回面談での「クイック&ダーティーにつくってみては」というアドバイスから、まずは手を動かしてみることに。3種類の顕微鏡を制作しました。バーベキューの網とラクロスのボールを使用した水レンズ式の顕微鏡、石を支持体にガラス板や五円玉を使った水レンズ式の顕微鏡、そして同じ形状のレンズを二つ使った複式顕微鏡。またそれらで川の水を観察した映像も紹介しました。2025年1月に参加する岐阜県美術館の展覧会で本作も発表予定で、プロセス重視か、オブジェクト重視かなど展示方法を検討しています。

担当アドバイザーの森田さんは「撮影された映像もスチルよりもムービーのほうが生命を感じやすくてよい。展示場所によってはプロジェクトの過程や背景、オブジェクトの展示、どちらも面白いと思う」と話しました。西川さんは「本作で重要なのはセルフリファレンスという側面。そこに美術の可能性がある。この行為を通して何を得られるのかを考えることで、展示方法も自ずと決まると思う」とコメント。また米光さんは「ドキュメンタリーが見られるとイマジネーションが広げられるかも」と、若見さんは「教育的にも展開できそう」と展示が持つ可能性についてもアドバイスがありました。

深谷莉沙『Flowers』

本作は2人の少女、ハナとライラの感情や関係性の変化を、ファンタジー要素を交えて描いた短編アニメーション。ライラの体が植物になっていく過程で変化する、2人の友情が描かれていきます。作者の深谷莉沙さんは、ストーリーボードとシークエンスを初回面談で見てもらったのち、よりハナの感情を丁寧に描く演出にブラッシュアップしました。感情の演出の一つとして、モノクロの世界の中に金や銀などの色を入れることも検討しています。現在はストーリーができ、ビデオコンテを制作中。冒頭のテストモーションを流しました。フランスのアニメーターの協力も得ながら完成を目指しています。

森田さんから、修正箇所の詳細について質問がありました。一つは「2人の感情の変化に焦点をあてるため、ライラだけの描写を大幅にカット」、二つ目に「2人が学校外で遊ぶシーンは舞台を学校の屋上に変更。小さな空間のほうがより感情の変化を拾いやすいと考えた」と深谷さんは答えます。前回の面談を経て、2人の感情に対してノイズになる要素は省いたそうです。「思春期独特の世界観が表現された印象深い作品になりそう。どのシーンも絵になる見応えあるアニメーションなので大変楽しみ」と若見さん。米光さんも「2人の少女の友愛と喪失を描いたノルウェーの児童文学者、タリアイ・ヴェーソスの『氷の城』を想起させる作品」とコメントしました。

丸山翔哉『野生のオーケストラが聴こえる』

ゲームとサウンドインスタレーションを組み合わせた参加型作品。「異なる存在の音を聞く」という意味で「多元的聴取」をテーマにしています。プレイヤーはゲーム空間の中で、さまざまな音を採取するフィールドレコーディングを体験でき、それらが実際の展示空間でサウンドインスタレーションとして構成される、という作品です。前回の面談ではフィールドレコーディングの価値の再検討が示唆されました。現在はレコーディングシステムの開発、サウンドデザイン、都市や自然をモデルにバーチャル空間のデザインを進めています。課題としては、現実で音に出会ったわくわく感や、音のリアリティなどをどのように演出していくかということ。コンテンツの拡充を図ることを検討しています。

「やることがたくさんあるが制作過程の中で取捨選択することが大事。当初から話していた、恣意的に環境をつくることに対する違和感を掘るとしぼりやすいのでは」と石橋さん。西川さんも「プレイヤーが音を拾い、恣意的に音をつくれるようにもとれて誤解を生む可能性も」と話しました。森田さんから、「多元」に込めた意図とバーチャルである必然性について質問も。丸山さんは「現実からバーチャルに置き換えることで、別の文脈や意味が生まれることがある。音の多義性が生まれると考えた」と答えました。「ただ現実空間にはすでに多義性がある」と米光さん。「可能性を秘めすぎたプロジェクト。まずはフィールドレコーディングやサウンドスケープの面白さを手軽に体感できるものをゴールにするのもありでは」とアドバイスしました。

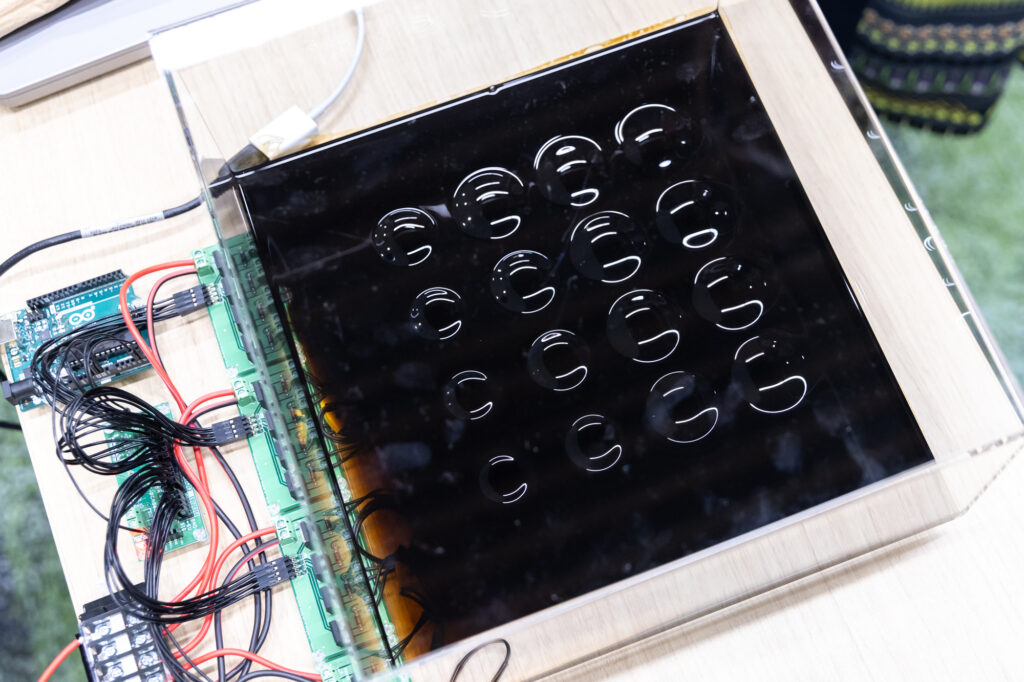

森田崇文『群ロボットの動的配置を活用した磁性流体駆動に基づく 実体ディプレイの創作』(仮)

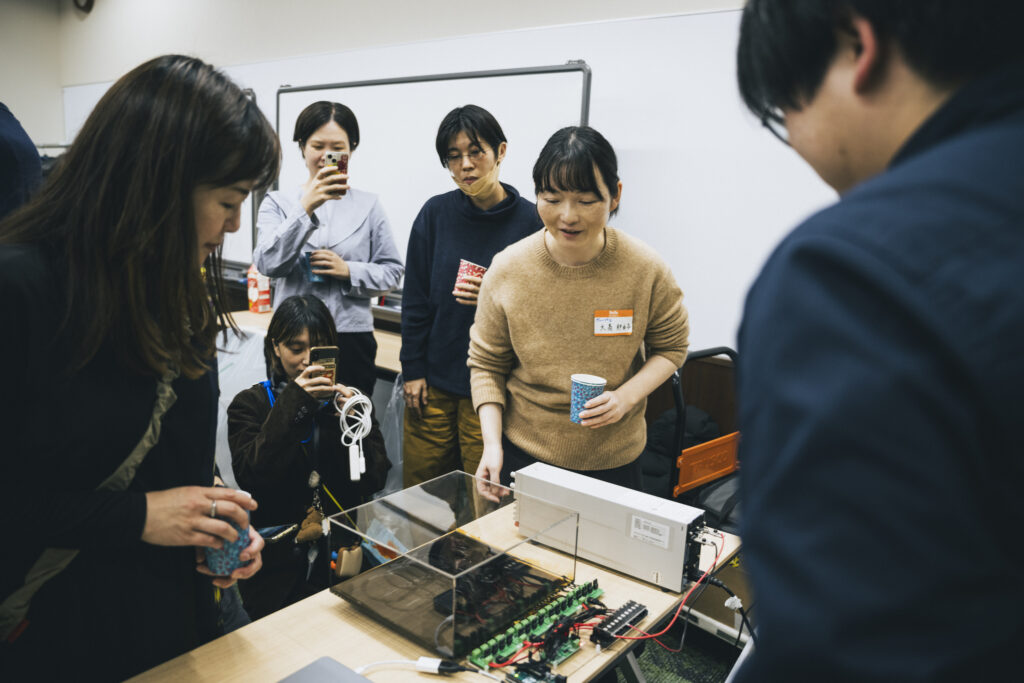

液体作品の新作として、磁性流体を用いた群表現による柔らかな動きの実体ディスプレイを制作している森田崇文さん。既存作品との差別化やコンセプトが議論された初回面談後、暫定版の仮名であったプロジェクト名を「MorphFlux」と定めました。「Morph(=変形)」と「Flux(=流動)」を組み合わせた造語で、形状や流れが相互に影響し合いながら変化する状態を表現。現在のプロトタイプは30センチ四方のサイズで4 × 4の16ピクセルから構成しており、展示に向けて、さらに大きな作品の制作を目指しています。個々のピクセルやピクセル群の隆起に伴う波の伝播や波紋といった、この作品ならではの動きの表現をつくっていきます。今回もデモ機を持参し、懇親会で披露しました。

「MorphFlux」というタイトルについて、森田さんからは「コンセプトにフォーカスされた」、米光さんからは「カードゲームに『フラックス』があった。ワンワードで表す価値は予想以上に大きい」、西川さんから「『Flux』という言葉を背景にした『フルクサス』という芸術運動も」とさまざまなコメントがありました。若見さんは「愛情を込めた作品づくりを感じる。動きと動きの連鎖性があると、より生き物のように見える瞬間が生まれるかもしれない。アニメーション的につながり、見ている人が感情を乗せられるようになるのもよい」と話します。石橋さんは「照明にも影響されそうなので、場所の選択が大事になりそう」と展示についてアドバイスしました。

渡部恭己『CultureHouse』

生物の培養実験を題材にした育成・アドベンチャーゲーム『CultureHouse』への、声の吹き替えを進める渡部恭己さんは、ゲーム映像を流しながら発表しました。ゲームデザイン、シナリオ、プログラム、音楽などゲーム制作の大半を自ら手がける中、現在はシナリオを執筆しながら誰に吹き替えをお願いするかを検討しています。声優プロダクションから提供された数十人分のボイスサンプルを聞く中で、キャラクターのイメージが深まることもありました。また声を入れる部分を限定するなどシナリオにも反映されています。来年の1月中旬までにキャラクターの声を収録し、2月の成果発表展までには実装する予定です。

ボイスサンプルを聞くことがセリフやキャラクターづくりにも反映されているという点に「音声を付ける意味合いが増している」と西川さん。「全部自分でやることでしかつくれないものもある、その点がすばらしい」と石橋さんも称賛します。若見さんは「シナリオは完成していないと思うが楽しみ。効果音にも期待」とコメント。森田さんは初回面談では声優以外の可能性もあったことに触れ、声優にしぼった理由を質問。渡部さんは初回面談を受けて「声優さんも外国映画の吹き替え、舞台で活動する人などさまざま。プロにイメージを伝えてオーダーすることが本来の道筋だと考えた」と話しました。

懇親会

中間面談後に行われた懇親会には、クリエイターとアドバイザー、事務局スタッフなども参加しました。クリエイター同士、またアドバイザーとの貴重な交流の機会に。藤堂高行さんと森田崇文さんはテストピースやデモ版を持参し、実際の作品を前に参加者との対話が進みました。

当日の様子

ダイジェスト映像はこちらからご覧ください。